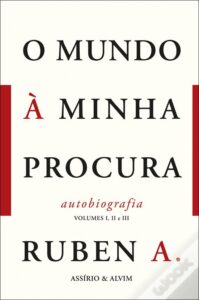

Uma das mais apreciadas obras de Ruben A. (Ruben Alfredo Andresen Leitão) é O  Mundo à minha procura, livro autobiográfico onde se descarna e auto-flagela, numa exigência de sinceridade que não faz qualquer tipo de concessões ao medalhão ou ao elogio fácil. É nesta obra que o originalíssimo escritor nos dá a conhecer como era o Natal no Porto nos anos 30 do século XX, na Quinta do Campo Alegre, onde hoje se encontra instalado o Jardim Botânico. Foi lá que passou boa parte da infância. Aqui ficam alguns trechos que espelham a forma como interiorizou essas noites de Natal, tempos felizes vividos no seio de uma abastada burguesia portuense.

Mundo à minha procura, livro autobiográfico onde se descarna e auto-flagela, numa exigência de sinceridade que não faz qualquer tipo de concessões ao medalhão ou ao elogio fácil. É nesta obra que o originalíssimo escritor nos dá a conhecer como era o Natal no Porto nos anos 30 do século XX, na Quinta do Campo Alegre, onde hoje se encontra instalado o Jardim Botânico. Foi lá que passou boa parte da infância. Aqui ficam alguns trechos que espelham a forma como interiorizou essas noites de Natal, tempos felizes vividos no seio de uma abastada burguesia portuense.

“Se pensar bem, vejo que nada encontrei na vida que se compare ao Natal do Campo Alegre. Era um Natal nórdico, alimentado pela combustão germânica e dinamarquesa da família de meus avós, aperfeiçoado pelos requintes trazidos ao seu brilho pelas minhas tias que, através do casamento ou por feitio, capricharam mais em festejar a data do nascimento de Cristo sob a forma tradicional das antigas lendas do Reno, do que segundo os cânones da consoada portuguesa (…).

Era uma festa de mil cores, pantagruélica, ampliada de generosidade que começava no dia em que a tia Teodora ia à mata com o Sezé escolher cuidadosamente qual seria o pinheiro a deitar abaixo para se colocar no centro do átrio do Campo Alegre (…). O pinheiro, aquela devoção da árvore, fazia muita confusão ao Sezé. O Natal para ele era uma rija bacalhoada, missa do galo e filhós bem encharcadas numa calde de açúcar com canela (…).

Havia açafates de fruta cristalizada, castanhas, nozes, amêndoas, uvas passas habitando as taças do estupendo serviço azul e branco de Sèvres, fruta do Douro colocadas para natureza-morta em fruteiras de cristal (…). A mesa grande da casa de jantar sentava uns quarenta e oito (…). Estabelecia-se o silêncio e o bacalhau era servido em segunda edição. E bacalhau assado como aquele nunca mais comi. Dá-me a lembrança que começava a perder sal uns quatro a cinco dias. Revelava—se em posta do alto, julgo que uma mão travessa de espessura, bacalhau do autêntico da Noruega. Coberto a seguir com uma camada de cebola às rodelas e coroado por broa de milho, tudo isto mergulhado até meia altura em banho de azeite, com batatas novas a rodear, ia ao forno e saía tostado de encantar um morto. Ao lado uns grelos e uma penca do Douro coloriam de verdura este monstro gastronómico que se servia em silêncio de grande ocasião. Ao mesmo tempo – e isto é extraordinário – do outro lado da mesa, os criados apresentavam o célebre bacalhau esfiado com um creme no meio que fazia as delícias aos mais desdentados da família”.

O que não falta na literatura são belos contos de Natal. Na estrangeira, entre tantos outros, os de Dickens – que nos dá a conhecer Scrooge, personagem da época vitoriana que só a muito custo recupera a humanidade perdida – e os de Agatha Christie. Na portuguesa, basta pegar na antologia de Vasco Graça Moura, Gloria in Excelsis, para saborear, entre a trama religiosa e a laicidade, suculentos nacos de prosa natalícia. Contos de Jorge de Sena, José Régio, Miguel Torga, Aquilino Ribeiro, Vitorino Nemésio, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, José Saramago, Manuel da Fonseca, Urbano Tavares Rodrigues, Raul Brandão e outros. Segundo Vasco Graça Moura, “praticamente nenhum dos grandes nomes da nossa ficção deixou de abordar o tema”, reconhecendo também que “há um tom de desgraça nalguns contos de Natal portugueses”. Apetece acrescentar: Pudera! Nem todos os lares conheciam pelo Natal – e fora dele – a abastança da Quinta do Campo Alegre descrita por Ruben A. Sempre houve e haverá Natais de ricos e de pobres.

O que não falta na literatura são belos contos de Natal. Na estrangeira, entre tantos outros, os de Dickens – que nos dá a conhecer Scrooge, personagem da época vitoriana que só a muito custo recupera a humanidade perdida – e os de Agatha Christie. Na portuguesa, basta pegar na antologia de Vasco Graça Moura, Gloria in Excelsis, para saborear, entre a trama religiosa e a laicidade, suculentos nacos de prosa natalícia. Contos de Jorge de Sena, José Régio, Miguel Torga, Aquilino Ribeiro, Vitorino Nemésio, Eça de Queirós, Ramalho Ortigão, José Saramago, Manuel da Fonseca, Urbano Tavares Rodrigues, Raul Brandão e outros. Segundo Vasco Graça Moura, “praticamente nenhum dos grandes nomes da nossa ficção deixou de abordar o tema”, reconhecendo também que “há um tom de desgraça nalguns contos de Natal portugueses”. Apetece acrescentar: Pudera! Nem todos os lares conheciam pelo Natal – e fora dele – a abastança da Quinta do Campo Alegre descrita por Ruben A. Sempre houve e haverá Natais de ricos e de pobres.

Não é só na prosa portuguesa sobre o Natal que deparamos com amargura ou desalento. Na poesia esses elementos também estão presentes, ou não fossem os poetas sensíveis à pobreza, à miséria e aos azares de tantas existências viúvas de alegrias. É desses estados de alma que resultam da oposição profana entre tempo feliz e tempo de amargura que nos fala este tocante poema “Noite de Natal”, de António Feijó:

Bairro elegante, – e que miséria!

Bairro elegante, – e que miséria!

Roto e faminto, à luz sidérea,

O pequenito adormeceu…

Morto de frio e de cansaço,

As mãos no seio, erguido o braço

Sobre os jornais, que não vendeu.

A noite é fria; a geada cresta;

Em cada lar, sinais de festa!

E o pobrezinho não tem lar…

Todas as portas já cerradas!

Ó almas puras, bem formadas,

Vede as estrelas a chorar!

Morto de frio e de cansaço,

As mãos no seio, erguido o braço

Sobre os jornais, que não vendeu,

Em plena rua, que miséria!

Roto e faminto, à luz sidérea,

O pequenito adormeceu…

Sonha talvez, pobre inocente!

Ao frio, à neve, ao luar mordente,

Com o presépio de Belém…

Do céu azul, às horas mortas,

Nossa Senhora abriu-lhe as portas

E aos orfãozinhos sem ninguém…

E todo o céu se lhe apresenta

Numa grande Árvore que ostenta

Coisas dum vívido esplendor,

Onde Jesus, o Deus Menino,

Ao som dum cântico divino,

Colhe as estrelas do Senhor…

E o pequenito extasiado,

Naquele sonho iluminado

De tantas coisas imortais,

– No céu azul, pobre criança!

Pensa talvez, cheio de esp’rança,

Vender melhor os seus jornais…

Regresso à literatura estrangeira e a um livro que também já serviu de inspiração a uma belíssima série televisiva. Refiro-me a Reviver o Passado em Brideshead, do escritor britânico Evelyn Waugh. Há nesta obra um momento inesquecível, quando Charles Ryder pergunta ao católico Sebastian como pode acreditar no nascimento de Cristo, nos Reis Magos e até na Estrela de Belém que terá anunciado a chegada do Messias. A resposta de Sebastian é surpreendente: “- Oh, mas acredito! É uma ideia maravilhosa”.

Por respostas destas e por outras é que não devemos retirar a crença no Pai Natal ao imaginário infantil. Dizer às crianças que o Pai Natal não existe, como o Peter Pan não existe, é cortar-lhes o fio do sonho, impedi-las de caminhar nas veredas do imaginário. Um dia vão fingir que não sabem que ele não existe, porque não é fácil mergulhar no poço de desencantamento do mundo nem renunciar ao mundo mágico da fantasia da infância. Também nesse momento nos cabe fingir que não sabemos que já eles sabem. Mentir por amor é que é falar verdade.

É preciso continuar a alimentar o imaginário dos mais pequenos, recusando a morte dos mitos da infância. Pouco importa saber se havia burro ou vaca no Presépio ou o dia certo em que Jesus nasceu, ou se a celebração antiga do Natal foi uma forma de combate às celebrações pagãs. É preciso respeitar esse mundo mágico a que têm direito e tentar mantê-lo intocado. Isso requer de nós que valorizemos mais a maravilha da ideia do que o verosímil da história. É isso que faz o poeta David-Mourão Ferreira em “Surdina de Natal para os meus netos”:

É preciso continuar a alimentar o imaginário dos mais pequenos, recusando a morte dos mitos da infância. Pouco importa saber se havia burro ou vaca no Presépio ou o dia certo em que Jesus nasceu, ou se a celebração antiga do Natal foi uma forma de combate às celebrações pagãs. É preciso respeitar esse mundo mágico a que têm direito e tentar mantê-lo intocado. Isso requer de nós que valorizemos mais a maravilha da ideia do que o verosímil da história. É isso que faz o poeta David-Mourão Ferreira em “Surdina de Natal para os meus netos”:

Ó David Ó Inês

vamos ver o Menino

inda mais pequenino

que vocês

Vamos vê-lo tapado

sob o céu do futuro

com a sombra de um muro

a seu lado

Vamos vê-lo nós três

novamente a nascer

Vamos ver se vai ser

Desta vez

Meu querido Pai Natal, vou confessar-te uma coisa: tenho setenta anos e gostava tanto de receber uma prenda tua. Como no tempo em que tudo fazia para manter-me acordado, para não adormecer à noite, com o calor a amornar os corpos, à sonolência da lareira. Dava tudo para te ver chegar, receber e agradecer as prendas. Sempre te esquivaste ao tão ansiado encontro. Acordar cedo, alvoroçado, levantar-me de um pulo, sentir qualquer coisa a cintilar dentro de mim e correr para a lareira, ver o que tinha no sapatinho. E como era feliz com uns simples rebuçados coloridos. Ainda mais com uma pomba de chocolate, por mais oca que fosse. Sempre ficava mais barato, como dizia o O’Neill a propósito das três sílabas de plástico…