1. Introdução

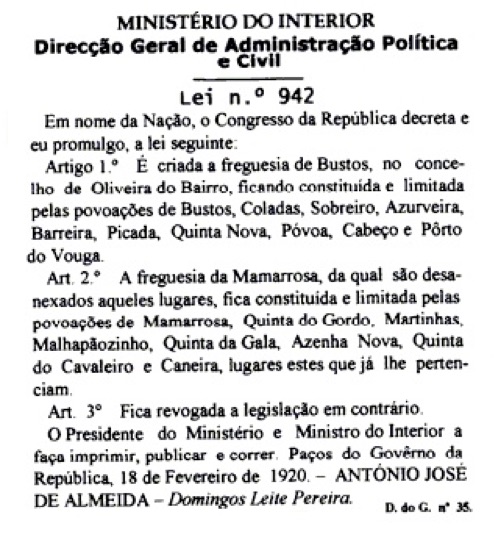

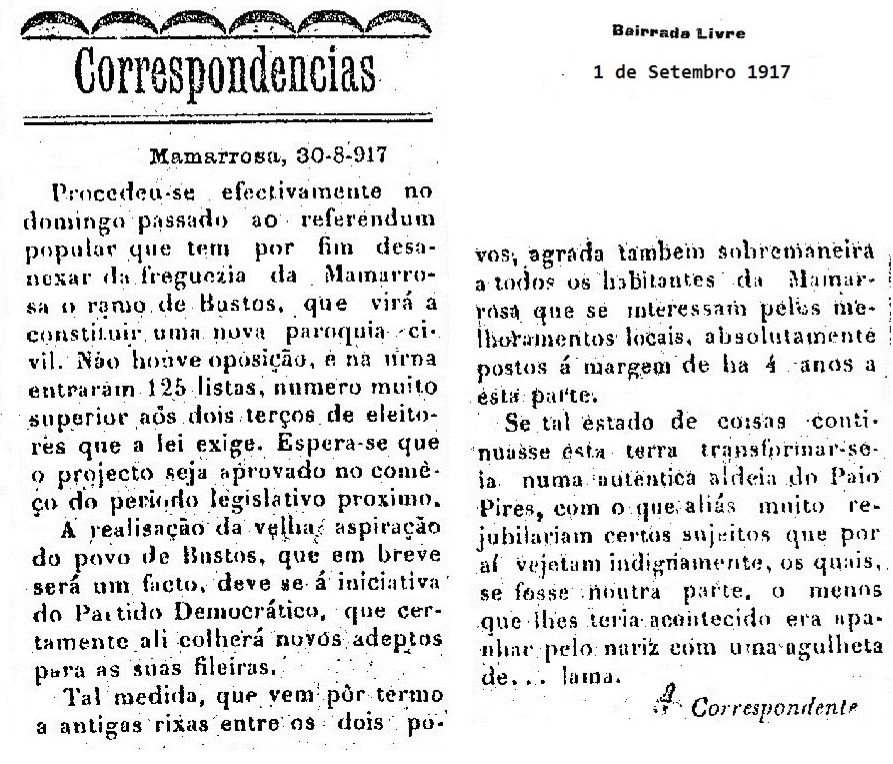

Sangalhos serviu de palco, no ano de 1915, a incidentes que são reveladores da resistência de motivação religiosa à laicização da sociedade, ocorridos durante a visita pascal. Em tempos de eriçado anticlericalismo nem as freguesias mais recônditas ou os lugares mais pacatos escapavam à discussão das manifestações do culto externo. Um ano antes, na freguesia de Mamarrosa, concelho de Oliveira do Bairro, os republicanos acusavam os priores de se recusarem a entrar em casa dos cultualistas, na do oficial do registo civil e em outras onde os moradores “não caíram em graça aos ministros do Senhor, apesar de todos conservarem abertas as suas portas”.[1]

A preocupação republicana em reduzir a presença de sinais exteriores de expressão religiosa no espaço público é anterior à própria Lei de Separação do Estado das Igrejas, na altura apresentada como “intangível” e “cúpula do edifício republicano” e cuja execução gerou adesões incondicionais e críticas permanentes. Terreno fértil, sem dúvida, para a construção de memórias contraditórias e divergentes bem espelhadas na imprensa da época.

Uma análise das resistências à política religiosa da I República não só revela similitudes com revoltas de períodos anteriores – é o caso das revoltas contra as Leis de Saúde da Monarquia quanto ao modo de proceder nos enterros – como mostra que a legislação que mais potenciou certo tipo de conflitos não foi a Lei de Separação mas os chamados Decretos Proibitivos”.[2]

Entre essas medidas contam-se a expulsão dos jesuítas do país, a extinção das ordens religiosas, a abolição do juramento religioso, a proibição do ensino confessional, a secularização dos cemitérios, o reconhecimento do divórcio, a lei que introduziu o registo civil obrigatório e a que extinguiu a Faculdade de Teologia.

No seu articulado a Lei de Separação dispunha que a religião católica deixava de ser religião do Estado, garantia o exercício de culto a todas as Igrejas e confissões religiosas, interditava a publicação de bulas e pastorais e «remetia o culto para a esfera da privacidade», além de outras disposições que visavam «a destruição que o estatuto privilegiado que o catolicismo, como religião de Estado, até aí tinha gozado na sociedade portuguesa».[3] É notório o receio demonstrado pelo Estado republicano em reconhecer à Igreja uma liberdade plena, não condicionada por quaisquer tutelas, como era desejo expresso de alguns sectores católicos liberais.

Tal atuação do poder esteve longe de merecer o acolhimento dos republicanos mais moderados e conservadores. Os do sector intelectual não deixaram de explicitar abertamente o seu descontentamento. Para Sampaio Bruno as explicações científicas «seriam sempre incapazes de esgotar o anelo religioso e a inquietação metafísica»; Basílio Teles considerava uma «espécie de “beatice ao avesso”» o anticlericalismo radical de alguns dos seus pares e Guerra Junqueiro acusava Afonso Costa de confundir antijesuitismo com anticatolicismo, já que, se «o povo odiava o jesuíta» pouco se «importava com o padre».[4]

Há quem veja nesta atuação para com a Igreja católica uma táctica habilmente engendrada por Afonso Costa no sentido de comprometer os moderados do Governo e cimentar a coesão do Partido Democrático. Isto é: o radicalismo da Lei de Separação, ao mesmo tempo que declarava guerra aberta à Igreja, servia para afastar os sectores católicos moderados do regime. É esta a interpretação de Vasco Pulido Valente, que viu na estratégia de Afonso Costa uma forma hábil de esvaziar e eliminar o centro político, apostando abertamente na bipolarização entre monárquicos e radicais republicanos,[5] e conseguindo com isso arredar «a formação, no novo regime, de um bloco conservador compreendendo “monárquicos arrependidos e republicanos reformadores”».[6]

Este deslizar permanente da política governamental para a intolerância em matéria religiosa não podia deixar indiferente o clero, nem o próprio Vaticano. O encarceramento de padres e algumas proibições, como a do uso de vestes talares, vão acicatar a resistência católica. É a hierarquia da Igreja quem abre as hostilidades em resposta à perseguição religiosa. Tornava-se demasiado óbvia, a seus olhos, a intenção de ruptura com a tradição católica aos diferentes níveis da estrutura social. Para a Igreja constituía um atentado aos direitos do povo, maioritariamente católico, não reconhecer ou limitar expressamente a sua condição religiosa: «a legislação que se vinha publicando era, para os bispos, não só acatólica como anticatólica, desrespeitadora da profissão católica da maioria dos portugueses».[7]

Tal como noutras zonas do norte e centro de Portugal, o concelho de Anadia e a própria Bairrada caracterizavam-se por um forte enquadramento das comunidades rurais num clero nada predisposto a transigir com as novas leis republicanas. Por isso dificilmente algumas localidades deste concelho estariam imunes a este tipo de conflitos. Verdadeiras guerras religiosas centradas em questões tão variadas como a nomeação de comissões cultuais, a associação dos padres às conspirações monárquicas, a sua expulsão das residências paroquiais muitas vezes seguida de desterro, as revoltas contra os arrolamentos dos bens da Igreja, os obstáculos levantados às procissões religiosas, as polémicas em torno do toque dos sinos ou os incidentes relacionados com a visita pascal.

Em Anadia, após 1910, a imprensa local afecta ao Partido Democrático de Afonso Costa “atacou fortemente a Igreja, a religião e o clero”. Ao invés, as autoridades municipais terão revelado “uma assinalável tolerância” apesar de não deixarem de limitar as manifestações de culto exterior, o que não impedia a realização de procissões.[8] Já no que se refere à visita pascal – questão que nos propomos abordar neste trabalho – não haverá no concelho de Anadia “notícia de grandes problemas”.[9] De facto, ao consultar vários exemplares da imprensa da Bairrada apenas no ano de 1915 se encontram referências a conflitos relacionados com a visita pascal. Em tempo de Páscoa mantinha-se a tradição da visita dos padres aos seus paroquianos, dando a cruz a beijar e recolhendo o folar. Costume que não agradava aos livres-pensadores, pois viam nessa prática mais uma prova “da cupidez de um clero que se afastara dos princípios evangélicos”.[10]

Na Páscoa de 1915 governava em ditadura o general Pimenta de Castro. Sem patentear o carácter “nacional” que se reconhecerá em 1918 ao sidonismo, Pimenta de Castro preocupou-se, acima de tudo, em anular Afonso Costa e o Partido Democrático, julgando assim poder ultrapassar os vícios dos mecanismos institucionais do parlamentarismo. Em 1915 só Machado Santos, o herói da Rotunda, “tentou dar ao pimentismo um ‘sentido nacional’ que transcendesse a mera guerrilha conjuntural contra o afonsismo”.[11] Tratava-se ainda de “um produto partidário e não com características nacionais. A sua ação voltou-se por isso mesmo mais contra um partido do que contra um estado precário da Nação”.[12] Com efeito, este curto período de ruptura político-constitucional não revela ainda, como acontecerá três anos mais tarde com Sidónio Pais, a existência de um projeto constitucional alternativo, nem põe em causa a essência do sistema de governo parlamentar.

2. O baptismo de fogo de padre Acúrcio

É neste ambiente de franca hostilidade aos democráticos e de revivalismo crescente no campo monárquico que o pároco da freguesia de Sangalhos, ao arrepio do que tinha feito em anos anteriores, terá anunciado que não faria a visita pascal às pessoas casadas que tivessem apenas o registo civil. Nessa época, para os republicanos anticlericais o casamento religioso não passava de “uma impostura que só a tradição, a ignorância ou o indiferentismo pela libertação dos preconceitos justificam”.[13] Para tal fez o padre chegar uma carta aos paroquianos casados nessas condições, em que os intimava a fechar a porta de casa quando por lá passasse a acompanhar a cruz. Como entretanto visitou os restantes cidadãos, onde se incluíam os amancebados e os que não se confessavam, logo os seus opositores concluíram que se tratava de “um acto de reação contra as leis da República”. [14]

O gesto iria custar-lhe a ira dos republicanos. A indignação foi geral e nenhum dos visados acatou a proposta. Alguns, como Manuel da Silva Gomes, protestaram energicamente quando o padre passou por suas casas sem se deter. Segundo a imprensa republicana, o povo de Sangalhos julgava ter um padre liberal e por isso lhe devotava certa consideração e simpatia. Mas o comportamento que teve durante a visita pascal de 1915 teria mostrado uma outra faceta: ficaram então a saber que o mesmo não passava de “um digno discípulo de Loiola”, pelo que só lhe restava “pegar nas malas e ir pregar a outra freguesia”.[15] O povo da Fogueira reuniu-se de imediato para obrigar o padre a cumprir os seus deveres. Como este optou por não aparecer no referido lugar, a irritação depressa se converteu em entusiasmo e “todo o fogo que havia na terra foi atirado aos ares”.[16]

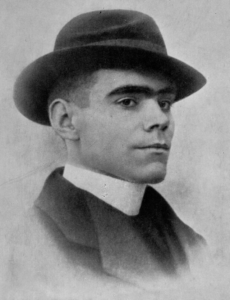

O padre em apuros era, à data, Acúrcio Correia da Silva, nascido em 1889 no Cercal, Oliveira do Bairro – a aldeia ribeirinha do Cercal-Verde, como lhe chamava com enternecido amor. Em 1904 entrou para o Seminário de Coimbra, tendo sido ordenado em 1912. Pouco tempo depois foi nomeado pároco da freguesia de Sangalhos, concelho de Anadia. Era considerado um grande orador, homem de intensa paixão regionalista, possuidor de vasta e variada cultura. Derramou prosa e versos em revistas e jornais da época como Ideal, Ecos do Vouga, Brado, Povo de Águeda, Soberania do Povo, Povo da Murtosa, Povo de Anadia e Gente Nova, entre outros. A ele se fica a dever, por ter sido o grande impulsionador, a criação da Plêiade Bairradina, um movimento que procurou dar à região da Bairrada a expressão cultural, artística e literária que à época ela não tinha.

Sobre a sua sensibilidade, gosto pelas letras e pela cultura, testemunhou outro grande vulto da Bairrada, o Professor Rodrigues Lapa, no In Memoriam do padre Acúrcio: “Dentre todas as figuras de sacerdote que a retina dos meus vinte anos fixara pelos lugares da Bairrada, nenhum, como ele, que tanto avultasse pelo desenxovalho da figura e da inteligência, pela união feliz da fealdade e da simpatia irresistível. Exemplaríssimo no desempenho da sua elevada missão, consumia os ardores da mocidade no estudo, dedicado de alma e coração aos seus paroquianos, para os quais mandou imprimir no Natal de 1915 uma Carta de Boas Festas, em que faz uma apologia convicta da família e do casamento religioso […]. Como homem de letras, Padre Acúrcio era talvez a individualidade mais prometedora de toda a Bairrada”.[17]

Autor das saborosas crónicas regionalistas a que deu o nome de O Meu Cantinho, onde tantas vezes noivou em prosa e em verso a região bairradina com pseudónimos vários – sendo talvez o mais conhecido o de Sálcio Bairrada, numa evidente homenagem à “região dos pâmpanos” – viria a desaparecer prematuramente do mundo dos vivos apenas com 35 anos de idade, no dia 25 de Março de 1925, quando dele ainda muito havia a esperar. Chico da Cruz, também um membro da Plêiade Bairradina e que privou de perto com o padre-poeta, descreve o funeral como um “enormíssimo cortejo fúnebre” no qual se incorporaram pessoas de todas as categorias sociais, representantes de todas as classes e membros de todos os partidos.[18]

Também António de Cértima evocou a vida e a obra de Acúrcio Correia da Silva num texto importante que o In Memoriam – Antologia, publicado em 1959, não incluiu. Esse texto viu inicialmente a luz da publicidade no jornal monárquico de Anadia Correio da Bairrada[19] e mais tarde em Alma Encantadora do Chiado.[20] Para Cértima, o padre-poeta de Seroadas Fulvas, nascido no mesmo concelho e seu contemporâneo e amigo íntimo, era “um Hércules da vida interior”, que “não desconhecia escolas, doutrinarismos artísticos ou qualquer manifestação de exotismo literário”; era alguém que soube recolher, “como o mais sábio camponês na sua courela florida, todas as saborosas sementes da palavra bairradina”, com uma verdadeira “sensibilidade de jardineiro-esteta”. Se outros méritos não tivesse, de um pelo menos lhe é devedora a região da Bairrada: o de ter renovado a sua linguagem, “buscando nas fontes populares as melhores substâncias de emoção e arte de dizer e construindo depois, com uma sabedoria aguda e penetrante […] aquilo a que se poderá chamar uma alma literária”.

Regressemos aos episódios de Sangalhos, protagonizados em 1915 por Acúrcio Correia da Silva e pelos republicanos locais. Certamente para não se trair, o padre resistiu aos ventos do anticlericalismo que o fustigavam e aguentou firme as lutas que era necessário travar, num ambiente de clara animosidade e até de perseguição à igreja católica. Aos “conselhos” dos paroquianos que lhe lembravam que os padres seus antecessores sempre tinham entrado nas portas que lhes eram franqueadas, respondia invariavelmente: “não posso, não devo. É uma questão de consciência e de carácter. Se os meus antecessores entravam nessas casas […] é porque não tinham a consciência do cumprimento do seu dever”.[21]

Regressemos aos episódios de Sangalhos, protagonizados em 1915 por Acúrcio Correia da Silva e pelos republicanos locais. Certamente para não se trair, o padre resistiu aos ventos do anticlericalismo que o fustigavam e aguentou firme as lutas que era necessário travar, num ambiente de clara animosidade e até de perseguição à igreja católica. Aos “conselhos” dos paroquianos que lhe lembravam que os padres seus antecessores sempre tinham entrado nas portas que lhes eram franqueadas, respondia invariavelmente: “não posso, não devo. É uma questão de consciência e de carácter. Se os meus antecessores entravam nessas casas […] é porque não tinham a consciência do cumprimento do seu dever”.[21]

Tempos particularmente “duros, agrestes e sombrios”, em que se atiravam “doestos ao padre que passava” e em que muitos, segundo a linguagem truculenta do padre Abel Condesso, embalados em “horizontes de pocilga”, ambicionavam assistir em vida aos “funerais da Igreja”. Foi precisamente nesse período conturbado que pertenceu ao padre Acúrcio “a primeira grande surriba destes terrenos, esterilizados por uma propaganda não só anticristã mas antinacional”.[22]

Abel Condesso, que tanto fustigava os republicanos radicais, a quem chamava “estrangeiros do interior”[23] numa clara alusão aos valores importados do modelo liberal anglo-francês, não enjeitava radicalismos de sinal contrário: em 1932 encontramo-lo nas fileiras do nacional-sindicalismo, os camisas azuis de Rolão Preto, grupo de direita radical empenhado na fascização do regime, que se opunha à própria União Nacional e por isso viria a ser ilegalizado por Salazar. Em Anadia, este grupo ridicularizava constantemente a União Nacional local. Em Agosto de 1932, numa tentativa para demitir o secretário da Câmara, o grupo invadiu a Câmara que se encontrava reunida, expulsou os seus elementos “e partiu o mobiliário”. O assalto ficaria impune. Entre os participantes contavam-se, além de um médico local, o padre Abel Condesso, que continuou ao lado de Rolão Preto e foi dirigente da organização na fase clandestina.[24] Em 1939, nas vésperas da Segunda Guerra Mundial, Abel Condesso “pontuava em aberta oposição ao salazarismo” no núcleo nacional sindicalista de Anadia.[25]

Constava, na altura dos incidentes de Sangalhos, que o procedimento do padre Acúrcio teria sido motivado por uma ordem recebida do arcipreste substituto e que, ao ter conhecimento que outros padres dele dependentes não tinham recebido ordem idêntica, teria pedido a demissão de pároco da freguesia, desgostoso com o que tinha sucedido. Após deslocação a Coimbra, onde provavelmente foi aconselhar-se com o seu Bispo, escreveu de lá “extensas cartas a alguns dos que não visitara”,[26] “pedindo-lhes desculpa pelo facto de não ter ido àquela localidade e dizendo-lhes que o motivo principal dessa falta fora o ver-se acompanhado por um grupo de homens de Sangalhos e temer que a presença destes pudesse dar lugar a conflitos pessoais”.[27]

Padre Acúrcio regressou à terra decidido a promover a concórdia com os paroquianos, numa altura em que os seus defensores – crismados de “jesuítas” de Sangalhos – acusavam os habitantes da Fogueira de não permitir que a comitiva pascal rumasse à Amoreira da Gândara. Anunciou que visitaria no domingo de pascoela todas as casas e lugares onde anteriormente não entrara. E assim aconteceu. Os republicanos radicais é que não estavam pelos ajustes. Acusaram os que em gesto de reconciliação franquearam as portas ao “desleal tonsurado” de terem esquecido a sua dignidade, não sabendo já descortinar quem era mais inconsciente: se o padre, ou os que o receberam. Para eles, toda esta “trapalhada indecente” serviu para tornar claro “o ódio da reação à escola liberal”. Porquê? Precisamente porque o professor-regente da escola de Sangalhos foi o único a não ser visitado. Padre Acúrcio lá teria as suas razões para não comparecer. Comentavam os republicanos: “Adivinhou o servo de Loiola. Depois do que se tinha passado, podemos garantir que não seria recebido”.[28]

Num tempo em que as ordens religiosas foram expulsas, muitos padres perseguidos e alguns bispos exilados, e em que os bens da Igreja foram confiscados, o exercício do múnus eclesiástico por um jovem padre como era então Acúrcio Correia da Silva, que foi também autor da letra do Hino da Bairrada, estava longe de ser fácil. Quando em 5 de Outubro de 1910 foi proclamada a República o padre Acúrcio estava livre de compromissos religiosos. Poderia, sem quebra de votos, ter dado um rumo diferente à sua vida. Muitos o fizeram: “Houve quem se negasse a servir a Igreja no momento em que ela ficou pobre e era perseguida”.[29] O padre Acúrcio ordenou-se, disposto a enfrentar as dificuldades do tempo que lhe foi dado viver. Recuar perante as adversidades seria “renunciar à verdade e perder com ela a paz da sua aldeia”.[30] Coube-lhe em sorte paroquiar Sangalhos, freguesia populosa e composta de muitos lugares, um campo vasto para a sua ação evangelizadora. Como era de esperar, deparou-se no início com sérias dificuldades. A propaganda anticlerical “tinha por lá adeptos zelosos, que entendiam lá na sua que isto de Deus era uma treta e os padres eram uma corja”.[31]

No rescaldo dos acontecimentos, o gesto de padre Acúrcio foi visto pelos óculos embaciados da ideologia republicana como “pedantismo papista”, sendo ele próprio acusado de possuir um “espírito pequenino e tacanho”. Os habitantes de Sangalhos a quem o seu gesto agradou não passavam de “inimigos da liberdade”. Os que condenaram tal procedimento intitulavam-se “os indivíduos de ideias livres”.[32]

O incidente deixou marcas e novas nuvens de contestação se acastelavam no horizonte. O pretexto seguinte foi a festa do Senhor da Agonia. Os republicanos de Sangalhos acusavam o padre de realizar uma festa que só iria agradar aos frequentadores da igreja. Com toda a probabilidade, por abolir algumas diversões profanas e carregar em demasia nas tintas do sagrado. As festividades não teriam o brilho do costume porque padre Acúrcio, seguindo “uma linha muito estapafúrdia”, excluiu do número dos mordomos um capitalista local, homem dotado de cabedais para financiar a festa sozinho. Mais uma vez a proibição terá ficado a dever-se ao facto do candidato a mordomo ser casado apenas civilmente. Com tais “esquisitices” e “teorias do Sr. Prior”, outros mordomos não aceitaram o cargo. Quem ficava prejudicado – acrescentavam os republicanos – eram os festejos e o comércio local.[33]

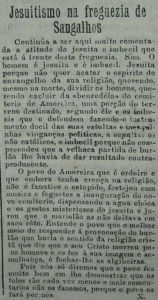

No início de 1916 o pároco de Sangalhos continuava a ser importunado, acusado de “jesuíta”, “filho de Loiola” e homem de um “fanatismo delirante”. Teria recusado benzer um cemitério que a Junta de Paróquia tinha construído em Amoreira da Gândara. Acederia ao convite da Junta na condição de não benzer “um bocado destinado a sepultar os não católicos”. Tal exigência exasperou os ânimos do povo, que lhe impôs o repto: “ou benze todo, ou não benze nenhum”.[34] E não se furtou a ser acusado de “imbecil” e “burlão”, ao mesmo tempo que o autor da notícia chamava jocosamente “água choca” à água-benta.[35]

Em tal combate até a aparência física era convocada como arma de arremesso: “é duma fealdade que mete medo, mas que não é só feio no físico, pois se está revelando feiíssimo da alma”.[36]

Desta vez era acusado de “descartar” as leis da República e desviar crianças da frequência regular da escola, a pretexto de lhes ensinar doutrina e versos “aleivosos” de catequese para a primeira comunhão. O seu livro Natal… festa da família, onde enaltece o valor da família e do casamento religioso, é alvo de críticas oriundas de alguém a quem oferecera a obra. É acusado de ter como principal preocupação “angariar fregueses para casamentos … católicos” e espalhar a ideia de que “a sabedoria saiu toda do catolicismo”, numa obra onde “se falta em cada passo à verdade”. E como o tempo que se vivia era o dos horrores da guerra, o acirrado crítico não deixava de o questionar: “Deus é assim tão cruel que não põe cobro à carnificina que ensanguenta o mundo?”.[37]

3. Esboço de uma filiação doutrinária e estética

No dizer de Abel Condesso, que com ele privou de perto, padre Acúrcio era monárquico por tradição e por inteligência e “encontrou a Verdade política portuguesa na monarquia orgânica e antiparlamentar”. E acrescentava: duas verdades lhe eram caras – Deus e a Monarquia.[38] A afirmação vale o que vale, até por ter sido proferida numa altura em que padre Acúrcio já não pertencia ao mundo dos vivos e não a poderia subscrever ou refutar. Mas, a ser verdadeira, significa que teria simpatias pelo Integralismo Lusitano, movimento político com raízes no pensamento contrarrevolucionário nacional do século XIX e herdeiro da tradição legitimista portuguesa.

Foi em torno de iniciativas culturais e doutrinárias que os primeiros integralistas se agruparam. Os temas fortes do integralismo assentavam nas noções de “vontade” e “crença” [António Sardinha] e também nas da “Pátria” restituída à “tradição” [Pequito Rebelo] complementadas com o estudo histórico da nacionalidade – as raízes da “Raça”. Enquanto corrente de opinião o integralismo procurava libertar a Nação das clientelas partidárias e entregar a defesa de diversos interesses aos seus órgãos próprios: na ordem administrativa às Juntas de Freguesia e Câmaras Municipais; na ordem económica, às uniões locais e regionais de sindicatos; na ordem espiritual, às escolas, à Igreja e às associações profissionais. Tratava-se de reavivar a herança política do legitimismo português na sua vertente de reconstrução político-administrativa e social. A saber: reconhecimento da diferenciação regional e provincial; organização corporativa ou profissional; poder pessoal do Rei; finalmente, aceitação da moral católica enquanto inspiradora da vida do Estado nas Escolas e na Família. [39]

Ensaiemos, pois, alguns possíveis pontos de contacto entre o pensamento de padre Acúrcio e o integralismo lusitano: a) os integralistas começaram por se agrupar em torno de iniciativas culturais e doutrinárias e só mais tarde esse movimento se tornou político. No dizer de António Sardinha, “também a nós as letras nos conduziram à Política […] o nosso nacionalismo, de estético, se tornou político [e] a razão estética volveu-se em razão social”.[40] Essa opção doutrinária e cultural era também, claramente, a preocupação do padre do Cercal, mesmo antes do aparecimento da Plêiade Bairradina; b) no plano ideológico os integralistas eram conservadores e tradicionalistas, pois opunham-se à ideologia do progresso.

Em Seroadas Fulvas, publicação de 1915 que Manuel Rodrigues Lapa considerou “o livro mais bairradino da Bairrada”,[41] Acúrcio Correia da Silva confessa tratar-se de uma obra “contra a podridão moderna”. À boa maneira integralista e assumindo-se ideologicamente conservador e tradicionalista, o padre do Cercal Verde opunha-se à ideologia do progresso e mostrava-se defensor da continuidade do antigo regime. Um claro combate contra o “espírito moderno” que, no caso português, levara a Monarquia à perdição e estava a minar, com o seu anticlericalismo, os alicerces da própria Igreja. O seu ideário “denuncia um claro compromisso com as manifestações literárias e políticas de natureza conservadora”, numa época em que se assiste à emergência de fenómenos literários que privilegiavam sobretudo “os valores nacionais representativos do Portugal Velho”.[42]

Os contornos da concepção de arte regionalista defendida por padre Acúrcio e os próprios significados ideológicos que eles veiculam parecem ser, a esse propósito, suficientemente elucidativos. Num tempo em que no campo da criação artística estava na ordem do dia o lema da “arte pela arte”, que implicava “o culto gratuito do belo, sem compromissos de ordem moral, religiosa ou política” o poeta bairradino “temia que esta influência prejudicasse o amor pelo fecundo húmus familiário e regional e que o convívio íntimo com o lar, a família, a aldeia e a região deixassem de permanecer no sentimento artístico” [43]. Numa das cartas a Irsília, confessa: “Eu só neguei a Arte pela Arte, proclamando a Arte pela Vida”.[44] Eis mais um eventual ponto de contacto com o integralismo lusitano, que também assumia abertamente esta opção literária.

Os contornos da concepção de arte regionalista defendida por padre Acúrcio e os próprios significados ideológicos que eles veiculam parecem ser, a esse propósito, suficientemente elucidativos. Num tempo em que no campo da criação artística estava na ordem do dia o lema da “arte pela arte”, que implicava “o culto gratuito do belo, sem compromissos de ordem moral, religiosa ou política” o poeta bairradino “temia que esta influência prejudicasse o amor pelo fecundo húmus familiário e regional e que o convívio íntimo com o lar, a família, a aldeia e a região deixassem de permanecer no sentimento artístico” [43]. Numa das cartas a Irsília, confessa: “Eu só neguei a Arte pela Arte, proclamando a Arte pela Vida”.[44] Eis mais um eventual ponto de contacto com o integralismo lusitano, que também assumia abertamente esta opção literária.

Ao afirmar que padre Acúrcio era politicamente adepto de uma democracia orgânica antiparlamentar, Abel Condesso refere que ele “queria a disciplina como base de diferenciação social entre os homens e entre as coisas” [conceito de ordem]; defendia “os direitos sagrados da família perante o divórcio e registo civil”, tal como os integralistas, para quem a sociedade é constituída por famílias e não por indivíduos: aos indivíduos dotados de direitos e deveres cívicos e políticos o integralismo contrapunha a família, entendida como unidade básica da sociedade; proclamava “a necessidade de as competências tomarem conta da governação”, por oposição aos “políticos profissionais” que os integralistas abominavam: como dizia António Sardinha, o integralismo lusitano “não é uma política de profissionais, mas um política de profissões”;[45] queria a sociedade portuguesa “saneada dos maus e dos cretinos”, abominava “a verborreia comicieira inconsciente e malfeitora” e aspirava a que “se desse à Igreja o primeiro lugar”. Isto tudo num contexto político e ambiente social em que Abel Condesso reconhecia existir um movimento pendular que vai de Lenine [bolchevismo] a Maurras”,[46] principal ideólogo da Action Française, com quem os integralistas portugueses bem cedo viriam a contactar. Essa importação do pensamento francês pelo nosso integralismo doméstico levaria, aliás, um dos seus principais críticos, o seareiro Raul Proença, a afirmar que “não há uma só ideia integralista que não tenha pago na Alfândega direitos de importação”.[47]

Tratava-se de “reaportuguesar Portugal”, lutar contra a perversão histórica da nacionalidade. Tal postura implicava ter como adversários não só os republicanos mas também os monárquicos constitucionais, “réus confessos no mesmo crime ignóbil dos que, ao mero funcionamento da máquina eleitoral, confiam automaticamente a salvação do país pelo regresso puro e simples das clientelas caídas em 1910”.[48] Não por acaso, a estratégia eleitoral do integralismo lusitano incluía campanhas antieleitoralistas, antirrepublicanas e antidemocráticas, a recusa em apresentar candidaturas próprias, o apelo à abstenção e o apoio a candidatos não políticos, sobretudo se fossem católicos ou “regionais”. Os apoios pontuais aos monárquicos moderados eram justificados pela conjuntura de guerra e pelo respeito à vontade do rei, quando lhe prestavam obediência.

Não era fácil, à época, captar estas possíveis – mas também discutíveis – afinidades ideológicas com o integralismo nos discursos ou textos escritos do padre bairradino. O analfabetismo grassava nos meios rurais e os escritos de Acúrcio Correia da Silva inculcavam sobretudo os valores perfilhados pela religião católica. Era imperioso difundir a doutrina cristã, manter acesa a chama da fé como forma de contrariar os ventos da laicização que sopravam forte naqueles tempos conturbados. Por isso os escritos de padre Acúrcio não espelhavam qualquer simpatia partidária. Não tanto por não se querer envolver em guerrilhas políticas estéreis, mas seguramente por não confiar nos políticos ou por ver neles elementos que a Nação bem poderia dispensar.

O julgamento negativo da prática política e a sua aversão aos “profissionais da política”, que o integralismo lusitano tanto fustigava, está bem patente nestas palavras escritas em 1920: “Portugal está pletórico de políticos. Se o bem da nação proviesse da abundância deste género, por certo que este país seria hoje, e desde há muito, o melhor administrado dos estados do mundo […]. É para se atafulhar os bolsos e os estômagos desse enxame de aperaltados […] que se tem feito, desde há muito, política em Portugal!”.[49] A crítica aos partidos começa a ser tema recorrente sempre que a pena lhe desliza da cultura para a política. Não diz abertamente se prefere Monarquia ou República, mas torna clara a sua aversão pela anarquia e a desordem, a corrupção ou o arbítrio.

A alternativa que propunha aos seus paroquianos era “unirem-se todos em cada terra, em cada lugar, em cada aldeia. Três, quatro ou cinco constituiriam o núcleo central local da organização […]. E então sim, então sereis verdadeiramente políticos, porque fareis a política da vossa terra, que é a verdadeira política boa”.[50] Também nesta proposta está implícita a crítica do partidarismo, a doutrina integralista apostada em estancar a conflitualidade social com a sindicalização orgânica das classes. Ou até quando afirma, de forma ainda mais explícita: “o partidarismo político esfarela-se. Vai apodrecendo e já cheira mal […] morre e vai ser substituído pela organização sindical das classes”.[51]

Esta forma de organização avançada por padre Acúrcio rejeitava abertamente a atomização dos indivíduos. Também o integralismo entendia que a representação política tinha de ser a resultante não dos indivíduos mas a dos grupos sociais. Só a estes seria legítimo exprimir-se e organizar-se politicamente, não por via eleitoral mas por representação orgânica. Para além de visar o republicanismo, o integralismo criticava igualmente o individualismo liberal burguês. António Sardinha, expoente máximo do movimento, fala em “tirania do Número” e sustenta que a democracia, “pela sua índole dispersiva e atomística, tende irremediavelmente para a dissolução fatal da sociedade”.[52] Padre Acúrcio secunda exemplarmente este raciocínio e promove a critica do materialismo, do império da lei e da legitimação política pelo sufrágio quando afirma: “Gozar, viver […] despreocupado de todo o condicionalismo social e moral, tendo por única segurança a lei … promulgada pelo maior número – pela força brutal portanto – eis a norma vital de tais senhores”.[53]

A questão remete para a natureza íntima do poder e para as diferentes formas da sua legitimação. Inscreve-se na controvérsia entre as formas democráticas de governo e os diversos autoritarismos que se lhe opõem. Gira, também, em torno do sentido a atribuir à noção de vontade geral introduzida pelos enciclopedistas e por Rousseau. O tema não é novo: remonta ao pensamento político português do século XIX, onde o conceito de democracia assume a centralidade dos debates Entre outros, Herculano desconfiava das maiorias ignaras ao assentar o seu modelo democrático liberal no primado do indivíduo sobre o Estado e no da liberdade sobre a igualdade. Relativizava o sufrágio por ver nele um modo puramente jurídico de garantir a liberdade individual. Ao invés, já no século XX, o Integralismo Lusitano – um dos ingredientes do caldo ideológico em que se gerou o Estado Novo – impugnava por completo o sufrágio universal. Considerava-o injusto, pois “o voto do homem instruído e o do ignorante têm o mesmo valor, ficam no mesmo plano”.[54] Fala da democracia como o triunfo da mediocridade e contrapõe a representação orgânica (corporativa) à representação individualista do liberalismo. Os integralistas viam a República como a continuação lógica do liberalismo. Daí que o seu projeto político não fosse uma mera proposta de restauração da Monarquia constitucional, mas sobretudo de superação do Estado liberal.

As coisas, porém, não são tão simples e lineares como parecem, quando se trata de rotular alguém em termos políticos. Temas como o indivíduo social – inserido em famílias, corporações profissionais e municípios – o Estado forte ou o nacionalismo e a dimensão imperial, são transversais a partidos republicanos conservadores, monárquicos integralistas e organizações católicas.[55] Por outro lado, a crítica aos partidos não pode confundir-se com as posições antipartidárias e antiparlamentares que o integralismo perfilhava. A subalternização da classe política teve em Portugal outros cultores que nada tinham a ver com o integralismo. Senão vejamos: a proposta cesarista de Oliveira Martins emerge como necessidade de resposta às suas prevenções em face dos partidos e do valor do parlamentarismo.[56] Durante o ano de 1918, em pleno sidonismo, também António Sérgio apela “à formação de uma consciência colectiva”, por reconhecer que “os partidos não podem realizar por si a obra necessária”.[57] E na revista Pela Grei [58] sublinhava-se que o “ressurgimento” não podia vir dos partidos políticos “precisamente por serem partidos” – e de “carácter não nacional” – e por se inserirem num constitucionalismo e numa república “avariados”.[59]

Tentar encontrar em Seroadas Fulvas aproximações ao Integralismo Lusitano é um exercício estimulante, mas comporta necessariamente alguns riscos. Porquê? Simplificando, dir-se-à apenas que o integralismo aparece em 1914 com o lançamento da Revista Nação Portuguesa, corporizando um programa político monárquico e um movimento de ideias políticas assentes na tradição, na ideia de raça, no catolicismo e no ruralismo castiço e sobretudo no antiparlamentarismo. É certo que Seroadas Fulvas vê a luz do dia em 1915, portanto um ano depois. Só que, como nos revela o próprio padre Acúrcio, a obra é constituída por “versos de Dezembro de 1911”.

Em 1919 e 1920, anos em que Acúrcio Correia da Silva colaborou no semanário Gente Nova, que a partir do n.º 10 se assume abertamente como órgão da Plêiade Bairradina,[60] o poeta do Cercal Verde exprime formas de pensamento político que parecem colocar entre parêntesis a ação – que considera nefasta – dos partidos. Atentemos nestas palavras: “Nestes tempos turbulentos […] façamos nós o milagre de trabalharmos unidos num mesmo campo de ação superior, sem perguntarmos a cada um a facção partidária que porventura prefira e sem lhe coarctarmos a liberdade de politicamente a defender”.[61]

Por outro lado, exprime por vezes posições que o parecem afastar do ideário integralista. No rescaldo das eleições legislativas de 11 de Maio de 1919, ganhas mais uma vez pelo Partido Democrático, embora com uma participação mínima de votantes e uma abstenção de 80%, padre Acúrcio insurge-se contra o estado de apatia dos portugueses, por considerar as eleições – ao contrário dos integralistas – “o mais notável acontecimento da vida nacional”. Vê no abstencionismo em Portugal – que os integralistas a todo o custo procuravam fomentar – “um triste, um desolador sintoma”.

E não se inibe mesmo, após Afonso Costa discursar uma segunda vez em Paris, na Conferência de Paz, contra o texto do Tratado proposto e a postergação dos direitos portugueses, de perguntar: “Como se responde ao amesquinhamento da nossa ação guerreira? […]. Quem faz eco, aqui dentro, dos patrióticos protestos do Dr. Afonso Costa? Quem lhe secunda a voz? Como se manifesta o patriotismo da nação?[62] Depois de ter sido admitido como potência beligerante, Portugal integra no final da guerra os países que assinam o Tratado de Paz que lhe permite receber indemnizações a pagar pela potência vencida, bem como facilidades na forma de liquidar a dívida de guerra. O problema é que, apesar de ter visto reconhecida a integridade do seu império ultramarino, Portugal não consegue um lugar no conselho executivo da Sociedade das Nações, ao contrário da Espanha, declaradamente germanófila e que durante o conflito bélico assumira uma ambígua neutralidade.

Não admira que o protesto enérgico de padre Acúrcio tenha sido secundado por António de Cértima, que também se insurge com veemência contra o facto das Nações Aliadas menosprezarem desdenhosamente o esforço de Portugal na guerra europeia. Perante a grave indiferença pela vida da nacionalidade, a quase nula reação nacional de protesto e uma desoladora apatia das consciências, Cértima considera o carácter português “um pântano” feito de “tranquilidade boçal” e lamenta que o povo viva enredado na “nevrose dos ideais políticos” e desperdice as mais nobres energias em mesquinhas lutas pessoais, numa “bacanal de símbolos partidários e petulâncias de seita”.[63]

Discutir se Acúrcio Correia da Silva era patriota e nacionalista é uma mera redundância. As etiqueta ou rótulos políticos requerem investigação cuidada e rigor de análise, para além do domínio correto dos conceitos. Patriota e nacionalista? Sem dúvida que sim. Difícil será lembrar alguém – republicano ou monárquico – que naquela época o não fosse excessivamente. Ou que não defendesse a integridade das colónias como forma de acautelar o interesse nacional. Por isso não admira que padre Acúrcio tenha apoiado a participação de Portugal na guerra de 1914-1918. Fê-lo para facilitar a ação do governo, sem que isso o transforme, de modo algum, num simpatizante ou alinhado do Partido Democrático de Afonso Costa, ou que esse gesto possa ser entendido como um ato de apoio ou compromisso com a República. Os percursos ideológicos ou políticos nem sempre obedecem a critérios de racionalidade ou seguem uma trajetória linear. Refletem, isso sim, as dúvidas e perplexidades que são também as do tempo e dos protagonistas de uma dada geração.

De padre Acúrcio, o que se pode com segurança testemunhar é o seu anticosmopolitismo, a visão ruralista da sociedade, bem patente nestas palavras com que classifica os trabalhadores do campo: “verdadeiros operários sem os quais nenhuns outros operários poderiam subsistir”. E estes – acrescenta – “não fazem greves, nem conspiram, nem fervilham nevroticamente em citadinos e esvairados bolcheviquismos”. Esta importância conferida aos trabalhadores do campo terá sido um legado do pensamento de António Feliciano de Castilho, quando na sua obra de 1849 Felicidade pela Agricultura refere: “Dificilmente, por mais que refujamos para longe dos campos, e para o centro do luxo, encontraremos um objecto que, no todo ou em grande parte, não devesse o seu ser à indústria agrícola”. Aliás, padre Acúrcio parece confirmar essa influência quando refere que Castilho passou parte da sua vida na Bairrada e cita o Presbitério da Montanha como um repositório de impressões que o autor colheu na Castanheira do Vouga.[64] Que o poeta ficou inegavelmente cativado pela região dos pâmpanos prova-o também o livro Mil e um Mistérios, obra que “vale como o tributo maior rendido por Castilho à Bairrada”.[65] Qualquer das obras documenta, exuberantemente, “o fascínio que a Bairrada e a serrania caramulana exerceram sobre Castilho”.[66]

É também notória a apologia que Acúrcio faz das virtudes campestres: “só no campo mora a serenidade, a saúde e a verdadeira alegria”.[67] O tempo era propício ao enaltecer do mundo rural. Alguns romances da época – de Sousa Costa, Júlio Brandão ou Manuel Ribeiro, entre outros – são de cenário rural e assumem uma óbvia tendência regionalista. O primeiro destes autores via no regionalismo “o sistema muscular de uma nação”. Estava na moda a oposição cidade-campo e por isso alguns autores “firmaram a sua obra e a sua fama em terrenos rústicos”.[68]

Com segurança, podem associar-se a Acúrcio Correia da Silva as recusas ideológicas do cosmopolitismo e do modernismo, as propostas de retorno à terra e à tradição, as preocupações com a pesquisa filológica, etnográfica e histórica. Entre três correntes neorromânticas possíveis, há uma que parece assentar-lhe como uma luva: a do neorromantismo lusitanista que abrange, entre outras, a expressão literária do integralismo lusitano. Esta corrente é cultivada prioritariamente por “autores oriundos da aristocracia e da burguesia provincial e ideologicamente recobrindo todas as famílias monárquicas” e entronca os seus valores em textos de autores situados “em zonas de indefinição ideológica ou de [pretensa] indiferença política”.[69]

É quase irresistível não colar a este pretenso indiferentismo político a figura do padre Acúrcio. O neorromantismo lusitanista caracteriza-se ainda pela extrema religiosidade, o gosto do pitoresco, o moralismo, uma “lírica sentimental e confidente” [pense-se no tom das suas cartas a Irsília], na obsessão com a decadência nacional, na exaltação conservadora das virtudes e grandezas patrióticas. Nesta corrente literária o ruralismo extravasa o enlevo com as belezas da paisagem: funciona como oposição à metrópole moderna [poluída e cheia de vícios] e às classes dirigentes da Nação [decadentes, corruptas, estrangeiradas]. O campo e a província oferecem a panaceia do ambiente são e tranquilo, da harmonia social e das virtudes antigas, do casticismo dos modos de vida e da vernaculidade linguística com o seu modismo regional,[70] ingredientes demasiado óbvios em inúmeros textos de padre Acúrcio. Nos manuscritos existentes no Museu da Palhaça é possível encontrar contos, lendas e registos linguísticos de vocábulos regionalistas.[71] Como óbvia é também nele outra faceta do neorromantismo lusitanista: a do tratamento idealizante da temática erótica, caracterizada por uma evidente sublimação do desejo físico e carnal.

O valor da instrução e da educação era outra das suas preocupações e paixões. Padre Acúrcio desejava que o povo fosse um dia capaz de exaltar toda a beleza da região bairradina contida na paisagem, nas tradições poéticas e no viver bucólico das suas gentes. Para fazer comparticipar o povo nesse prazer espiritual, era preciso que os que já tinham a percepção desses encantos – a elite cultural da época – o educasse e instruísse. Era esta a missão a que se devia devotar a gente nova da Bairrada: “Ó meus bons camaradas da Plêiade Bairradina! Que não se diga que somos apenas sonhadores! Dêmos á nossa Arte uma finalidade luminosamente bem-fazeja, que jorre luz para os corações, para as almas! Olhai que a Arte não pode ser para raros apenas!”[72]

Numa das cartas a Irsília padre Acúrcio promete dar a conhecer a noção de arte que perfilha, sobretudo a da poesia. E vai adiantando que ela não pode ser “para raros apenas”, mas para todos. Acreditava que a poesia tinha uma finalidade moral “de sublimizar a vida, de espiritualizar os sentimentos, de adelgaçar a dor, diminuindo-a”.[73]

A arte teria de ser eminentemente social, ao arrepio dum tempo já ultrapassado em que as “camarilhas artísticas literatejavam […] aos pés das arquiduquesas, longe do vulgo que só de muito longe e de muito baixo raramente lia os maviosos vilancetes, filigranados em patrícios caracteres nas sedosas rendilhas dos leques”.[74] Cremos poder detectar nesta concepção de arte uma declarada “oposição ao aristocratismo estético em nome do popularismo e da prossecução do culto de simplicidade na temática e na estilística”.[75]

Em vez disso, a Arte teria uma missão social a cumprir: espalhar beleza aos olhos de todo o mundo, “espiritualizar a vida toda!”. Mas para que o povo pudesse participar nesse prazer espiritual da Arte, para que ela lhe fosse acessível, necessário se tornava que o ensinassem a ler.[76]

Compreende-se melhor esta preocupação dominante de padre Acúrcio – e de muitos outros pedagogos e homens de cultura da época – se dissermos que no primeiro quartel do século XX o analfabetismo constituía ainda um verdadeiro flagelo social, um enorme mural de resistência a todo e qualquer tipo de mudança. Muitas crianças não iam à escola, mas o facto de outras se matricularem não significava que tal correspondesse a uma efetiva frequência escolar.

(Texto publicado em Aqua Nativa – Revista de Cultura da Região da Bairrada, n.º 39, Dezembro 2011, pp. 42-53).

[1] Bairrada Livre, n.º 172, 18.04.1914, p. 3.

[2] David Luna de Carvalho, “O significado das ações colectivas de repertório tradicional na I República”, Ler História, n.º 59 2010, pp. 128-129.

[3] Fernando Catroga, O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de Outubro de 1910. Coimbra, Faculdade de Letras, 1991. p. 332.

[4] Idem, pp.352 e 354.

[5] Vasco Pulido Valente, O Poder e o Povo, Lisboa, Gradiva, 1999, p. 199 e ss.

[6] Manuel Braga da Cruz, As origens da democracia cristã e o salazarismo, Lisboa, Editorial Presença, 198 p. 248, nota 12.

[7] Idem, p. 246.

[8] Nuno Rosmaninho, “O anticlericalismo na província: um ferreiro da Bairrada”, Actas do Colóquio O Anticlericalismo Português: História e Discurso, Aveiro, Universidade de Aveiro, 2002, p. 311. Publicado também em Aqua Nativa, Anadia, n.º 21, Dezembro de 2001, pp. 27-38.

[9] Idem, p. 315.

[10] Maria Lúcia de Brito Moura, A Guerra Religiosa na Primeira República, Lisboa, Editorial Notícias, 2004 [1.ª Edição], p. 337.

[11] Manuel Villaverde Cabral, «Fernando Pessoa e o “14 de Maio”» [Estudo prévio], in Eh real!, Edição Fac-similada, Lisboa, Contexto Editora, 1983, p. XII. Trata-se de um panfleto posto a circular a 13 de Maio de 1915, portanto um dia antes da revolução que derrubou Pimenta de Castro do poder. Publicou-se apenas este número, com colaboração, entre outros, de João Camoesas e Fernando Pessoa.

[12] António de Cértima, O Ditador, Lisboa, Edição Livraria Rodrigues & Cª., 1927, p. 39. António Augusto Cruzeiro de Cértima [1894-1983]. Nesta obra Cértima teoriza, em O Ditador, a necessidade de um ditador para Portugal, um salvador, uma espécie de grande árbitro acima das classes, dos partidos e da política em geral.

[13] “À volta da visita Pascal”, Bairrada Livre, n.º 224, 17.04.1915, p. 2.

[14] Idem, n.º. 223, 10.04.1915, p. 1.

[15] “Visita Pascal, Bairrada Livre, n.º 223, 10.04.1915, p. 3.

[16] “Actos reaccionários”, Bairrada Livre, n.º 223, 10.04.1915, p. 1.

[17] In Memoriam – Antologia, Organização da Comissão de Homenagem ao Padre Acúrcio Correia da Silva, 1959, p. 27.

[18] Alma Popular, n.º 168, 04.04.1925, p. 1.

[19] António de Cértima, “Sálcio Bairrada”, Correio da Bairrada, Ano I, n.º 2, 18.04.1925, pp.1-2.

[20] António de Cértima, Alma Encantadora do Chiado, Coimbra, Livraria Editora Atlântida, 1927, pp. 239-248. O texto está também reproduzido em “Terra Verde”, Suplemento mensal do Jornal da Bairrada, n.º 18, 02.10.1992, pp. 3-4.

[21] À volta da visita Pascal”, Bairrada Livre, n.º 224, 17.04.1915, p. 2.

[22] In Memoriam – Antologia, p. 81.

[23] Correio da Bairrada, n.º 1, 11.04.1925, p. 2.

[24] António Costa Pinto, Os Camisas Azuis. Ideologia, Elites e Movimentos Fascistas em Portugal (1914-1945), Lisboa, Editorial Estampa, 1994, pp. 215-216.

[25] Idem, p. 294.

[26] “À volta da visita Pascal”, Bairrada Livre, n.º 224, 17.04.1915, p. 2.

[27] Bairrada Livre, n.º 223, 10.04.1915, p. 1.

[28] “À volta da visita Pascal”, Bairrada Livre, n.º 224, 17.04.1915, p. 2.

[29] Abel Condesso, “Padre Acúrcio Correia da Silva”, Correio da Bairrada, n.º 1, 11.04.1925, p. 2.

[30] Idem, ibidem.

[31] Idem, ibidem.

[32] “O refervido chá”, Bairrada Livre, n.º 226, 01.05.1915, p. 2.

[33] “Carta de Sangalhos”, Bairrada Livre, n.º 228, 15.05.1915, p. 2.

[34] “Jesuitismo na freguesia de Sangalhos”, Bairrada Livre, n.º 264, 22.01.1916, p. 2.

[35] Idem, n.º 267, 12.02.1916, p. 2.

[36] “Jesuitismo na freguesia de Sangalhos”, Bairrada Livre, n.º 264, 22.01.1916, p. 2.

[37] “Aos cidadãos de Sangalhos”, Bairrada Livre, n.º 269, 26.02.1916, pp. 1-2.

[38] Abel Condesso, “Padre Acúrcio Correia da Silva”, Correio da Bairrada, n.º 1, 11.04.1925, p. 2.

[39] Manuel Braga da Cruz, “O Integralismo Lusitano nas origens do salazarismo”, Análise Social, vol. XVIII (70), 1982-1.º, p. 149.

[40] António Sardinha, Ao Ritmo da Ampulheta, segundo Manuel Braga da Cruz, artigo cit. p. 140.

[41] Manuel Rodrigues Lapa, “O Padre Acúrcio C. da Silva, Correio da Bairrada, 11.04.1925, p. 2; Idem, In Memoriam, p. 28; Arsénio Mota, Figuras da Letras e das Artes na Bairrada, p. 152.

[42] António Breda Carvalho, “A concepção de Arte Regionalista”, Jornal da Bairrada (suplemento Bairrada Cultural, 30.03.2000), pp. 8-9.

[43] António Manuel de Melo Breda Carvalho, Identidades Regionais. Acúrcio Correia da Silva e a Bairrada, dissertação de mestrado em Estudos Portugueses, Departamento de Línguas e Culturas da Universidade de Aveiro, 2000, p. 111. Este trabalho encontra-se publicado em vários números da revista Aqua Nativa.

[44] Sálcio Bairrada, “Cartas a Irsília (XIX)”, O Povo de Anadia, n.º 134, 21.02.1918, p. 2.

[45] António Sardinha, Na Feira dos Mitos. Ideias & Factos, segundo Manuel Braga da Cruz, artigo citado, p. 155.

[46] Abel Condesso, “Padre Acúrcio Correia da Silva”, Correio da Bairrada, n.º 1, 11.04.1925, p. 2.

[47] Raul Proença, Acerca do Integralismo Lusitano, Lisboa, Seara Nova, 1964, p. 5.

[48] António Sardinha, A prol do Comum. Doutrina & História, segundo Manuel Braga da Cruz, artigo citado, p. 152.

[49] Sálcio Bairrada, “Ser Político”, Gente Nova, n.º 34, 31.01.1920, p. 1.

[50] Idem, ibidem.

[51] Idem, “Doirada idade”, Gente Nova, n.º 17, 12.06.1919, p. 1.

[52] António Sardinha, Na Feira dos Mitos. Ideias & Factos, Lisboa, Ed. Gama, 1942, pp. 275-276.

[53] Sálcio Bairrada, “Doirada idade”, Gente Nova, n.º 17, 12.06.1919, p. 1.

[54] Luís de Almeida Braga, Sob o Pendão Real, Lisboa, Ed. Gama, 1942 p. 219.

[55] Ernesto Castro Leal, “A Cruzada Nacional D. Nuno Álvares Pereira e as origens do Estado Novo (1919-1938)”, Análise Social, vol. XXXIII (148), 1998 (4.º), p. 833.

[56] Fernando Catroga, “Oliveira Martins: Cesarismo e encarnação do Poder”, Diário de Notícias (Suplemento), 15.02.1983.

[57] João Medina, “Sérgio e o sidonismo”. Estudo do ideário sergiano na revista Pela Grei” (1918-1919), in Estudos sobre António Sérgio, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica – Centro de História da Universidade de Lisboa, 1988, p. 9.

[58] Trata-se de uma revista fundada em princípios de 1918, que era o órgão da Liga de Ação Nacional. Dirigida por António Sérgio, deparamos no seu ideário com “o culto da elite juntamente com ataques aos partidos e ao parlamentarismo, bem como a defesa do Estado “forte” (…) embora se não ultrapasse a fronteira a partir da qual já não é de todo possível falar em liberalismo”. F. Farelo Lopes, “A revista ‘Pela Grei’ (doutrina e prática políticas), Análise Social, vol. XVIII, (72-73-74), 1982, 3.º, 4.º, 5.º, p. 772

[59] Fernando Farelo Lopes, “A revista ‘Pela Grei’ p. 771.

[60] Arsénio Mota, Estudos Regionais sobre a Bairrada, Porto, Livraria Figueirinhas, 1993, p. 66. Sobre a Plêiade Bairradina e a Bairrada no início do século XX, ver sobretudo as páginas 63 a 77. Ver também, do mesmo autor, Pela Bairrada, Edição da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, 1998, pp. 21-23.

[61] Sálcio Bairrada, “A missão da gente nova”, Gente Nova, Ano I, n.º 2, 29.03.1919, p. 1.

[62] Sálcio Bairrada, “Política?”, Gente Nova, Ano I, n.º 9, 17.05.1919, p. 1.

[63] António de Cértima, “Portugal e a Guerra das Nações”, Gente Nova, Ano I, n.º 11, 31.03.1919, p. 1.

[64] Sálcio Bairrada, “Selecta do meu canhenho”, Gente Nova, n.º 17, 12.06.1919, p. 1.

[65] Arsénio Mota, Inclinações Pontuais, Porto, Campo das Letras, 2000, pp. 92-93. Sobre a permanência de Castilho na Bairrada ver também: Arsénio Mota, “Castilho e a Bairrada”, in Bairrada Cultural (suplemento do Jornal da Bairrada), n.º 14, 27.07.2000; Deniz Ramos, “Castilho e a Bairrada”, in Bairrada Cultural, 30.03.2010; Ercília Pinto, “A Bairrada, refúgio de poetas. António Feliciano de Castilho em Aguim, Vale da Mó, Castanheira do Vouga e Torreira”, in Arquivo do Distrito de Aveiro, n. 62 (Abril, Maio e Junho), Aveiro, 1950, pp. 150-153; Soares da Graça, “Os Castilhos e a residência paroquial da Castanheira do Vouga”, Arquivo do Distrito de Aveiro, nºs 90 e 91 (Abril a Setembro), Aveiro, 1957, pp. 220-226.

[66] Deniz Ramos, “Outra vez Castilho. A propósito de três raridades bibliográficas”, Bairrada Cultural, n.º. 17, 25.01.2001. Também António Capão, no âmbito das comemorações do bicentenário do nascimento do poeta, proferiu em Oliveira do Bairro uma conferência intitulada “António Feliciano de Castilho – Um clássico que deambulou pela Bairrada nas veredas do Romantismo” (Jornal da Bairrada, 03.02.2000, p. 9).

[67] Sálcio Bairrada, “Cartas para Além-Mar”, Gente Nova, Ano I, n.º 14, 21.06.1919.

[68] José-Augusto França, Os Anos Vinte em Portugal, Lisboa, Editorial Presença, 1992, pp. 140-141.

[69] José Carlos Seabra Pereira, “Tempo neo-romântico (contributo para o estudo das relações entre a literatura e a sociedade no primeiro quartel do século XX), Análise Social, vol. XIX, (77-78-79), 1983 – 3.º, 4.º. 5.º, p. 853.

[70] Idem, p. 868.

[71] António Capão, “A presença de Padre Acúrcio”, Bairrada Cultural (Suplemento do Jornal da Bairrada), Folha n.º 5, 20.02.2003; idem, “Obras inéditas do Padre Acúrcio”, Bairrada Cultural, Folha n.º 1, 04-04.2002.

[72] Sálcio Bairrada, “A missão da gente nova”, Gente Nova, Ano I, n.º 2, 29.03.1919, p. 1.

[73] Idem, “Cartas a Irsília”, O Povo de Anadia, n.º 180, 16.01.1919, p. 2.

[74] Idem, ibidem.

[75] José Carlos Seabra Pereira, artigo citado.

[76] Sálcio Bairrada, Cartas a Irsília, O Povo de Anadia, n.º 180, 16.01.1919, p. 2.

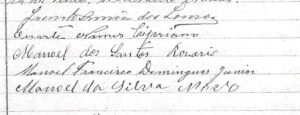

À data em que o referendo teve lugar vigorava o Código Eleitoral de 1913 que restringia drasticamente o direito de voto. Excluía todas as mulheres, todos os analfabetos e ainda as forças militares e militarizadas. A taxa de analfabetismo rondava então os 70%, o que significa que em meios rurais como eram Mamarrosa e Bustos seria ainda mais elevada. Pode assim concluir-se que a população recenseável se quedaria por valores irrisórios, quando comparados com um verdadeiro sufrágio universal. Teria o resultado sido o mesmo se toda a população pudesse votar? Quando Bairrada Livre refere que no referendo não houve oposição o que é que isso significa? Que toda a gente estava de acordo com a desanexação, incluindo o Visconde e os seus inúmeros acólitos monárquicos? E as 125 listas (votos) que percentagem representam no total da freguesia da Mamarrosa? A resposta a estas questões pode ajudar a encontrar a chave explicativa para as dúvidas que ainda subsistem: entre o resultado do referendo e o memorável dia 18 de Fevereiro de 1920 medeiam mais dois anos e meio. Porquê? Tempo necessário para remover os muitos escolhos que se atravessaram no caminho? Se sim, que obstáculos intransponíveis eram esses?

À data em que o referendo teve lugar vigorava o Código Eleitoral de 1913 que restringia drasticamente o direito de voto. Excluía todas as mulheres, todos os analfabetos e ainda as forças militares e militarizadas. A taxa de analfabetismo rondava então os 70%, o que significa que em meios rurais como eram Mamarrosa e Bustos seria ainda mais elevada. Pode assim concluir-se que a população recenseável se quedaria por valores irrisórios, quando comparados com um verdadeiro sufrágio universal. Teria o resultado sido o mesmo se toda a população pudesse votar? Quando Bairrada Livre refere que no referendo não houve oposição o que é que isso significa? Que toda a gente estava de acordo com a desanexação, incluindo o Visconde e os seus inúmeros acólitos monárquicos? E as 125 listas (votos) que percentagem representam no total da freguesia da Mamarrosa? A resposta a estas questões pode ajudar a encontrar a chave explicativa para as dúvidas que ainda subsistem: entre o resultado do referendo e o memorável dia 18 de Fevereiro de 1920 medeiam mais dois anos e meio. Porquê? Tempo necessário para remover os muitos escolhos que se atravessaram no caminho? Se sim, que obstáculos intransponíveis eram esses?