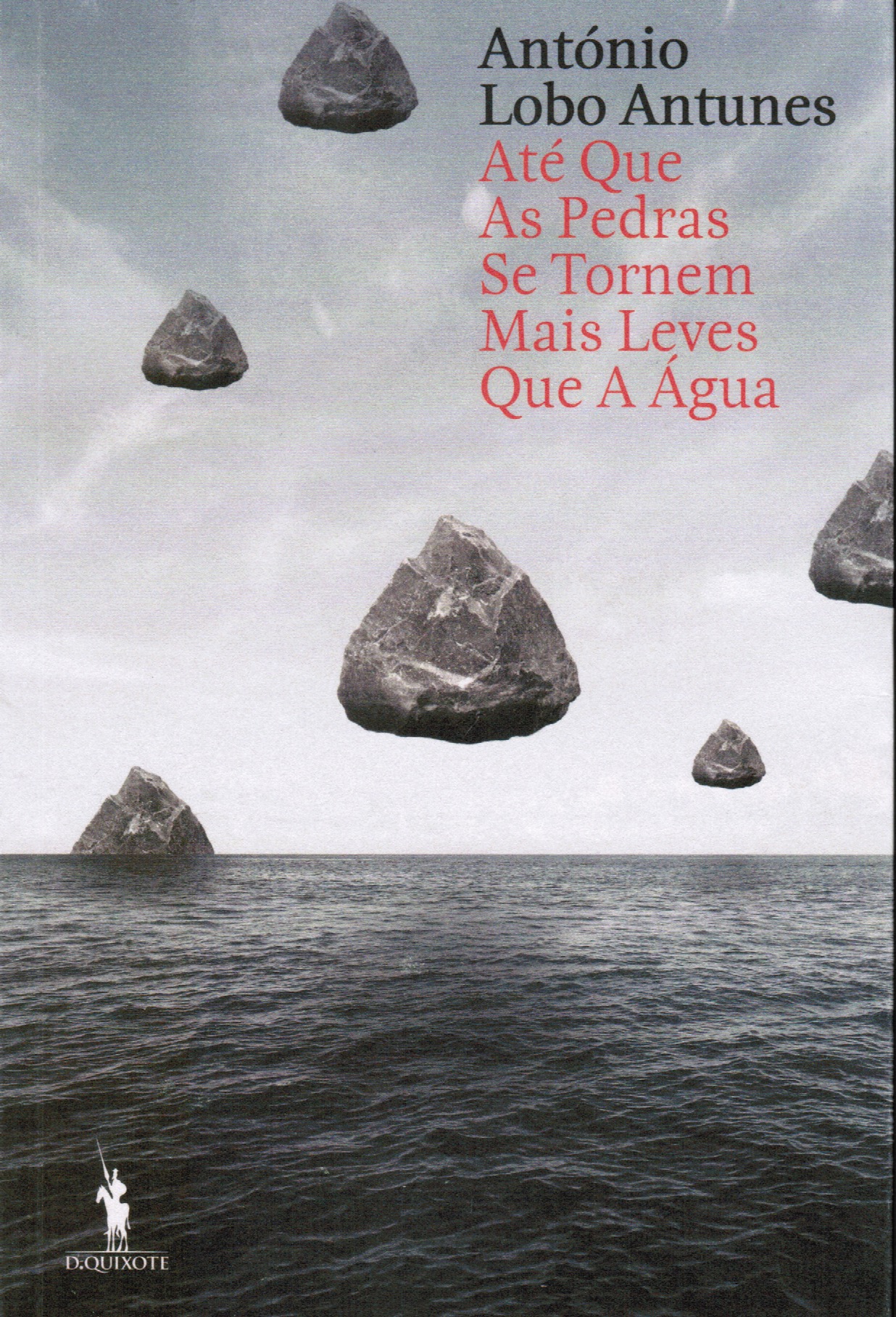

Comprei há dias, indiferente ao que por aí se vai dizendo contra António Lobo Antunes, “Até que as Pedras se Tornem mais Leves que a Água”. E se há livros que têm o dom ou a arte de agarrar o leitor logo de início, ao saborear as primeiras palavras, este é um deles. Ora vejam:

“A minha mãe era prima direita deles, quer dizer prima direita do pai, não do filho preto que nunca foi seu filho embora o tratasse como filho e o preto o tratasse como pai, o primo da minha mãe trouxe-o da guerra em Angola (…) e lembro-me do meu padrasto me responder, quando lhe perguntei o motivo do primo haver regressado com uma criança se calhar mais feliz lá nos sertões onde a encontrou, que quase todos os soldados voltavam com recordações, uma máscara, um boneco de pau, uma orelha numa garrafa de álcool, um garoto, um braço a menos, silêncios a meio das conversas em que se afastavam para muito longe continuando ali e no longe dava-me ideia que quase se ouviam tiros e gritos (…) alguns acabaram no poço ou enforcados na trave do galinheiro a baloiçarem devagarinho (…) sou eu que tomo conta do jazigo do primo da minha mãe (…) e lá estão ambos, o pai branco e o filho preto (…) conforme ninguém se lembra já do que sucedeu há dez anos na altura da matança do porco, quando o filho preto assassinou o pai branco com a faca ainda cheia de sangue do animal, não outra faca, a mesma faca e a mesma faca pareceu-me para ele outra faca muito antiga, ia jurar que na sua cabeça outra faca muito antiga, o filho preto a gritar ao pai branco

– Lembra-se do que fez lembra-se do que fez?”

Certamente por também ter participado na guerra, em Moçambique, o trecho marcante desta prosa do mais fino quilate foi este: “quase todos os soldados voltavam com recordações, uma máscara, um boneco de pau, uma orelha numa garrafa de álcool, um garoto, um braço a menos”. Li isto e carreguei de imediato nos pedais da memória, recuei à primeira metade dos anos setenta, em busca de remotíssimas lembranças. Depois serenei e qualquer coisa cintilou dentro de mim, ao sentir-me reconfortado por ter trazido de Moçambique não um braço a menos, não um ignóbil troféu de caça conservado numa garrafa de álcool (havia quem se pavoneasse, nos anfiteatros de guerra, com um colar de orelhas ao pescoço…) mas apenas inofensivas máscaras e bonecos talhados em pau preto, comprados no mercado dominical de Nampula.

Escreveu há dias Ana Cristina Leonardo que esta prosa de Lobo Antunes é “mais do que o muito que se alcança em tantos ensaios e panfletos sobre a guerra. A literatura tem essa vantagem: a de poder ir ao osso, sem rodeios conceptuais, sem escusas apaziguadoras”. Apetece acrescentar a estas palavras – apesar de sabermos que a literatura não salva o mundo, embora talvez possa ajudar a mudá-lo – a feliz metáfora de Kafka acerca do papel da escrita, que Lobo Antunes tão bem lapida neste seu último romance: “um machado que tem por função quebrar o gelo que há em nós”.

A escrita de António Lobo Antunes pode não nos dar paz, nem garantir conforto ou mesmo boa consciência, mas talvez seja por isso que ela e ele vão permanecer. Nesta obra, volta a mergulhar com mestria nas memórias e fantasmas da guerra colonial. Regressa a um tempo em que se ama e que é o mesmo em que se morre. Uma guerra que um dia Paul Valéry definiu ironicamente como “um massacre entre pessoas que não se conhecem, para proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram”.

Uma guerra, a de África, que é ferida aberta e que às vezes ainda sangra e dói nos corações alvoroçados dos que por lá passaram, porque há verdades que se agarram, como lapas, aos trilhos sinuosos da memória. Apesar de todos os silêncios que se interpõem entre a geração que fez a guerra e a geração que nasceu depois dela. Uma geração que pouco ou nada sabe de gente com colares de orelhas a adornar o pescoço, de orelhas em garrafas de álcool, de soldadinhos que regressaram sem pernas ou sem braços, ou de outros que nunca mais voltaram do outro lado do mar.

Uma guerra, a de África, que é ferida aberta e que às vezes ainda sangra e dói nos corações alvoroçados dos que por lá passaram, porque há verdades que se agarram, como lapas, aos trilhos sinuosos da memória. Apesar de todos os silêncios que se interpõem entre a geração que fez a guerra e a geração que nasceu depois dela. Uma geração que pouco ou nada sabe de gente com colares de orelhas a adornar o pescoço, de orelhas em garrafas de álcool, de soldadinhos que regressaram sem pernas ou sem braços, ou de outros que nunca mais voltaram do outro lado do mar.