Toda a poesia é luminosa,

até

a mais obscura.

O leitor é que tem às vezes,

em lugar de sol, nevoeiro dentro de si.

E o nevoeiro nunca deixa ver claro.

Se regressar

outra vez e outra vez

e outra vez

a essas sílabas acesas

ficará cego de tanta claridade.

Abençoado seja se lá chegar

Eugénio de Andrade, Os Sulcos da Sede, 2001

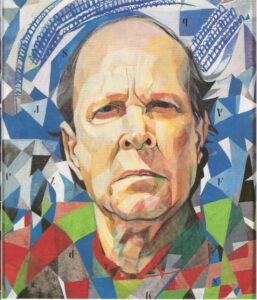

Nasceu com o nome de baptismo José Fontinhas (19 de Janeiro de 1923, Póvoa da Atalaia-Fundão), mas usou o pseudónimo Eugénio de Andrade pela primeira vez, de forma impressa, em Adolescente (1942). Foi por esse nome que ficou conhecido um dos poetas portugueses do século XX mais lidos, estudados e traduzidos. Apartou-se do nosso convívio em 2005, aos 82 anos, na sua casa da Foz do Douro, sede da Fundação com o seu nome. Decorria o mês de Junho e parece haver nisso uma premonição, um instinto visionário, pois havia escrito: “Pela manhã de Junho é que eu iria/ pela última vez. / Iria sem saber onde a estrada leva” (O Comum da Terra, 1980).

Os primeiros poetas com quem viria a familiarizar-se foram Guerra Junqueiro e António Botto, mas de nenhum deles sentiu que a sua poesia fosse tributária. Foi ao tropeçar em Camilo Pessanha que verdadeiramente sentiu as influência do poeta de Clepsidra, um dos poucos a quem viria a reconhecer o papel de “mestre”. Fez das palavras o ofício de uma vida e da poesia uma «arte de música». António Ramos Rosa chamou-lhe rei Midas do verbo: palavra que tocasse virava ouro de lei. Assim o dizem estas palavras enxutas e cristalinas: “Colhe/ todo o oiro do dia/ na haste mais alta/ da melancolia” (Despedida, in Ostinato Rigore, 1984).

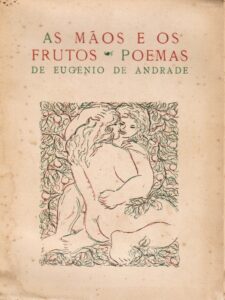

As Mãos e s Frutos (1948) é considerado um dos livros fundadores da poesia portuguesa contemporânea. Para o autor, então com 25 anos, esta é a sua verdadeira obra de estreia, apesar de já ter publicado outras: viria a excluir Adolescentes (1942) da sua bibliografia, e a renegar também Pureza (1945), recuperando destas obras apenas dez Primeiros Poemas, que funcionou como lançamento de uma primeira pedra da sua obra. Personalidades literárias como Vitorino Nemésio, Óscar Lopes, Jorge de Sena ou Eduardo Lourenço perceberam de imediato que As Mãos e os Frutos, o grande livro da exaltação do corpo físico e do desejo – ambos vulneráveis à passagem do tempo – anunciava o nascimento de um grande e luminoso poeta português.

As Mãos e s Frutos (1948) é considerado um dos livros fundadores da poesia portuguesa contemporânea. Para o autor, então com 25 anos, esta é a sua verdadeira obra de estreia, apesar de já ter publicado outras: viria a excluir Adolescentes (1942) da sua bibliografia, e a renegar também Pureza (1945), recuperando destas obras apenas dez Primeiros Poemas, que funcionou como lançamento de uma primeira pedra da sua obra. Personalidades literárias como Vitorino Nemésio, Óscar Lopes, Jorge de Sena ou Eduardo Lourenço perceberam de imediato que As Mãos e os Frutos, o grande livro da exaltação do corpo físico e do desejo – ambos vulneráveis à passagem do tempo – anunciava o nascimento de um grande e luminoso poeta português.

Para Luis Miguel Nava, “as mãos são as partes do corpo de que nos servimos para colher os frutos e os levar à boca (e também) susceptíveis de ser tocadas, acariciadas”. Eugénio de Andrade deleitava-se com a celebração pagã do esplendor do corpo e fez dele o centro da sua poesia. Ficaria reconhecido como “poeta do corpo”, do erotismo e da natureza, na exacta medida em que a beleza dos corpos se aproxima da natureza dos deuses. Também lhe chamaram “poeta dos elementos” (ar, água, terra e fogo), alguém capaz de sacrificar tudo pela construção obsessiva e enxuta de um verso, numa dedicação quase monástica ao labor poético. Luz, concisão e clareza caracterizam a poesia que nos legou, depois de a despir de tudo o que é supérfluo. Idioma rigoroso que apenas consente o que se afeiçoa à pureza da língua e da gramática: “Toda a manhã procurei uma sílaba/ É pouca coisa, é certo: uma vogal”.

Alguém que burilava de forma paciente as palavras, na rigorosa busca da linguagem exacta, até se tornarem nuas de impureza, para assim atingirem a limpidez do cristal. Desse ofício de paciência nos dá conta, na abertura de Os Amantes Sem Dinheiro:

Sê paciente; espera

que a palavra amadureça

e se desprenda como um fruto

ao passar o vento que a mereça.

Uma verdadeira estética da simplicidade, de fidelidade à terra, de desprezo pelo enfático e da presença melódica da palavra. Sílabas leves de um poeta fascinado pela transparência. Assim o confessou a Eduardo Lourenço: “Tu sabes, Eduardo, do meu horror às rimas previstas, à cantilena, à banalidade sentimental (detestando igualmente as cintilações ‘para raros’) e sabes também como amo excessivamente (não sei amar sem excesso!) a claridade, a sobriedade expressiva, a palavra exacta, se possível unívocas”.

Palavras do corpo e da alma, redondas como frutos maduros com sabor a sol e laranjas. Diz-nos António Guerreiro: “quando, em poemas diferentes, se fala de uma cabra, de uma laranja ou de um limoeiro (três exemplos escolhidos quase arbitrariamente, entre tantos outros), esses elementos surgem desde logo associados a uma linguagem onde se dá o triunfo da perfeição da arte – da poesia – sobre a contingência da realidade”.

Para lá destes frutos também encontramos, no jardim perfumado do poeta nascido no ambiente campestre das Beiras, jacarandás, figueiras, girassóis, palmeiras, rosas e amoras. Ao analisar a influência intertextual de autores como Byron, Keats, Shelley e Whitman na obra de Eugénio de Andrade, o poeta e escritor João de Mancelos anota: “As experiências do escritor reflectidas pelo seu imaginário levam-no a encontrar sentidos pessoais para a figueira e para a amora (…). Em verdade, o pólen e as sementes de escritores antigos encontraram nos versos de Eugénio um solo fértil, sempre aberto ao sopro de antigas vozes, à luz de outras leituras, e às águas mais puras da inspiração”.

As amoras

O meu país sabe às amoras bravas

no verão.

Ninguém ignora que não é grande,

nem inteligente, nem elegante o meu país,

mas tem esta voz doce

de quem acorda cedo para cantar nas silvas.

Raramente falei do meu país, talvez

nem goste dele, mas quando um amigo

me traz amoras bravas

os seus muros parecem-me brancos,

reparo que também no meu país o céu é azul.

(O Outro Nome da Terra, 1988)

Outras obras merecem destaque: Os Amantes Sem Dinheiro (1950), As Palavras Interditas (1951), Mar de Setembro (1961), Ostinato Rigore (1964), Os Afluentes do Silêncio (1968) Obscuro Domínio (1971), Véspera da Água (1973), Escrito da Terra (1974), Limiar dos Pássaros (1976), Memória doutro Rio (1978), Rosto Precário (1979), Matéria Solar (1980), O Peso da Sombra (1982), Branco no Branco (1984), Vertentes do Olhar (1986), Rente ao dizer (1992), À Sombra da Memória (1993), Ofício de Paciência (1994), O Sal na Língua (1995), Os lugares do lume (1998).

Outras obras merecem destaque: Os Amantes Sem Dinheiro (1950), As Palavras Interditas (1951), Mar de Setembro (1961), Ostinato Rigore (1964), Os Afluentes do Silêncio (1968) Obscuro Domínio (1971), Véspera da Água (1973), Escrito da Terra (1974), Limiar dos Pássaros (1976), Memória doutro Rio (1978), Rosto Precário (1979), Matéria Solar (1980), O Peso da Sombra (1982), Branco no Branco (1984), Vertentes do Olhar (1986), Rente ao dizer (1992), À Sombra da Memória (1993), Ofício de Paciência (1994), O Sal na Língua (1995), Os lugares do lume (1998).

Em todas elas encontramos belíssimos poemas, que mais não são do que a respiração e o pulsar natural das coisas; ou prosa de fino quilate, limpa e sem atalhos, que lhe permitia uma respiração diferente dos versos e onde a fidelidade temática e essa espécie de música a que aludem Óscar Lopes e Eduardo Lourenço estão sempre presentes. Há um trabalho de filigrana por detrás de cada poema, até que as metáforas pousem na folha de papel. Poeta que fez do rigor a sua norma, ao ponto de lhe dedicar um livro, precisamente Ostinato Rigore. Poesia depurada, onde se manifesta o amor pela exactidão. Assim desejava o poeta que fossem os seus livros: “aspiram a uma simplicidade natural, cujo modelo supremo é a música de Bach”. Bernardo Pinto do Amaral, aquando da reedição de O Outro Nome da Terra, dá-nos um esboço da sua poética ao falar de uma realidade acessível, uma beleza concreta, uma tendência para o silêncio, um amor do mundo.

O ano de 1956 é uma data marcante na vida do poeta. Assinala a morte da mãe, a confidente de uma dedicação sem intervalos, a figura incontornável da sua vida e também da sua obra:

Poema à mãe

No mais fundo de ti,

eu sei que traí, mãe.

Tudo porque já não sou

o menino adormecido

no fundo dos teus olhos.

Tudo porque tu ignoras

que há leitos onde o frio não se demora

e noites rumorosas de águas matinais.

Por isso, às vezes, as palavras que te digo

são duras, mãe,

e o nosso amor é infeliz.

Tudo porque perdi as rosas brancas

que apertava junto ao coração

no retrato da moldura.

Se soubesses como ainda amo as rosas,

talvez não enchesses as horas de pesadelos.

Mas tu esqueceste muita coisa;

esqueceste que as minhas pernas cresceram,

que todo o meu corpo cresceu,

e até o meu coração

ficou enorme, mãe!

Olha — queres ouvir-me? —

às vezes ainda sou o menino

que adormeceu nos teus olhos;

ainda aperto contra o coração

rosas tão brancas

como as que tens na moldura;

ainda oiço a tua voz:

Era uma vez uma princesa

no meio de um laranjal…

Mas — tu sabes — a noite é enorme,

e todo o meu corpo cresceu.

Eu saí da moldura,

dei às aves os meus olhos a beber.

Não me esqueci de nada, mãe.

Guardo a tua voz dentro de mim.

E deixo-te as rosas.

Boa noite. Eu vou com as aves.

(Eugénio de Andrade, Os Amantes Sem Dinheiro, 1950)

É este o património que fica. Do poeta com uma tão aguda inteligência da alma (Lobo Antunes dixit) sobrevivem as palavras, afinal o que nos resta quando o corpo se degrada. Alguns dos melhores poemas escritos em português, mas também prosa, livros infantis, antologias (de Lorca, Safo e Borges, entre outras) e traduções que organizou. Tudo com posteridade garantida, capaz de devolver ao poeta a parcela de eternidade a que tem direito e a que de algum modo todos aspiram. O poeta sobrevive na obra que deixa. É dos livros: na morte, como na vida, os poetas arranjam sempre maneira de se salvar. E em Eugénio de Andrade o essencialismo verbal nunca deixou de andar atrelado à ideia de salvação.

É este o património que fica. Do poeta com uma tão aguda inteligência da alma (Lobo Antunes dixit) sobrevivem as palavras, afinal o que nos resta quando o corpo se degrada. Alguns dos melhores poemas escritos em português, mas também prosa, livros infantis, antologias (de Lorca, Safo e Borges, entre outras) e traduções que organizou. Tudo com posteridade garantida, capaz de devolver ao poeta a parcela de eternidade a que tem direito e a que de algum modo todos aspiram. O poeta sobrevive na obra que deixa. É dos livros: na morte, como na vida, os poetas arranjam sempre maneira de se salvar. E em Eugénio de Andrade o essencialismo verbal nunca deixou de andar atrelado à ideia de salvação.

Era avesso a poderes, luxos e honrarias. Detestava concursos, fossem eles literários ou outros. Durante 35 anos teve emprego burocrático no Estado, com a categoria de inspector administrativo. Recusou sempre submeter-se a concursos de promoção. No dizer de Agustina, “Eugénio não se rendeu nunca aos medíocres, era uma coisa que acendia a sua cólera”. Mostrou sempre “desprezo pelo luxo, que nas suas múltiplas formas é sempre uma degradação”. Numa entrevista a José Carlos de Vasconcelos (Visão, Novembro de 1998), confessa: “Não tenho, nem quero ter nenhuma relação com o poder, qualquer poder. As coisas mundanas são-me cada vez mais insuportáveis (…) continuo a fugir ao contacto com as coisas públicas, a entrevistas. Sinto-me mal diante de câmaras e microfones, tenho horror ao exibicionismo”.

Dado ao silêncio e ao recato, compreende-se que o poeta tenha confessado viver “forrado em silêncio”. Silêncio quando fala “a propósito de nascentes, de um quadro de Morandi, de duas ou três sílabas, de uma cidade do Sul, de palmeiras, cujo silêncio é hirto, de espelhos, cujo silêncio é baço, da fonte de Pascoaes, do barro ainda quente, da poesia japonesa, dos mortos que nos deixam “sentados no silêncio”, ou dessas casas (e ele sente tanta pena dessas casas) onde não é possível ouvir o silêncio correr” (José Tolentino Mendonça). Avesso ao ruído e ao tumulto do mundo, justificava as raras aparições públicas com “essa debilidade do coração que é a amizade”. Um cultor – digamos assim – do espaço purificado do silêncio.

Assim era aquele que um dia escreveu em Poesia, Terra de Minha Mãe, obra editada no âmbito dos 50 anos de vida literária: “desde pequeno, de abundante só conheci o sol e a água”. Mas como nos diz de forma particularmente lúcida e objectiva Gastão Cruz no estudo introdutório à reedição integral da sua obra pela Assírio & Alvim, nem tudo é transparência e luminosidade na sua obra: “em Eugénio há matéria solar, mas igualmente obscuro domínio; daí encontrarmos várias elegias que lamentam as palavras gastas, o amor volátil”.

Assim era aquele que um dia escreveu em Poesia, Terra de Minha Mãe, obra editada no âmbito dos 50 anos de vida literária: “desde pequeno, de abundante só conheci o sol e a água”. Mas como nos diz de forma particularmente lúcida e objectiva Gastão Cruz no estudo introdutório à reedição integral da sua obra pela Assírio & Alvim, nem tudo é transparência e luminosidade na sua obra: “em Eugénio há matéria solar, mas igualmente obscuro domínio; daí encontrarmos várias elegias que lamentam as palavras gastas, o amor volátil”.

Notícias do seu desaparecimento dão conta que morreu tranquilo, de madrugada, durante o sono. Com flores frescas por perto, orquídeas e frésias. E já que falamos de flores, nada melhor do que fechar este texto com uma história deliciosa que a sua grande amiga Agustina Bessa-Luis – parceira de viagens à Grécia e a Maiorca – costumava contar. Quando chegava a casa dela, Eugénio dizia-lhe: Maria Agustina, que flores maravilhosas são aquelas no lago da entrada? E ela respondia: são nenúfares, Eugénio, e você está farto de os mencionar na sua poesia…

Ler ou reler hoje Eugénio de Andrade, uma poesia que é, ao mesmo tempo, hidrografia do corpo e carta dos afluentes do silêncio, é meio caminho andado para alcançar as verdades primordiais. (Re)visitar cada verso, cada frase, cada palavra, mais do que rasgar clareiras de deslumbramento e do mais puro deleite, é seguramente a melhor forma de o homenagearmos.

Consultas:

- Luis Miguel Nava, O essencial sobre Eugénio de Andrade

- Alexandra Lucas Coelho, “Despedida à entrada do Verão”. Público, 14.06.2005, p. 22.

- “Eugénio de Andrade. O bem-amado”, Sol, 19.01.2017.

- António Guerreiro, “À distância, tão longe daqui”. Expresso (Cartaz), 12.12.2001, p. 28.

- João de Mancelos, O Marulhar de Versos Antigos. A intertextualidade em Eugénio de Andrade. Lisboa, Edições Colibri, 2009.

- Luis Miguel Queirós, “Poeta de um obstinado rigor”, Público, 14.06.2005.

- Valdemar Cruz, “Eugénio de Andrade”, Expresso (Revista Única), 18.06.2005.

- Relâmpago (Revista de Poesia), n.º 15, Outubro 2004.

- Sílvia Souto Cunha, “O silêncio de Eugénio”. Visão, 18.06.2005.

- Gastão Cruz, “Transparência e sombra em Eugénio de Andrade”. Mil Folhas (suplemento do Público), 25.06.2005.

- Fernando Assis Pacheco, “Eugénio de Andrade: fogo, claridade, música”. Suplemento de O Jornal, 29.05.1987.

- Ana Marques Gastão, “Eugénio de Andrade, o culto do corpo”. Diário de Notícias, 24.12.2000, p. 34.

- Fernando Pinto do Amaral, “Redescobrir o poeta”. Jornal de Letras, 29.11.2000, p. 14.

- José Tolentino Mendonça, “Ouvir o silêncio correr”. Mil Folhas (suplemento do Público), 18.11. 2000, p. 4.

- Carta de Eugénio de Andrade a Eduardo Lourenço, 08.04.1953 (in Colóquio Letras, n.º 171, Maio/Agosto 2009, p. 393).

Caro Primo confesso a minha ignorância sobre a grandeza poética de Eugénio de Andrade . Após a leitura desta tua “cronologia poética ” do autor fiquei sinceramente com uma visão bem mais lúcida da sua dimensão poética .Um abraço