Acaba de desaparecer do nosso convívio um dos nomes mais respeitados no panorama cultural bairradino e na própria região de Aveiro. Nunca o tive como professor, mas quem foi tocado por esse dom costuma resumir o seu labor em duas ou três palavras: dedicação, honestidade e competência. Ingredientes que se refletem na obra de quem sempre permaneceu fiel ao chão que o viu nascer. Inestimável património que nos legou e que continua à espera de quem o valorize como merece. Lendo-o, acarinhando-o e discutindo-o como contributo vivo que é.

Acaba de desaparecer do nosso convívio um dos nomes mais respeitados no panorama cultural bairradino e na própria região de Aveiro. Nunca o tive como professor, mas quem foi tocado por esse dom costuma resumir o seu labor em duas ou três palavras: dedicação, honestidade e competência. Ingredientes que se refletem na obra de quem sempre permaneceu fiel ao chão que o viu nascer. Inestimável património que nos legou e que continua à espera de quem o valorize como merece. Lendo-o, acarinhando-o e discutindo-o como contributo vivo que é.

António Capão conhecia de sobejo a vida dura do povo da sua aldeia: “O antes foi pobre, foi triste e apagado; a nossa geração foi uma geração de sacrificados, de idealistas e de lutadores por alguma coisa nova, fosse o que fosse”(1). Mas essa aldeia, como tantas outras, para quem está atento e não lança sobre ela o olhar superficial e tantas vezes sobranceiro, é um inesgotável reservatório de lendas e velhas tradições, onde a harmonia com a mãe natureza humaniza as relações de quem não vive ainda sufocado pelos ditames da razão técnica. Pela Palhaça nutria um amor entranhado, profundo e orgânico. Entre outros assinaláveis serviços, está indelevelmente ligado à investigação histórica da sua terra, de que foi, conjuntamente com Manuel Simões Alberto, um dos cabouqueiros e um extremado guardião dos seus valores e das suas gentes.

Nasceu, viveu e foi influenciado por um tempo que praticamente já não existe. Tempo de outra convivência social, de diferentes formas de religiosidade. De curandeiros, mezinhas e superstições. Da chiadeira dos carros de bois e do trabalho árduo nas terras de pão. Dos crimes por causa dos marcos na disputa por um palmo de terra. Das tecedeiras e dos teares, das atafonas e das azenhas, das tremoceiras, tanoeiros, ferradores e moleiros. Dos fornos de cal. Da rega dos campos, com a nora a gemer vergada ao peso dos alcatruzes. Dos pipos cheios e do cheiro a mosto nas adegas. Tempo também de usos e costumes que ajudavam a sacudir o marasmo de um ambiente puramente rural: a “serração da velha”, os bailes da “mi-careme”, a prova do vinho novo a onze de novembro, pelo S. Martinho, a festa do galo, o folar da Páscoa, a massa a levedar na gamela, a cruz na massa para proteger do mau olhado, a broa a sair do forno, a lareira a crepitar amornando corpos e almas.

De muitas destas coisas me falou o Dr. Capão nas três únicas mas demoradas visitas que fiz a sua casa, a partir de 2003. E também falou de raspão sobre coleções de moedas, conchas marinhas e selos que eu trocava com o filho José Armando, na camioneta da carreira que nos conduzia até Aveiro. Muitas tradições populares e levantamentos etnográficos e linguísticos foram por ele amorosamente registados para memória futura, para que todo esse rico património não se esboroasse.

Alguns desses trabalhos ajudam a manter ou a recriar o espírito do lugar, a sua atmosfera própria e a história das suas gentes. Para dar alguns exemplos, e só no que diz respeito à terra que o viu nascer, basta citar o extenso texto “Memórias da Palhaça”, (2) o jogo do Bichoiro, que praticou em menino e posteriormente registou por lhe reconhecer “grande valor sob o ponto de vista da motricidade, da destreza e da habilidade”(3). Ou os costumes familiares do seu tempo, em que os pais, para lá das orações, ensinavam às crianças as primeiras habilidades de apreensão mais fácil (4). Ou ainda o minucioso estudo elaborado a partir do manuscrito sobre o Auto dos Reis Magos, que Manuel Simões da Silva (Manuel Tomé) em boa hora registou. Sobre o cortejo dos Reis, espetáculo fortemente entranhado na cultura popular local e que se realizou pela primeira vez na freguesia da Palhaça em 6 de janeiro de 1925 (5) diria António Capão: “Não perde a terra a originalidade se os seus usos, costumes e tradições forem publicadas, antes ganha, pois que passa a ser mais conhecida”(6).

Para lá da Palhaça, António Capão também fez incidir as suas preocupações filológicas, etnográficas e históricas no concelho de Oliveira do Bairro, a quem dedicou a Carta de Foral, um estudo das leis antigas de outorga de direitos e deveres, bem como um Roteiro Religioso e Cultural onde desfilam as relíquias que a população do concelho acarinha (igrejas, imagens icónicas, capelas públicas e particulares, ermidas, alminhas e cruzeiros).

À região dos pâmpanos dedicou Relance histórico-linguístico sobre a região da Bairrada – Influências Arábicas, onde procura mostrar que os árabes e a cultura muçulmana deixaram marcas no território e no vocabulário do nosso quotidiano, um legado que continua vivo. Deu também à estampa Os Moinhos da nossa Região. Sua vida e decadência, um meticuloso trabalho de campo sobre os instrumento e maquinismos de moagem dos cereais, muitos deles praticamente desativados ou em ruina lenta apesar da importante função social que cumpriram em tempos mais recuados. Sendo uma revisitação da infância e um marco na memória coletiva, o livro é também “um belo poema com que a Bairrada poderá, desde agora, adornar-se, como se de mais uma joia o seu dote fosse acrescido”(7).

Ao distrito de Aveiro, em cuja cidade exerceu funções docentes e chegou a residir quando regressou de Moçambique, ofereceu Relíquias da Tecelagem, estudo de etnografia de uma atividade artesanal com os dias contados. Havia quem chegasse a demorar dias para pôr um tear a funcionar, o que levava os antigos a dizer que um tear aparelhado é como um burro albardado.

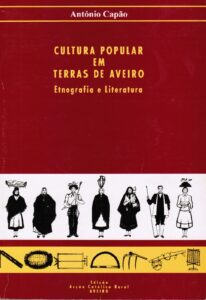

Publicou também Cultura Popular em Terras de Aveiro (Etnografia e Literatura), onde disserta sobre literatura e cultura popular, aborda os trabalhos agrícolas, dá conta dos processos de moagem, explica os meios de transporte na atividade do campo, analisa os divertimentos, costumes e crendices da população. Fá-lo com a vantagem de quem parte para a investigação “de bornal já bastante bem aviado, porque nascido com as mãos na eira, com os pés no quintal, com os olhos nos moinhos, nas atafonas, em tanta coisa [pois] não admira que alguém o vá encontrar ainda hoje com as mãos na eira a debulhar uns feijões, com os pés nas árvores a chegar a fruta, com a enxada na mão a guiar a água”(8).

Publicou também Cultura Popular em Terras de Aveiro (Etnografia e Literatura), onde disserta sobre literatura e cultura popular, aborda os trabalhos agrícolas, dá conta dos processos de moagem, explica os meios de transporte na atividade do campo, analisa os divertimentos, costumes e crendices da população. Fá-lo com a vantagem de quem parte para a investigação “de bornal já bastante bem aviado, porque nascido com as mãos na eira, com os pés no quintal, com os olhos nos moinhos, nas atafonas, em tanta coisa [pois] não admira que alguém o vá encontrar ainda hoje com as mãos na eira a debulhar uns feijões, com os pés nas árvores a chegar a fruta, com a enxada na mão a guiar a água”(8).

Num tempo em que as elites de um Portugal acentuadamente rural manifestavam indiferença ou até desprezo pelas formas de vida rústica, António Capão soube intuir que as tradições seculares se perderiam de forma irremediável se tal património não fosse defendido, registado e colocado à disposição das gerações futuras. Esse um dos seus méritos. A forma como acarinhou o Museu de S. Pedro da Palhaça, de que foi diretor, e o conhecimento seguro com que explicava, com evidente deleite, a utilidade dos arados e das charruas, dos moinhos e das azenhas, atestam bem o saber e a dedicação próprias do especialista do património e da sua luta permanente contra a incúria e a ignorância.

Para António Capão o que sempre foi estável e firme foi a crença em valores imutáveis como a religião, que tenderia a considerar um dos meios mais poderosos de garantir a ordem e a coesão social, erigindo-a como uma espécie de barreira contra a imoralidade. A dissolução dos valores morais conduziria à degenerescência e à anarquia. A política pura e dura pouco o interessava e por isso dela se distanciou sempre: “De política, só o que consideramos importante, como resposta aos valores do homem cristão projectados na própria família e aos verdadeiros valores da Pátria, nos interessa”(9).

É em nome desses valores que no primeiro texto com que no remoto ano de 1952 inicia a colaboração no Jornal da Bairrada denuncia o desajustamento entre o mundo material e moral dos habitantes da sua aldeia: “Por vezes, um ou outro, que a fortuna acarinhou, vai afirmando que o dinheiro é que vai dando o polimento (…). E nota-se um absoluto contraste entre a vida mundana e a vida religiosa (…). A Palhaça é uma freguesia essencialmente católica; e disto a conclusão é péssima: muita gente à missa com hipocrisia; muita gente a comungar em sacrilégio; muita gente a confessar-se dos erros dos outros, deixando os seus em atraso”(10). Verdadeiras pedradas no charco da hipocrisia reinante. Palavras avisadas as deste então jovem estudante liceal, frontais e desassombradas, como que a dizer-nos que o homem não vale pelo que tem mas sobretudo pelo que é e pelo esforço que faz para se tornar naquilo que será.

Terá sido ainda em coerência com esses valores que quando conclui a licenciatura em Filologia Românica, em 1959, recusa qualquer tipo de festejos – como era habitual nessa época, com toda a aldeia a participar – por se encontrar de luto recente devido ao falecimento do pai. Apenas algum tempo depois assentiu que um grupo de amigos lhe oferecesse um jantar no salão da Junta de Freguesia. Manifestação ainda assim singela, a pedido do homenageado, precedida de missa em ação de graças (11).

António Capão amou e divulgou tão entranhadamente a sua terra e a própria Bairrada que estas não deixarão, mais cedo ou mais tarde, através dos seus poderes públicos, de o homenagear como merece. Para que o seu nome honrado não desapareça da memória coletiva. Podem dar-lhe um nome de rua, de uma escola, biblioteca ou até de um Museu da Região, que defendeu em 1989 e do qual traçou as linhas orientadoras no 2.º Encontro de Escritores e Jornalistas da Bairrada.

Eis o seu plano: “Cada aldeia deveria possuir um pequeno museu englobando todas as atividades que lhe são inerentes e cujas peças nele guardadas deveriam ser estudadas e devidamente catalogadas; cada sede de Concelho deveria possuir também um museu, mas representativo de todas as aldeias que lhe pertencem e de acordo com os vectores incidentes sobre as suas actividades características; em zona a estudar, dentro da própria região, com características próprias bem definidas, surgiria então o Museu da Região onde estariam representados todos os Concelhos dentro dos aspectos considerados mais representativos, em estreita ligação com todas as suas povoações”(12).

O Dr. Capão sentia necessidade de apartar-se dos tumultos da vida social e do que sentia ser a sua crescente desumanização, sem contudo cortar as amarras que o ligavam ao mundo. Recolhia-se em casa (para dizer melhor: no lar, que é coisa bem diferente) envolto nalguma solidão, sobretudo após o desaparecimento físico de D. Armanda, a sua esposa. Era aí que como uma harpa sensível – um pouco à semelhança da harpa eólica que os gregos penduravam nas árvores – ia registando as próprias emoções e também o sentir e o viver dos outros, porque ver os outros com os olhos da imaginação é também, de certo modo, um dom do poeta.

Tal como acontece com muitos homens de cultura, o Dr. Capão sentia não ser profeta na sua terra, o que aliado a algum sentimento de injustiça o tornava uma natureza com propensão para o melindre. Talvez por isso mostrasse em público um semblante carregado e por vezes um ar sisudo. Mas em privado, no espaço acolhedor da sua casa, como que se transfigurava: era afável e cordato, de uma forma quase tocante. Abria-se como um livro vivo, sempre pronto a mostrar as pérolas de cultura que ciosamente ia acumulando e lhe aqueciam a alma sensível.

É longa a folha de serviços prestados à cultura da região e do país. Fica mais pobre a cultura quando um homem com estes méritos parte do mundo dos vivos. Bem merecia estar ainda entre nós quem, há pouco mais de um ano, prometia – ultrapassado já o batente dos oitenta – continuar “a contribuir para o prestígio da Academia” (referia-se à Academia Portuguesa de História, para a qual foi eleito membro em Junho de 2011). A ceifeira impiedosa não permitiu que nos desse a conhecer o muito que ainda tinha para legar. Escrever e registar sempre – pouco ou muito – era essa a sua divisa.

Em 2010, de forma algo premonitória, o Dr. Capão fala-nos do destino a dar ao “variadíssimo espólio” da sua biblioteca particular, que pacientemente foi construindo e considera “precioso”, por ter obedecido a “critérios muito próprios de selecção”. E deixa no ar a pergunta, num tom grave e que se adivinha angustiado: “Que vai ser de todo este papel, cheio de belíssimas lições, pleno de riquíssimos ensinamentos, quando o nosso sangue arrefecer, quando os nossos neurónios deixarem de trabalhar e nós passarmos desta vida para o Além que nos espera inexoravelmente?”(13).

Que eu saiba ninguém respondeu a tão tocante gemido cultural. Onde a resposta da Câmara Municipal do nosso concelho? Onde a de qualquer outra instituição com pretensões de divulgação cultural? Quem respondeu com afeto confiado ao seu apelo? Será que todo esse espólio, com eventuais manuscritos inéditos, vai perder a unidade essencial que o deve caraterizar e fragmentar-se nas mãos dos seus descendentes? Ou vai, por incúria nossa, ser depositado fora do concelho como aconteceu ao de padre Acúrcio Correia da Silva?

Mudaram os tempos e os hábitos. Cronos é poderoso e implacável, ao ponto de criar e devorar os próprios filhos. Mas o empenho de António Capão em preservar os valores do passado, por ver neles o cimento aglutinador do presente, foi decisivo para resistir ao processo de descaraterização de lugares e culturas ancestrais. A fidelidade a esses princípios prolongou-se na entrega radical aos trabalhos que produziu e nos deu a conhecer.

Ignoro se as pessoas da minha terra estão conscientes de que o Dr. António Capão foi até hoje – por tudo aquilo que publicou e pelas palestras e conferências que produziu – o seu mais genuíno representante cultural, o filho mais dotado que o ventre campestre e acentuadamente rural da Palhaça do seu tempo gerou até hoje. Se há quem considere excessivo este realce, que diga então: que outra figura da sua geração merece na Palhaça maior destaque? Quem, melhor do que ele, soube promover o diálogo entre tradição (transmissão, dádiva, herança recebida do passado) e modernidade (o que se acrescenta à herança recebida, o que criamos de novo, inovando e acrescentado)?

António Capão é um archote da cultura bairradina que não podemos deixar extinguir. Agora que a morte o obrigou a pagar-lhe o seu tributo, é imperativo que a marcha inexorável do tempo não cale a voz de um homem ouro de lei, cujo nome honrado a Palhaça, o concelho de Oliveira do Bairro e a região da Bairrada devem registar para todo o sempre. Não deixemos que uma hera de silêncio comece a enroscar-se dolorosamente em torno do seu nome.

[1] Armor Pires Mota, “Entrevista com António Capão”, Terra Verde – Suplemento mensal do Jornal da Bairrada, n.º 3, 05.07.1991.

[2] António Capão, “Memórias da Palhaça”, in Freguesia da Palhaça. Contribuição para a sua monografia. Publicação do Centro Paroquial da Palhaça, 1977, pp. 7-31.

[3] Idem, “A propedêutica infantil e o jogo do Bichoiro”, Boletim da ADERAV, n.º 5, 1981.

4] Idem, “”A família aldeã e a cultura infantil”, Boletim da ADERAV, n.º 23, 1984.

[5] O Democrata, 17.01.1925.

[6] António Tavares Simões Capão, “As ‘Janeiras’, as ‘Pastoras’ e os ‘Reis’”, in Aveiro e o seu Distrito, n.º 4, 1967, p. 60.

[7] Idália Sá Chaves, a propósito do livro ”Os Moinhos na Nossa Região”, Jornal da Bairrada, 13.09.1995, p. 10.

[8] Armor Pires Mota, “António Capão: Cultura Popular em Terras de Aveiro”, Jornal da Bairrada, 08.09.1993, p. 8.

[9] Carta de Foral de Oliveira do Bairro, 1991, p. 10.

[10] António Capão, “Avante com o progresso moral”, Jornal da Bairrada, n.º 39, 15.08.1952.

[11] Jornal da Bairrada, n.º 226, 02.01.1960.

[12] Armor Pires Mota, “Entrevista com António Capão”, Terra Verde – Suplemento mensal do Jornal da Bairrada, n.º 3, 05.07.1991.

[13] António Capão, “Livros Velhos”, Jornal da Bairrada, 29.07.2010, p.28.