1 – Há dias assim, raros, como o de hoje, em que de forma imprevista nos chega a casa um livro que não pedimos, mas que desejávamos. O livro é Os Futuristas Russos e falei dele no último texto que coloquei no blogue e disponibilizei no Facebook, onde desvendei as razões pelas quais não o adquiri em leilão. A prenda, de todo inesperada, que me deixou sem palavras, foi remetida por João Méndez Fernandes, alfarrabista de MANUSEADO. A sua área de negócio é precisamente a comercialização de livros manuseados, expressão bem mais feliz que o vulgar termo “usados”, que atribui aos livros o sentido de gastos, delidos pela corrosão do tempo, mercadoria sem interesse. No seu mural pode ler-se: “amamos o antigo e o manuseado, como se dessa forma prolongássemos no tempo a memória do seu primeiro manuseador”.

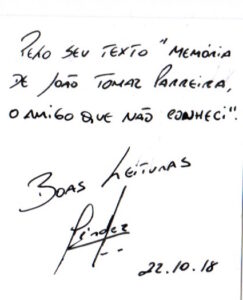

Em João Méndez Fernandes há consciência do que vale um livro, mesmo que já manuseado. E há princípios. Antes desta preciosa oferta – que para mim tem sobretudo valor de signo, mais que valor de uso – já eu tinha dado conta estar na presença de uma pessoa diferente, na forma como se relaciona com os seus potenciais clientes. Na verdade, não é vulgar encontrarmos nas redes sociais alfarrabistas ou vendedores de livros que passem recibo sem o pedirmos. Ora João Méndez Fernandes faz isso. E faz mais: dá a conhecer o dia da remessa dos livros e até acrescenta fotografia da encomenda. E mostra uma sensibilidade fora do comum, patente na generosidade da oferta que me fez, acompanhada de um cartão pessoal onde escreveu para quem nem sequer conhece pessoalmente: “Pelo seu texto Memória de João Tomaz Parreira, o amigo que não conheci. Boas leituras”. Ora isto quer dizer que João Méndez Fernandes, além de alfarrabista, procura ser um leitor atento de quem lhe compra livros. Leu esse meu texto, onde a dado passo manifesto interesse no livro Os Futuristas Russos e explicito as razões de o não ter licitado. Leu, interiorizou e ofereceu-mo, naquele verdadeiro sentido de partilha de quem dá – dando-se.

Em João Méndez Fernandes há consciência do que vale um livro, mesmo que já manuseado. E há princípios. Antes desta preciosa oferta – que para mim tem sobretudo valor de signo, mais que valor de uso – já eu tinha dado conta estar na presença de uma pessoa diferente, na forma como se relaciona com os seus potenciais clientes. Na verdade, não é vulgar encontrarmos nas redes sociais alfarrabistas ou vendedores de livros que passem recibo sem o pedirmos. Ora João Méndez Fernandes faz isso. E faz mais: dá a conhecer o dia da remessa dos livros e até acrescenta fotografia da encomenda. E mostra uma sensibilidade fora do comum, patente na generosidade da oferta que me fez, acompanhada de um cartão pessoal onde escreveu para quem nem sequer conhece pessoalmente: “Pelo seu texto Memória de João Tomaz Parreira, o amigo que não conheci. Boas leituras”. Ora isto quer dizer que João Méndez Fernandes, além de alfarrabista, procura ser um leitor atento de quem lhe compra livros. Leu esse meu texto, onde a dado passo manifesto interesse no livro Os Futuristas Russos e explicito as razões de o não ter licitado. Leu, interiorizou e ofereceu-mo, naquele verdadeiro sentido de partilha de quem dá – dando-se.

Registo com agrado este gesto tão revelador de desprendimento material e nobreza de carácter. Gesto raro de encontrar nesta selva digital onde as fraudes são mais que muitas. Há quem diga haver por aí licitantes fantasmas, uma espécie de lebres que apenas servem para fazer aumentar o preço dos livros; e há quem afirme ser possível licitar pelo preço mais elevado, proceder à transferência do valor do livro e acabar por não o receber porque, entretanto, um telefonema de última hora ou uma mensagem privada o desviaram da rota com a proposta de um valor mais elevado. O dinheiro adiantado até pode ser devolvido, mas fica a pairar a fraude no processo de licitação.

Com MANUSEADO estamos nos antípodas deste procedimento. Há uma relação humanizada com o cliente. Serviço de cinco estrelas. Há rapidez no envio, livros em excelente estado, uma boa relação preço-qualidade (livros a preço justo) e uma impecável apresentação das encomendas. Há uma página honrada, responsabilidade e simpatia. Recomendo vivamente, mesmo correndo o risco de doravante esgrimir argumentos com um rol de licitantes bem mais alargado.

2 – O fenómeno livreiro é por demais conhecido: há cada vez mais livrarias a fechar portas. Umas porque têm cada vez menos clientes. Outras porque não aguentam a subida em flecha do preço das rendas, em resultado da pressão do turismo. Outras ainda, apanhadas no vórtice de uma concentração crescente e na concorrência desleal dos grandes grupos editoriais. Como a água que é estancada num lado e irrompe por outros, também hoje há livros a irromper por todos os lados, à venda nos locais mais improváveis. Além das livrarias, podemos comprá-los nas feiras do livro e nas feiras de antiguidades, nas estações de caminho de ferro e nos supermercados, nos correios, nos quiosques de venda de jornais (onde rivalizam com colecções de copos e faqueiros) e nas redes sociais. Noutros tempos, para mostrar a efemeridade das notícias de imprensa, dizia-se que elas morriam no momento em que eram publicadas. As folhas de jornal serviam para embrulhar peixe. Hoje, “embrulham” colecções de livros.

Falta-nos um livro da colecção e temos que o conseguir a qualquer preço. Pouco interessa saber quem é o autor, ou qual o tema central da obra. Importante é ter a colecção completa. Uns metros de estante sempre dão mais lustro à biblioteca caseira. Quem compra “tem a convicção de que alguém selecionou o melhor para ele. Daí que, se lhe falta o número 7, vai a correr adquiri-lo, mesmo que não saiba mais do que isto: é o 7 que me falta”.[1]

Uns não compram livros, com a alegação de que está tudo na Internet. Desvalorizam o livro impresso, as coisas físicas e palpáveis, preferindo o que circula no éter, que é bem mais perecível do que se imagina. Na verdade, de tudo aquilo que se guarda ou arquiva, “não é a mesma coisa o analógico e o digital, o real e o virtual (…). As ameaças à memória, a destruição acelerada dos sinais físicos (…) a pseudomodernidade que reduz tudo o que existe ao que está acessível a um motor de busca são uma praga dos nossos dias”. [2]

Quanto aos que compram livros, às vezes de forma compulsiva, e revestem as paredes de casa com eles, não é garantido que os leiam. Pelo menos não os lêem todos, embora daí não venha mal ao mundo. Importante é não apenas lê-los, mas conviver com eles, saber que está ali o gosto da novidade, o fascínio das ideias escondidas. É também esse o espírito do colecionador: o prazer de folhear, de encontrar uma frase que sublinha ou anota, de apreciar os cuidados postos na edição, de ler o índice, de lhe sentir o cheiro, o fascínio pelo objecto físico, coisa diferente daquilo que é o prazer de ler. Como dizia o Padre António Vieira, o livro é um mudo que fala, um surdo que responde, um cego que guia, um morto que vive. De certo modo, os livros que temos connosco – os comprados e os oferecidos – dão de nós um retrato, uma autobiografia, mesmo que algo distorcida, do que também somos, porque sem o gosto da leitura dificilmente se forma um pensamento crítico.

A esse propósito, vale a pena recordar o que disse Umberto Eco: “há por aí muita gente estúpida que quando entra no meu apartamento exclama: Oh, tantos livros! Leu-os todos?” Pergunta a que o que o autor de O Nome da Rosa responde: “Há três respostas. A primeira é: Li muitos mais. A segunda é: Não li nenhum, senão porque os guardaria? E a terceira é: Não, mas tenho de os ler na próxima semana. Uma biblioteca não é um repositório dos livros que já lemos. É também o lugar onde guardamos os livros que iremos ler.[3]

Eis como ler pode ser uma outra forma de subir na vida, num tempo em que o capitalismo transforma a cultura em comércio e só parece ter valor aquilo que é convertível em dinheiro.

[1] Eduardo Prado Coelho, “Os Brindes”, Público, 23.02.2004.

[2] José Pacheco Pereira, “Para que é preciso guardar esse papel? Está tudo na Internet… Não. Não está e não é a mesma coisa”, Público, 20.01.208.

[3] Luciana Leiderfarb, “Umberto Eco. O regresso do grande conspirador” [entrevista], Revista do Expresso, edição 2216, 18.04.2015, p. 28.