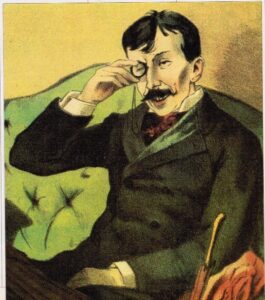

A possível trasladação dos restos mortais de Eça de Queirós para o Panteão continua a gerar polémica. Há posições para todos os gostos e nem a família se entende. Uns querem vê-lo no Panteão, porque julgam ser a melhor forma de perpetuar o nome do escritor. Outros preferem, após ter repousado no Alto de S. João, que continue onde se encontra desde 1989: no cemitério da freguesia de Santa Cruz do Douro (Baião), perto de Tormes, a quinta que podemos encontrar em A Cidade e as Serras.

A possível trasladação dos restos mortais de Eça de Queirós para o Panteão continua a gerar polémica. Há posições para todos os gostos e nem a família se entende. Uns querem vê-lo no Panteão, porque julgam ser a melhor forma de perpetuar o nome do escritor. Outros preferem, após ter repousado no Alto de S. João, que continue onde se encontra desde 1989: no cemitério da freguesia de Santa Cruz do Douro (Baião), perto de Tormes, a quinta que podemos encontrar em A Cidade e as Serras.

Talvez Eça tivesse preferido – ousamos dizê-lo – ficar onde está, ou mesmo descansar junto do avô, perto de Aveiro, onde mergulham as raízes dos seus antepassados. É certo que as gentes de Aveiro assistiram à trasladação dos restos mortais de Lisboa para Santa Cruz do Douro com a apatia do costume e sem um estremecimento de alma, como se o grande escritor nada tivesse a ver com a cidade dos canais e esta nada devesse a esse passado. Certo, também, é que o solar de Verdemilho onde Eça viveu na infância não foi preservado. Em vez de ser acolhido e protegido no regaço do poder municipal, cedeu de forma inglória ao camartelo, para dar lugar, na altura… a um armazém de botijas de gás! Um verdadeiro gaseamento da memória e da cultura, apetece dizer. A propriedade onde o solar estava implantado era a chamada quinta da Torre. Curiosamente, num estudo em que se debruça sobre as raízes do escritor, Jorge Campos Henriques conclui que o solar é A Ilustre Casa de Ramires, anotando que Eça deu ao solar de Gonçalo Ramires o mesmo nome da quinta dos avós: A Torre.

A apatia geral dos aveirenses apenas seria quebrada em 1949, quando uma comissão constituída por Acácio Rosa, Alberto Souto e António Lebre resolveu homenageá-lo em Verdemilho, quatro anos depois do centenário do nascimento. Apetece dizer que os aveirenses de gema e os que começaram a comer os ovos moles em idades mais avançadas talvez não mereçam a afeição que Eça lhes dedicou e que de algum modo nos comove, nesta prosa endereçada a Oliveira Martins:

“Filho de Aveiro, educado na Costa Nova, quase peixe da Ria, eu não preciso que mandem ao meu encontro caleches e barcaças. Eu sei ir por meu próprio pé ao velho e conhecido palheiro do José Estêvão.”

Na verdade, entre os 3 e os 10 anos e sem beneficiar dos carinhos maternos, Eça terá vivido no solar de Verdemilho os melhores tempos da sua infância. Na companhia do avô José Joaquim de Queirós e do criado Mateus – que o conselheiro liberal trouxera do Brasil – sentado nos seus joelhos a ouvir as aventuras de João de Calais. Não admira que mais tarde tenha manifestado o desejo de ser sepultado em terras de Aveiro, a fazer fé na sua viúva, que em carta de 17 de Dezembro de 1932 escreveu a Luís de Magalhães, filho do tribuno José Estevão e grande amigo da família Queirós, admitindo a possibilidade de transladar os restos mortais para Aradas (Aveiro):

“Eu desejava muito reunir o meu marido e o meu filho, foi o que me fez pensar no jazigo já existente ao pé de Verdemilho (…)”. Em carta de 15 de Agosto de 1933, Luís Magalhães escreve: “V. Exa. é que nos podia dar o prazer de ir passar uns dias à Costa Nova (…). Seria ocasião para irmos a Verdemilho e resolver-se, no próprio local, aquele assunto que tanto a preocupa”.

O próprio local de nascimento do escritor tem gerado polémica e continua envolto em mistério. Póvoa do Varzim? Vila do Conde? Pedro Calheiros, professor da Universidade de Aveiro, referiu em entrevista ao Público que o autor de Os Maias “pode, de facto, ter nascido em casa do avô paterno, em Verdemilho”. E acrescenta: “Há bastantes razões para duvidar da tese sobre o nascimento de Eça de Queirós que a Póvoa de Varzim conseguiu impor, em concorrência muito séria com Vila do Conde, onde o escritor foi baptizado”. Esta teoria é explicada com detalhe no “Suplemento ao Dicionário de Eça de Queirós”, coordenado por A. Campos Matos (Editorial Caminho).

O principal argumento a favor de Verdemilho é precisamente o excerto acima transcrito da carta de Eça de Queirós a Oliveira Martins, que Pedro Calheiros considera uma declaração de amor à “terra natal”, acrescentando também que Aveiro é o lugar de nascimento declarado na certidão de óbito do escritor: “É como se tivesse havido a vontade de repor a verdade [na certidão de óbito], numa situação de descontrolo emocional ou numa altura em que já não havia uma necessidade tão grande de fazer concordar os documentos oficiais com aquele que servia de termo de partida e de comparação, o assento de baptismo”. De facto, como explicar, aquando do falecimento do escritor, que de Paris se informe Portugal que ele seria enterrado em Aveiro? Dificilmente isso seria possível se a questão não tivesse sido ventilada antes e merecido a sua concordância.

O principal argumento a favor de Verdemilho é precisamente o excerto acima transcrito da carta de Eça de Queirós a Oliveira Martins, que Pedro Calheiros considera uma declaração de amor à “terra natal”, acrescentando também que Aveiro é o lugar de nascimento declarado na certidão de óbito do escritor: “É como se tivesse havido a vontade de repor a verdade [na certidão de óbito], numa situação de descontrolo emocional ou numa altura em que já não havia uma necessidade tão grande de fazer concordar os documentos oficiais com aquele que servia de termo de partida e de comparação, o assento de baptismo”. De facto, como explicar, aquando do falecimento do escritor, que de Paris se informe Portugal que ele seria enterrado em Aveiro? Dificilmente isso seria possível se a questão não tivesse sido ventilada antes e merecido a sua concordância.

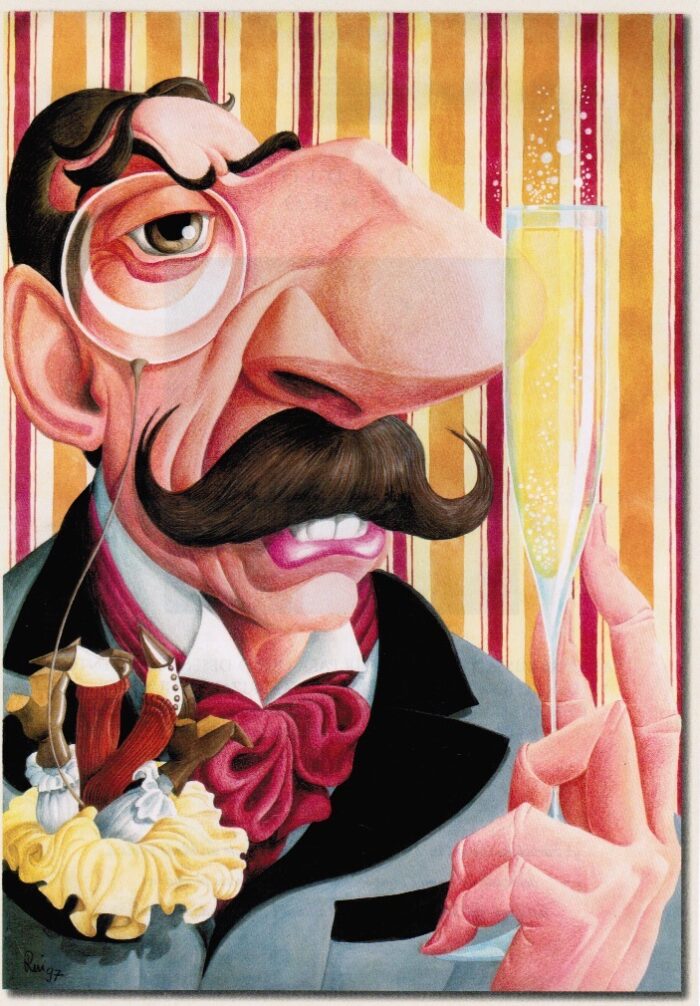

Como escreveu Eugénio Lisboa, o Panteão de um escritor são os seus leitores: “Eça está, há muito e para sempre, no seu feliz Panteão: os leitores que o admiram e, na sua afiada e inovadora língua, se banham. Uma das grandes forças da visão e da estilística de Eça foi sempre uma elegante e nobre distanciação da pompa, que considerava cómica e apenas bom material para uma desenfastiada chacota.”

Ironia das ironias: Os Maias (não vá algum aluno perguntar ao professor o que é o incesto…) e A Ilustre Casa de Ramires deixaram de ser leitura obrigatória no ensino secundário, apesar de Eça de Queirós ter por aí estátuas, nome de ruas e de prémios (e não sei se de escolas e bibliotecas). O retrato que fez da segunda metade do século XIX – como Camilo fez da primeira – deixou de ser uma narrativa legítima, como se nada tivesse a ver connosco. E assim se privam as novas gerações das tiradas do teatral e poseur Tomás de Alencar e do demagogo e incoerente João da Ega, neste Portugal onde floresce cada vez mais a sabedoria balofa de Acácios e Gouvarinhos.

Não é preciso ser um profundo conhecedor da obra queirosiana para intuir que a decisão de transferir os restos mortais do escritor para o Panteão talvez não merecesse o seu consentimento. A contundente ironia queirosiana – uma estética da ironia lhe chamou Mário Sacramento – sempre se abateu e demoliu em farpas tudo o que era artifício, demagogia política, pompa e circunstância de uma certa burguesia da decadente sociedade oitocentista.

Deixem-se de argumentos baseados na pretensa “superioridade intelectual” para impor pontos de vista, de guerras estéreis entre a cidade e o campo, a capital e a província. Deixem que cada um pense pela sua cabeça. Deixem as ossadas do Eça em paz. Ao arrepio de opções diferentes e não menos legítimas, penso que estão bem onde estão, mais perto da placidez rural e dos ares do campo. Longe da pompa citadina e da vacuidade que a sua ironia sempre fustigou. Mais perto, também, do frango alourado com arroz de favas, prato incontornável da gastronomia do Marão.

Deixem-se de argumentos baseados na pretensa “superioridade intelectual” para impor pontos de vista, de guerras estéreis entre a cidade e o campo, a capital e a província. Deixem que cada um pense pela sua cabeça. Deixem as ossadas do Eça em paz. Ao arrepio de opções diferentes e não menos legítimas, penso que estão bem onde estão, mais perto da placidez rural e dos ares do campo. Longe da pompa citadina e da vacuidade que a sua ironia sempre fustigou. Mais perto, também, do frango alourado com arroz de favas, prato incontornável da gastronomia do Marão.

Eça de Queirós continuará a ser um nome maior das letras portuguesas. No Panteão Nacional ou fora dele.

Consultas:

Eça de Queirós, Correspondência, Lello & Irmão Editores, Porto, 1978.

Eugénio Lisboa, “O Panteão de um escritor são os seus leitores” https://dererummundi.blogspot.com/2023/09/o-panteao-de-um-escritor-sao-os-seus.htm

Jorge Campos Henriques, Eça em Aveiro. Raízes e outras histórias. Edição da Câmara Municipal de Aveiro, 2001.

Jornal de Letras, Artes e Ideias, n.º 1382, 20.09 a 03.10.2023

Litoral (semanário de Aveiro), n.ºs 1549, 1576 e 2013.

Pedro Calheiros, “Verdemilho, Berço de Eça?”, in folhas – letras & outros ofícios, n.º 7.

Público (edição de 17 de Fevereiro de 2001), p. 46.

Vértice, n.º 76, Dezembro 1949.