“Não Antero meu santo não me mato.

Antes me zango até ficar um cacto.

Quem me tocar (maldito!) que se pique”

(Epístola aos Iamitas)

“Só se defende fanaticamente aquilo de que se duvida”.

(O Armistício)

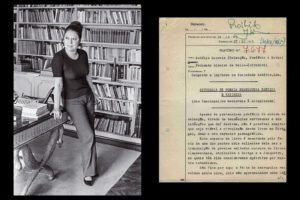

Natália Correia (NC) nasceu na ilha açoriana de S. Miguel a 13 de Setembro de 1923. A sua voz calou-se 69 anos depois, cansada de combater as trevas do provincianismo e de muito sondar os domínios do sagrado. Ficcionista, poetisa, editora, deputada, dramaturga, ensaísta e “às vezes fêmea, às vezes monja”. Divulgou poesia no mítico Botequim, junto ao miradouro da Graça, um dos últimos redutos das tertúlias de Lisboa, ponto de encontro de políticos e jornalistas, artistas e escritores, amantes da madrugada. Entre o tinir dos copos e as notas do piano, o Botequim era o regaço onde a anfitriã de boquilha e gesto largo acolhia e promovia debates, exposições, concertos, ceias poéticas, lançamentos de livros.

Na intervenção política – que acreditava ser uma “obrigação dos poetas” – procurou imprimir uma feição vincadamente cultural. Ao contrário dos que gostam de planar nas nuvens e costumam tropeçar e cair de borco na realidade, ela tanto vivia imersa num mundo imaginário como se movimentava no da razão. Em harmonia e dissonância, desafiando deuses e humanos. Como gostava de lembrar, “a minha causa é combater a extinção das causas”. Um combate com língua de fogo e cóleras sagradas contra a obediência civil da manada: “Político nocturno é personagem que não vislumbro; porque o nocturno é uma situação lunar da alma que a abre ao sonho e os políticos são a brigada anti-sonho” (…). Pode dar-se o caso de vermos por aí, na noite, indivíduos da classe política não ainda hospedados nos graus supremos do poder (…). Conheci muitos desta casta que até recitavam o Fernando Pessoa às 3 da manhã, hora em que agora ressonam, no leito de uma glória enganadora. Paz às suas almas”.

Na intervenção política – que acreditava ser uma “obrigação dos poetas” – procurou imprimir uma feição vincadamente cultural. Ao contrário dos que gostam de planar nas nuvens e costumam tropeçar e cair de borco na realidade, ela tanto vivia imersa num mundo imaginário como se movimentava no da razão. Em harmonia e dissonância, desafiando deuses e humanos. Como gostava de lembrar, “a minha causa é combater a extinção das causas”. Um combate com língua de fogo e cóleras sagradas contra a obediência civil da manada: “Político nocturno é personagem que não vislumbro; porque o nocturno é uma situação lunar da alma que a abre ao sonho e os políticos são a brigada anti-sonho” (…). Pode dar-se o caso de vermos por aí, na noite, indivíduos da classe política não ainda hospedados nos graus supremos do poder (…). Conheci muitos desta casta que até recitavam o Fernando Pessoa às 3 da manhã, hora em que agora ressonam, no leito de uma glória enganadora. Paz às suas almas”.

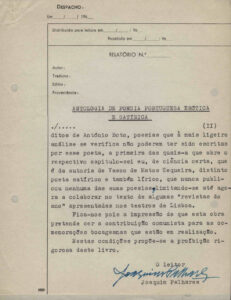

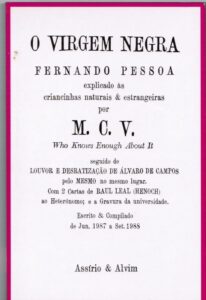

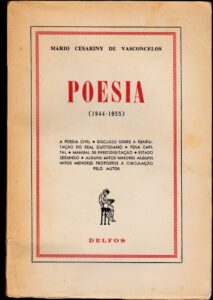

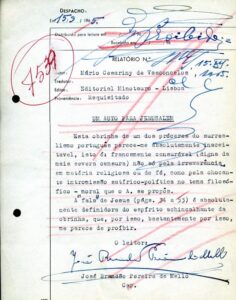

Se a coerência tem um preço, a poetisa pagou-lhe o tributo ao ver-se censurada durante o Estado Novo e depois da revolução de Abril de 1974. Já tinha livros de poesia e de teatro proibidos quando foi editada, nos anos 60, a Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica. Uma obra que provocou escândalo, por conter textos de “carácter pornográfico” (segundo o veredicto oficial) e por essa escolha recair numa mulher cujo desassombro ajudava a derrubar os interditos sexistas da época. A obra seria apreendida pela PIDE, retirada do mercado e os responsáveis julgados em Tribunal Plenário. Ficou célebre o violento poema “A Defesa do Poeta”, saído da pena de NC, para ser lido durante o julgamento, que termina com estes versos “Sou uma impudência a mesa posta / de um verso onde o possa escrever / ó subalimentados do sonho / a poesia é para comer”.

Se a coerência tem um preço, a poetisa pagou-lhe o tributo ao ver-se censurada durante o Estado Novo e depois da revolução de Abril de 1974. Já tinha livros de poesia e de teatro proibidos quando foi editada, nos anos 60, a Antologia de Poesia Portuguesa Erótica e Satírica. Uma obra que provocou escândalo, por conter textos de “carácter pornográfico” (segundo o veredicto oficial) e por essa escolha recair numa mulher cujo desassombro ajudava a derrubar os interditos sexistas da época. A obra seria apreendida pela PIDE, retirada do mercado e os responsáveis julgados em Tribunal Plenário. Ficou célebre o violento poema “A Defesa do Poeta”, saído da pena de NC, para ser lido durante o julgamento, que termina com estes versos “Sou uma impudência a mesa posta / de um verso onde o possa escrever / ó subalimentados do sonho / a poesia é para comer”.

Nem mesmo os ventos de mudança trazidos pela revolução de Abril a livraram da fúria censória. Começou por ser afastada do jornal A Capital, que lhe colou o rótulo de “direitista”. Em 1976 criou o suplemento de O Século, que também foi censurado. Em 1980 aconteceu a proibição da peça Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente. Responsável pela proibição: Vasco Pulido Valente, à data secretário de Estado da Cultura. A fúria de NC não deixou de apontar o dedo acusador àquele “que tem asco no nome”. E acabaria também censurada pelo partido em que militou. Impaciente com qualquer tipo de menoridade dos seus pares – chegou a classificar alguns de “vampiros de Sá Carneiro” – recusou hipotecar ou trocar a coerência pela disciplina partidária. Nunca desarmou, também, na luta pela crescente qualidade do Parlamento, que via indissociável da intervenção das mulheres na vida política, num país que sempre as educou para aceitarem, com resignação, ser representadas por homens.

Nem mesmo os ventos de mudança trazidos pela revolução de Abril a livraram da fúria censória. Começou por ser afastada do jornal A Capital, que lhe colou o rótulo de “direitista”. Em 1976 criou o suplemento de O Século, que também foi censurado. Em 1980 aconteceu a proibição da peça Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente. Responsável pela proibição: Vasco Pulido Valente, à data secretário de Estado da Cultura. A fúria de NC não deixou de apontar o dedo acusador àquele “que tem asco no nome”. E acabaria também censurada pelo partido em que militou. Impaciente com qualquer tipo de menoridade dos seus pares – chegou a classificar alguns de “vampiros de Sá Carneiro” – recusou hipotecar ou trocar a coerência pela disciplina partidária. Nunca desarmou, também, na luta pela crescente qualidade do Parlamento, que via indissociável da intervenção das mulheres na vida política, num país que sempre as educou para aceitarem, com resignação, ser representadas por homens.

Ano de 1982. A Assembleia da República debatia a despenalização do aborto. O deputado João Morgado proclamou: “O acto sexual é para ter filhos”. A musa da provocação não se conteve e, pouco tempo depois, distribuía nos corredores um poema de escárnio contra as barreiras morais e religiosas.

O Coito do Morgado

Já que o coito – diz Morgado –

tem como fim cristalino,

preciso e imaculado

fazer menina ou menino;

e cada vez que o varão

sexual petisco manduca,

temos na procriação

prova de que houve truca-truca.

Sendo pai só de um rebento,

lógica é a conclusão

de que o viril instrumento

só usou – parca ração! –

uma vez. E se a função

faz o órgão – diz o ditado –

consumada essa excepção,

ficou capado o Morgado.

Em O Armistício, escreve: “Não jurarei que qualquer deus exista. Só sei que é grosseiro viver sem deuses”. Talvez porque lhe corria nas veias um fogo secreto, invoca os anjos, os deuses e as fadas. Manuel Alegre disse habitar nela “aquele duende de que fala Lorca, o duende que ama a tentação do poço” (a luta de um poeta não é com o anjo que guia, nem com a musa que inspira, mas com o duende que ama a tentação do poço: um duende que fere e que é preciso enfrentar, na busca incessante de perfeição da obra poética). Curioso é que também acredite “na ocupação do mundo pelas rosas”. Rosas de esperança contra a submissão que avilta, a indiferença que paralisa, o silêncio que compromete.

CREDO

Creio nos anjos que andam pelo mundo,

Creio na deusa com olhos de diamantes,

Creio em amores lunares com piano ao fundo,

Creio nas lendas, nas fadas, nos atlantes;

Creio num engenho que falta mais fecundo

De harmonizar as partes dissonantes,

Creio que tudo é eterno num segundo,

Creio num céu futuro que houve dantes,

Creio nos deuses de um astral mais puro,

Na flor humilde que se encosta ao muro,

Creio na carne que enfeitiça o além,

Creio no incrível, nas coisas assombrosas,

Na ocupação do mundo pelas rosas,

Creio que o amor tem asas de ouro. Ámen.

A poesia de NC continua a ser, para citar o título de um livro de Alberto Pimenta, a magia que tira os pecados do mundo. Foi esse rasto de beleza que nos legou e que vai perdurar por muito tempo. “A queixa das almas jovens censuradas” continuará a ser escutada enquanto alguém acreditar “num céu futuro que houve dantes”.

A autora de Sonetos Românticos é muito maior do que as histórias que sobre ela se contam, talvez por irradiar um brilho que nem todos conseguiam suportar. Ela era o elogio da noite, da boémia e dos amores. Misto de sibila e feiticeira, livre e insubmissa, prestou relevantes serviços à causa da cultura e da liberdade em Portugal. Foi, no dizer de Torcato Sepúlveda, “um meteoro que atravessou o céu negro da cultura portuguesa do século XX”.

A autora de Sonetos Românticos é muito maior do que as histórias que sobre ela se contam, talvez por irradiar um brilho que nem todos conseguiam suportar. Ela era o elogio da noite, da boémia e dos amores. Misto de sibila e feiticeira, livre e insubmissa, prestou relevantes serviços à causa da cultura e da liberdade em Portugal. Foi, no dizer de Torcato Sepúlveda, “um meteoro que atravessou o céu negro da cultura portuguesa do século XX”.

(texto publicado em NERVO/19 – colectivo de poesia, Setembro-Dezembro 2023)

Consultas:

Fernando Dacosta, O Botequim da Liberdade, Casa das Letras, 2013.

Filipa Martins, O Dever de Deslumbrar, Contraponto, Março 2023.

Manuel Alegre, “Natália, ou a Feiticeita Cotovia”, Uma Outra Memória, D. Quixote, 2016.

Natália Correia, Epístola aos Iamitas, D. Quixote, 1976.

Idem, A Noite e os Políticos”, O Jornal, 03.02.1984.

Idem, O Armistício, Publicações D. Quixote, 1985.

Nuno Costa Santos, “Há 50 anos a indecência de Natália Correia libertou-nos”.

Observador, 28.12.2016.

Torcato Sepúlveda, “A deusa e os homens”, Público, 17.03.1993.

Contra os que dobram a cerviz à curvatura de interesses que nada têm a ver com a cultura e a transformam em comércio e mercadoria, é preciso encontrar formas de resistir. Contra este mundo lúgubre e sem generosidade, alguém tem de engendrar um “golpe de asa” que salve a Poetria da extinção.

Contra os que dobram a cerviz à curvatura de interesses que nada têm a ver com a cultura e a transformam em comércio e mercadoria, é preciso encontrar formas de resistir. Contra este mundo lúgubre e sem generosidade, alguém tem de engendrar um “golpe de asa” que salve a Poetria da extinção.