Era uma vez um escorpião, de nome Marcelo, e uma rã chamada Balsemão. O escorpião pediu à rã para o ajudar a atravessar com segurança o rio da política. A rã, desconfiada, perguntou:

Era uma vez um escorpião, de nome Marcelo, e uma rã chamada Balsemão. O escorpião pediu à rã para o ajudar a atravessar com segurança o rio da política. A rã, desconfiada, perguntou:

– Mas como é que eu sei que não me vais picar a meio do rio?

Responde o escorpião:

– Não tens quer ter medo, se te morder vamos os dois ao fundo.

Convencido da bondade do escorpião, a rã aceitou carregá-lo até à outra margem da política. A meio do rio, o escorpião – como era de prever – não resistiu a picar a rã. Incrédula, esta fitou-o e ele limitou-se a responder:

– Desculpa, está-me na massa do sangue, faz parte da minha natureza.

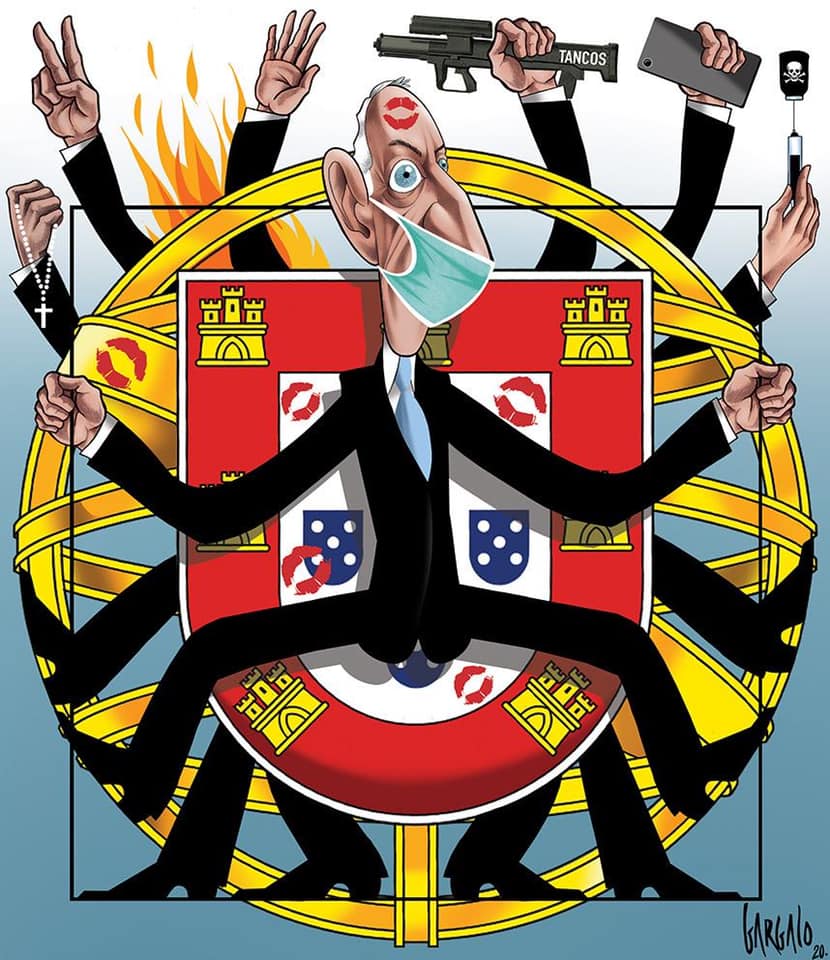

Ao contrário do que acontece na fábula, nesta história pouco exemplar nenhum dos dois morreu afogado. A rã, a quem um dia o escorpião chamou lelé da cuca – tornou-se o todo-poderoso patrão dos media em Portugal e o venenoso escorpião traidor, como lhe chamou a rã, conseguiu chegar a Presidente da República.

O escorpião não deixou de marcar presença na recente homenagem prestada à rã lelé da cuca. Num exercício do mais puro contorcionismo político, em vez de voltar a ferrá-la com o seu veneno, resolveu tão só picar o ponto, embora não tenha assistido à cerimónia.

Uma rã pode desempenhar múltiplas tarefas. Se, por exemplo, faz cópias, podemos chamar-lhe… a rã que xerox! (Mia Couto, “Cronicando”, p. 130). Se, mesmo lelé da cuca, consegue escrever as suas memórias, podemos encontrar aí coisas engraçadas. Quando o escorpião traidor é chamado para integrar o governo da rã – uma forma airosa desta se livrar de novas ferroadas no semanário espesso – os amigos mais fiéis não deixam de a avisar: “Estás a aproximar-te do escorpião da fábula, e tu serás a rã”.

O escorpião é um aracnídeo venenoso que se esconde debaixo das pedras e que em algumas regiões de Portugal é conhecido por lacrau. Para se perceber melhor o que é um verdadeiro escorpião ou lacrau da política – e na esperança de que os meus amigos não venham a ser picados por nenhum deles – aqui fica o retrato de corpo inteiro do lacrau político, em excertos dum texto delicioso que tem precisamente por título “Os Lacraus”, da autoria de Frederico de Moura e publicado no semanário aveirense Litoral, de 10.10.1980:

“Macia, gelatinosa, de palavras mansas, hesitantes e entrecortadas, existe aí uma casta de sujeitos que, cumprimentando suavemente à direita e à esquerda, metendo surdina nas palavras e tornando bambos os gestos, procura metodicamente uma lura no chão ou a penumbra projectada por uma pedra do caminho para espreitar, de olho esgazeado, o momento oportuno para erguer a cauda, usar do esporão e inocular a peçonha.

Inimigos jurados das atitudes claras e frontais e da lealdade de processos, não contestam opiniões de cara levantada, não se pronunciam nas controvérsias e, pastosamente, alojam-se como bichos-da-seda, moles, sinuosos, frios, atentos a uma nesga de pele onde possam injectar o veneno.

Todos nós os encontramos no caminho, mas só damos conta deles quando a ferroada imprevista nos vem alertar que há escorpiões na vereda que pisamos.

Tipos inferiores, cadinhos de rancores recalcados, superam as inferioridades encapotados em sombras coniventes e são, frequentemente, usados por sujeitos sem escrúpulos, vocacionados para atirar a pedra e esconder a mão.

Estes lacraus têm o dom da ubiquidade (..). Respiram da mesma forma a metana dos pântanos e o incenso das sacristias e entram com o mesmo à-vontade pelas portas escancaradas da hospitalidade mais leal e insinuam-se pelas frinchas dos subterrâneos donde, aproveitando a moleza da sua constituição, lançam, para fora, pseudópodes empeçonhados (…).

Estes lacraus têm o dom da ubiquidade (..). Respiram da mesma forma a metana dos pântanos e o incenso das sacristias e entram com o mesmo à-vontade pelas portas escancaradas da hospitalidade mais leal e insinuam-se pelas frinchas dos subterrâneos donde, aproveitando a moleza da sua constituição, lançam, para fora, pseudópodes empeçonhados (…).

Cristo, quando por cá andou, topou-os em profusão nos caminhos duros que percorreu (…). Para essa fauna só é lícito usar um argumento, e esse localiza-se na sola da bota capaz de lhe esmagar a compleição gelatinosa nas luras em que se lhe processam as metamorfoses que lhe garantem o polimorfismo e lhe permitem surgir, em todas as contingências ideológicas e em todos os caminhos políticos, a poluir a letra de forma, a sugar o suor honrado dos tipógrafos e, até, a sujar a oratória das tribunas quando a fala lhes é correntia e há dez réis de massa cinzenta que, ao menos, lhe permita alinhar meia dúzia de palavras (…).

Por isso é que mandei pôr meias solas bem grossas nas botas para esmagar os que puder da ninhada dos que, no nosso tempo, pululam à nossa roda.

Não trago, como é evidente, nenhuma cabacinha de antídoto presa à cintura, mas, ao menos, sempre deixo o aviso de que… há lacraus no caminho.”

Ao contrário das Memórias de Adriano, em que Marguerite Yourcenar se afundou em séculos de um tempo morto para nos dar a conhecer um imperador que por vezes agia de forma brutal, estas “Memórias” de Francisco Pinto Balsemão remexem no baú de histórias e acontecimentos que ajudaram a definir a história política portuguesa do último meio século. Aqui não há brutalidade impune, apenas alguns ajustes de contas com um passado ainda presente na memória de muitos.

Ainda não li, nem sequer comprei o livro. Mas, a avaliar pela amostra do que se vai escrevendo sobre ele, é bem capaz de nos dar a ver até que ponto a suposta grandeza (ou pequenez) de certas personagens se harmoniza (ou não) com a grandeza (ou a pequenez) que outros homens vêm nelas, porque nada é definitivo na análise de uma época, de um acontecimento, de uma vida.

Temos hoje empresas de sondagens que se mostram mais falíveis que as pitonisas, adivinhos e oráculos da mitologia antiga. Assim acertassem nelas com a mesma precisão com que Tirésias, o profeta cego, acertou ao predizer que Édipo assumiria o trono de Tebas e tomaria a mão de Jocasta.

Temos hoje empresas de sondagens que se mostram mais falíveis que as pitonisas, adivinhos e oráculos da mitologia antiga. Assim acertassem nelas com a mesma precisão com que Tirésias, o profeta cego, acertou ao predizer que Édipo assumiria o trono de Tebas e tomaria a mão de Jocasta. Eis as perguntas de quem duvida, por estar sinceramente convencido que o caminho de resgate passa pela interrogação em busca de possíveis certezas e não de mitos. De duas uma: ou os portugueses são exímios na arte de dissimulação do voto, sempre que questionados em quem tencionam votar; ou, hipótese também a ter em conta, há incompetência manifesta na forma como os responsáveis pelas sondagens seleccionam os eleitores de uma amostra que se pretende fiável e representativa.

Eis as perguntas de quem duvida, por estar sinceramente convencido que o caminho de resgate passa pela interrogação em busca de possíveis certezas e não de mitos. De duas uma: ou os portugueses são exímios na arte de dissimulação do voto, sempre que questionados em quem tencionam votar; ou, hipótese também a ter em conta, há incompetência manifesta na forma como os responsáveis pelas sondagens seleccionam os eleitores de uma amostra que se pretende fiável e representativa.

Cansado, muito cansado. Das personagens grotescas. Da falta de vergonha. Do riso alarve do comendador, que ao rir-se de nós e para nós parece ultrapassar em estupidez todos os outros animais. Duas vezes condecorado por outros tantos Presidentes, como se mandassem bilhetes de pêsames a um regime decadente e do qual a tão propalada ética republicana parece cada vez mais arredada.

Cansado, muito cansado. Das personagens grotescas. Da falta de vergonha. Do riso alarve do comendador, que ao rir-se de nós e para nós parece ultrapassar em estupidez todos os outros animais. Duas vezes condecorado por outros tantos Presidentes, como se mandassem bilhetes de pêsames a um regime decadente e do qual a tão propalada ética republicana parece cada vez mais arredada.