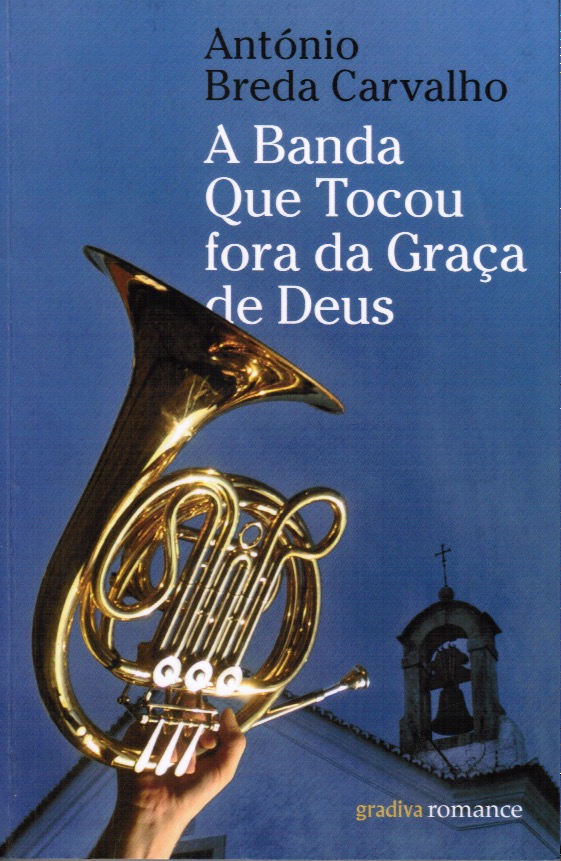

Ao completar trinta anos de vida literária (1989-2019) António Breda Carvalho brinda-nos com um novo romance. O livro foi apresentado por Pedro Calheiros, professor da Unversidade de Aveiro, no dia 7 de Dezembro de 2019, no salão nobre da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Apesar de ser sábado, escassa assistência para uma obra que recria e ficciona acontecimentos vividos no Troviscal, freguesia do concelho de Oliveira do Bairro, distrito de Aveiro, com abundantes referências a personalidades que se destacaram na região da Bairrada no primeiro quartel do século XX. Descontados os elementos que presidiam à mesa e respectivos familiares, estariam na sala entre dez a quinze pessoas. Dá que pensar, sobretudo quando, por essa altura, um relatório Pisa nos alertava que há hoje mais jovens a ler só por obrigação e a considerar a leitura uma perda de tempo.

Com colaboração diversa na imprensa regional, bem se tem esforçado o autor, ao longo dos anos, para nos mostrar a importância da leitura: já em 1997 Breda Carvalho denota preocupação com o índice de leitura dos portugueses. Entre citações de Petrarca, Voltaire e Aquilino Ribeiro, fala-nos do livro como fonte de cultura e da literatura enquanto forma privilegiada de conhecimento, por nos revelar “a alma que o rosto dos factos encobre”, as infinitas vidas que se condensam em cada ser humano (Latitude, suplemento cultural do semanário O Aveiro, n.º 10, Maio/97).

1. O livro

O romance abre com um importante prefácio de Silas Granjo, neto do fundador da Banda, onde se enumeram as peripécias de um conflito que a opôs aos representantes da Igreja Católica entre 1922 (início da excomunhão) e 1939 (fim do interdito). Está lá praticamente tudo o que de mais significativo há a registar nesses conturbados dezassete anos. O povo do Troviscal, desagradado com o que considerava ser uma perseguição das autoridades eclesiásticas à sua Banda Escolar, resolve também interditar todos os padres do exercício de qualquer cerimónia religiosa nos limites da freguesia. Anota Silas Granjo: “Imagine-se – exercício bem difícil nos tempos de hoje – cinco anos sem casamentos católicos, baptizados, enterros, confissões, festas religiosas, missas e sermões, em toda a freguesia!” (p. 14).

O romance abre com um importante prefácio de Silas Granjo, neto do fundador da Banda, onde se enumeram as peripécias de um conflito que a opôs aos representantes da Igreja Católica entre 1922 (início da excomunhão) e 1939 (fim do interdito). Está lá praticamente tudo o que de mais significativo há a registar nesses conturbados dezassete anos. O povo do Troviscal, desagradado com o que considerava ser uma perseguição das autoridades eclesiásticas à sua Banda Escolar, resolve também interditar todos os padres do exercício de qualquer cerimónia religiosa nos limites da freguesia. Anota Silas Granjo: “Imagine-se – exercício bem difícil nos tempos de hoje – cinco anos sem casamentos católicos, baptizados, enterros, confissões, festas religiosas, missas e sermões, em toda a freguesia!” (p. 14).

Prefácio importante – repita-se – porque se os romances históricos, onde podemos encontrar vários subgéneros, ajudam a compreender épocas já distanciadas, eles podem gerar, também, o efeito perverso do sincretismo que torna difícil distinguir a ficção da realidade. Dito de outro modo: os romances históricos podem induzir os leitores à confusão entre factos históricos e estórias, afectando a construção de uma memória histórica credível. Não é o caso deste livro, onde o autor parece conciliar, com evidente sucesso, a ficção com os dados da História.

Na apresentação do livro, Pedro Calheiros anotou que a leitura do romance lhe fez lembrar O Hissope, poema herói-cómico e uma sátira às autoridades eclesiásticas da época, da autoria de António Dinis da Cruz e Silva – fundador da Arcádia Lusitana, em 1756 – que remete para as cizânias que rebentaram entre o bispo de Elvas e o deão do cabido, por este último ter rompido o antigo costume de obsequiar o hissope (ou aspersório, instrumento que se utiliza para aspergir água benta) ao bispo, sempre que este se deslocava à Sé. E também não deixou de encontrar semelhanças entre esta obra e as Guerras do Alecrim e Manjerona, de António José da Silva, “o Judeu”, que acabaria consumido pelas fogueiras da Inquisição. Na verdade, as desavenças entre o clero católico e a Banda do Troviscal fazem lembrar esses arrufos e rivalidades entre os dois ranchos carnavalescos desavindos, o do alecrim e o da manjerona.

Em nota prévia, o autor lembra aos mais incautos que esta obra de ficção incorpora personagens e episódios inventados, isto é, unicamente produtos da sua imaginação; enquanto romace histórico, narra acontecimentos verídicos relacionados com a Banda, “adaptados à organização e à economia do romance”, apesar de não respeitarem a ordem cronológica dos factos. Ao contrário dos que começam a delinear alguma coisa, mas logo percebemos que não têm qualquer história para contar, neste livro delicioso que é A Banda que Tocou Fora da Graça de Deus António Breda Carvalho ficciona os episódios rocambolescos que envolveram a Banda Escolar do Troviscal, o seu fundador – professor e maestro José de Oliveira Pinto de Sousa – e as autoridades eclesiásticas que se lhes opunham (sobretudo párocos locais, arcipreste e bispo de Coimbra).

Dois acontecimentos delimitam o início e o fim da narrativa: o primeiro remete-nos para uma taberna da Póvoa do Carreiro, lugar da freguesia onde uma altercação nocturna termina com um homicídio aparentemente acidental, e com um funeral civil, acompanhado pela Banda, que ditaria a sua excomunhão; o último tem a ver com o fim do interdito, exarado num decreto de Setembro de 1939 por D. João Evangelista de Lima Vidal, então bispo da recém restaurada diocese de Aveiro.

Pormenor curioso: ao longo da narrativa vamos encontrando frases que são outras tantas referências a títulos de obras de escritores portugueses, desconhecendo se o autor faz isso de forma deliberada ou inconsciente: “Foi no padeiro uma revelação extraordinária, tal como a queda de um anjo” (p. 133, alusão óbvia a um romance de Camilo); o mesmo padeiro que, depois de distribuir carcaças e bicos, “já se perde de vista, ao fundo, na curva da estrada” (p. 134, a fazer lembrar o livro de Ferreira de Castro, A Curva da Estrada); finalmente, ao descrever um funeral após a excomunhão da Banda, Breda Carvalho escreve: “Tarde ensolarada, não é Março desavindo, (p. 142, a remeter para o título de uma obra de Mário Ventura).

Há trechos que parecem tributários do realismo mágico dos autores sul-americanos. Atentemos neste, que remete para a presença da banda em Coimbra no ano de 1926, já derrubada a I República, para actuar nos festejos da Rainha Santa: “este milagre faz pasmar: saem rosas brancas do pavilhão do trompete, esvoaçam no ar como pombas, e sobem ao alto de Santa Clara, ao convento, onde pousam na mão da Rainha Santa Isabel” (p. 159). Nem o milagre lhes valeu. A Banda acabaria por passar a noite nos calabouços do governo civil e ser recambiada, na madrugada seguinte, para a Estação Velha, com ordem de regresso a casa.

Neste romance, Breda Carvalho recusa-se a dar gradação moral às diferentes personagens, sejam elas monárquicas ou republicanas, religiosas ou laicas, apesar de as saber influenciadas pelos acontecimentos históricos, políticos e sociais em que se envolvem e enredam. Elas impõem-se mais pela autenticidade psicológica do que pelo maniqueísmo. O escritor bairradino prefere colocar-se na pele de cada uma delas e ser fiel ao seu horizonte mental, intuindo-lhes valores que as norteiam, condutas diárias, as lutas que travam e os inevitáveis fracassos e conquistas.

E isto sim, é literatura. E da melhor.

2. Contexto político-social

A confrontação aberta entre a Banda do Troviscal e o clero católico, com início no ano de 1922, ganha contornos mais nítidos se tivermos em conta que a preocupação republicana em reduzir a presença de sinais exteriores de expressão religiosa no espaço público é anterior à própria Lei de Separação do Estado das Igrejas, de 20 de Abril de 1911, na altura apresentada como “intangível”, “cúpula do edifício republicano” e cuja execução gerou adesões incondicionais e críticas permanentes. Terreno fértil, sem dúvida, para a construção de memórias contraditórias e divergentes, que encontramos espelhadas na imprensa da época. Esta lei – e a política religiosa do governo provisório de Afonso Costa – suscitam polémica pelo seu radicalismo laicista. Não gerou sequer consenso entre os republicanos mais esclarecidos (Basílio Teles, ou Sampaio Bruno, entre outros). O ensaio de Basílio Teles, de 1913, “A Questão Religiosa”, é deveras ilustrativo dessas discórdias.

Uma análise das resistências à política religiosa da I República mostra que a legislação que mais potenciou certo tipo de conflitos não foi a Lei de Separação, mas os chamados decretos proibitivos: expulsão dos jesuítas, extinção das ordens religiosas, abolição do juramento religioso, proibição do ensino confessional, a secularização dos cemitérios, o reconhecimento do divórcio, a lei que introduziu o registo civil obrigatório e a que extinguiu a Faculdade de Teologia. A Lei de Separação viria apenas agravar esse ambiente de enorme tensão: no seu articulado, dispunha que a religião católica deixava de ser religião do Estado e garantia o exercício de culto nos locais próprios – leia-se: fora do espaço público – a todas as Igrejas e confissões religiosas, interditava a publicação de bulas e pastorais e remetia o culto para a esfera da privacidade. É a partir daqui que a Igreja Católica vai encetar uma luta sem tréguas contra o novo poder triunfante, tudo fazendo para que fossem retiradas das novas leis algumas disposições mais gravosas. Mais do que separada do Estado, a Igreja sentia-se perseguida, desconsiderada e despojada dos meios necessários ao livre exercício da sua acção.

Uma análise das resistências à política religiosa da I República mostra que a legislação que mais potenciou certo tipo de conflitos não foi a Lei de Separação, mas os chamados decretos proibitivos: expulsão dos jesuítas, extinção das ordens religiosas, abolição do juramento religioso, proibição do ensino confessional, a secularização dos cemitérios, o reconhecimento do divórcio, a lei que introduziu o registo civil obrigatório e a que extinguiu a Faculdade de Teologia. A Lei de Separação viria apenas agravar esse ambiente de enorme tensão: no seu articulado, dispunha que a religião católica deixava de ser religião do Estado e garantia o exercício de culto nos locais próprios – leia-se: fora do espaço público – a todas as Igrejas e confissões religiosas, interditava a publicação de bulas e pastorais e remetia o culto para a esfera da privacidade. É a partir daqui que a Igreja Católica vai encetar uma luta sem tréguas contra o novo poder triunfante, tudo fazendo para que fossem retiradas das novas leis algumas disposições mais gravosas. Mais do que separada do Estado, a Igreja sentia-se perseguida, desconsiderada e despojada dos meios necessários ao livre exercício da sua acção.

Tal como noutras zonas geográficas do Norte e Centro de Portugal, o concelho de Oliveira do Bairro e a própria Bairrada, a que Troviscal pertence, caracterizavam-se por um forte enquadramento das comunidades rurais num clero nada predisposto a transigir com as novas leis republicanas. Assim se explica que algumas localidades deste concelho não ficassem imunes a este tipo de conflitos, com a Igreja Católica a considerar que a governação republicana deslizava cada vez ma para a intolerância. Verdadeiras guerras centradas em questões tão variadas como a nomeação de comissões cultuais (associações laicas, que entre outras funções administravam os bens nacionalizados e a gestão da vida religiosa das paróquias) que a Igreja considerava uma intromissão inaceitável no seu funcionamento interno; a associação dos padres às conspirações monárquicas, a sua expulsão das residências paroquiais – muitas vezes seguida de desterro – as revoltas contra os arrolamentos dos bens da Igreja, os obstáculos levantados às procissões religiosas, as polémicas em torno do toque dos sinos, ou até os incidentes relacionados com a visita pascal, como aconteceu em 1915, em Sangalhos, onde paroquiava Acúrcio Correia da Silva.

Vale a pena referir que em 1922 o afrontamento directo entre a Igreja e o Estado já não pendia tão favoravelmente para este último, como sucedera nos anos que antecederam a I Guerra Mundial (1914-1918). Terminada a guerra, ascende ao poder Sidónio Pais e assiste-se ao revivalismo monárquico, ao mesmo tempo que se anulam as penas de expulsão e desterro de vários bispos, se assiste ao restabelecimento das relações diplomáticas com a Santa Sé e se introduzem alterações significativas na Lei de Separação. Afonso Costa exilara-se em França. É no contexto desse apaziguamento de relações que devemos entender a imposição do barrete cardinalício ao futuro cardeal, pelo Presidente da República António José de Almeida, no ano de 1923.

Num concelho tradicionalmente rural, conservador e profundamente católico, como era o de Oliveira do Bairro, a Igreja ganhava novo fôlego, um renovado sopro anímico. Assim se explica a posição de força que a levou a decretar o interdito à Banda, proibindo-a de participar em festas e outros actos religiosos, embora esta tenha reagido com o mesmo ar desafiador que levou Martinho Lutero, em 1520, a queimar em praça pública a bula papal que o excomungou da Igreja Católica.

Do mesmo modo, quando em 1939 cessa o interdito, já a Igreja Católica tinha recuperado muito do seu poder e privilégios. Em 1940, é assinada a Concordata entre o Estado português e a Santa Sé. As paróquias passam a dispor livremente de bens essenciais aos fins que prosseguem e as instituições católicas recuperam a totalidade dos bens que lhes pertenciam em 1910 e que ainda estavam na posse do Estado, nomeadamente templos e residências paroquiais.

Para melhor e mais completo ennquadramento histórico deste romance, os interessados podem consultar, com evidente proveito, dois livros que abordam os episódios ocorridos com a Banda do Troviscal. O primeiro é Rio da Memória. A Banda do Troviscal, de Maria Leocádia Pato, editado em 1997. O segundo é da autoria de Silas Granjo e tem por título: Troviscal Republicano. Banda Excomungada, Clero Interdito (1922-1939), editado em 2010, ano de centenário da I República. Obras que podem ser complementadas com a imprensa regional e local da época, já que estamos a falar – na opinião de Vasco Pulido Valente – no indicador mais digno de fé, mas também no mais negligenciado. Consulta necessária, mas feita com olhar distanciado, se possível cruzando informação entre jornais monárquicos e republicanos.

Para melhor e mais completo ennquadramento histórico deste romance, os interessados podem consultar, com evidente proveito, dois livros que abordam os episódios ocorridos com a Banda do Troviscal. O primeiro é Rio da Memória. A Banda do Troviscal, de Maria Leocádia Pato, editado em 1997. O segundo é da autoria de Silas Granjo e tem por título: Troviscal Republicano. Banda Excomungada, Clero Interdito (1922-1939), editado em 2010, ano de centenário da I República. Obras que podem ser complementadas com a imprensa regional e local da época, já que estamos a falar – na opinião de Vasco Pulido Valente – no indicador mais digno de fé, mas também no mais negligenciado. Consulta necessária, mas feita com olhar distanciado, se possível cruzando informação entre jornais monárquicos e republicanos.

É que sobre a figura do maestro da Banda e outros episódios ocorridos no Troviscal e no concelho durante a I República – nomeadamente em 1915, no consulado da ditadura de Pimenta de Castro – há trabalhos impugnáveis. Alguns deles já foram denunciados por Silas Granjo, nomeadamente os contidos em Troviscal. Visão histórico-cultural, da autoria do escritor bairradino Armor Pires Mota. A forma como apouca a figura do maestro José de Oliveira Pinto de Sousa, formando e emitindo opinião a partir da consulta de um jornal monárquico que lhe era notória e ideologicamente adverso – O Povo de Anadia – mostra bem como o juízo actual sobre as personalidades da I República não pode deixar para segundo plano os juízos que delas fizeram os seus contemporâneos. Era seguramente diferente, bem mais lisonjeira e digna de crédito, a opinião que do professor e maestro tinham os seus alunos, discípulos e músicos.

É que sobre a figura do maestro da Banda e outros episódios ocorridos no Troviscal e no concelho durante a I República – nomeadamente em 1915, no consulado da ditadura de Pimenta de Castro – há trabalhos impugnáveis. Alguns deles já foram denunciados por Silas Granjo, nomeadamente os contidos em Troviscal. Visão histórico-cultural, da autoria do escritor bairradino Armor Pires Mota. A forma como apouca a figura do maestro José de Oliveira Pinto de Sousa, formando e emitindo opinião a partir da consulta de um jornal monárquico que lhe era notória e ideologicamente adverso – O Povo de Anadia – mostra bem como o juízo actual sobre as personalidades da I República não pode deixar para segundo plano os juízos que delas fizeram os seus contemporâneos. Era seguramente diferente, bem mais lisonjeira e digna de crédito, a opinião que do professor e maestro tinham os seus alunos, discípulos e músicos.

Há personalidades da Bairrada – é o caso dos padres Joaquim Ferreira Maneta, Abel da Conceição e Silva, Abel Condesso, ou até António Duarte Sereno, o visconde de Bustos – que protagonizaram episódios menores da enorme bagunça político-ideológica em que a República rapidamente se transformou após o 5 de Outubro, ou mesmo antes. Ilustrar esses episódios sem os contextualizar, sem conseguir identificar e analisar o significado histórico dessa bagunça, pouco acrescenta de analiticamente relevante à história política do republicanismo na Bairrada. Essa não é, seguramente, a melhor ponta para pegar no intrincado novelo político-ideológico da República. Aqui ficam alguns breves traços biográficos dessas personalidades, sobretudo das que aparecem ao longo da obra:

Abel Condesso, padre não citado no livro mas que afinava pelo mesmo diapasão dos padres Abel da Conceição e Ferreira Maneta, fustigava os republicanos radicais mas não enjeitava radicalismos de sinal contrário: em 1932 encontramo-lo nas fileiras do nacional-sindicalismo, os camisas azuis de Rolão Preto, grupo de direita radical empenhado na fascização do regime, que se opunha à própria União Nacional e por isso viria a ser ilegalizado por Salazar. Em Anadia, este grupo ridicularizava constantemente a União Nacional local. Em Agosto de 1932, numa tentativa para demitir o secretário da Câmara, o grupo invadiu o edifício onde se encontrava reunida, expulsou os seus elementos e partiu o mobiliário. O assalto ficaria impune. Entre os participantes estava o padre Abel Condesso, que continuou ao lado de Rolão Preto e foi dirigente da organização na fase clandestina.

Abel da Conceição e Silva, pároco de Oiã, era um inimigo declarado do regente da Banda. Director do jornal monárquico Echos do Vouga, que se publicou entre 1908 e 1911, esteve envolvido no atentado da Ponte do Pano (Oiã), em 1 de Outubro de 1911. À revelia do quinto mandamento, a ideia do padre Abel era fazer explodir a ponte por onde iria passar um comboio apinhado de republicanos deslocados para o Norte, a fim de pôr cobro às conspirações monárquicas contra o novo regime. Era arcipreste em Oliveira do Bairro quando, em 1922, ocorrem os incidentes que levariam ao interdito da Banda, excomunhão em que se empenhou de corpo e alma.

Joaquim Ferreira Maneta paroquiou Oliveira do Bairro nesses anos conturbados, a partir de 1919. Não era menos polémico que o padre Abel. Assumido monárquico, também se envolveu no atentado da Ponte do Pano e num outro, na estação ferroviária de Oliveira do Bairro, onde chegaram a ser desaparafusados alguns carris.

Nesta contenda, o jornal Alma Popular era a verdadeira tribuna local dos republicanos. O primeiro número é de 5 de Outubro de 1918 e o quinzenário mantém a publicação até 1941. Tiago Ribeiro, juntamente com Manuel dos Santos Pato, é fundador e um dos principais colaboradores. Entre as personalidades republicanas da região citadas neste romance, a mais representativa será Tomás da Fonseca, anticlerical, racionalista e livre-pensador de Mortágua, autor de obras tão significativas e polémicas como Fátima, O Santo Condestável e Na Cova dos Leões.

Os valores alegadamente defendidos por estas ou outras personalidades, sejam elas monárquicas ou republicanas, não podem ser vistos – como às vezes são – como “essências” indiscutíveis contrapostas a outras tantas “essências” de sinal contrário. Muitos dos pormenores relatados na imprensa da época são historicamente irrelevantes. Convém não nos perdermos com eles: apenas podem ter interesse para um anedotário da troca de mimos entre republicanos e monárquicos durante alguns anos após o 5 de Outubro e por isso interessa resgatar a narrativa da sua repetitiva circularidade.

Apesar de continuar a não ser pacífica a análise do regime republicano português, alguns autores parecem incapazes de fazer história sem tropeçar nos preconceitos. É o caso dos que se preocupam, apenas, em o denegrir e contribuir para o seu descrédito, sem dar nota dos traços de modernidade que também o caracterizam. A abordagem predominantemente normativa e axiológica que alguns trabalhos fazem do alegado “radicalismo jacobino” da República, no seu período inicial, é às vezes tão ideológica quanto o próprio jacobinismo. As categorias utilizadas por esses autores são eminentemente “essencialistas”, isto é, tomadas como naturais e destituídas de problematização histórica e sem grandes voos interpretativos. Não raras vezes omitem ou deturpam factos para afirmar ideologias. Esquecem, também, que a História não é um ajuste de contas com o passado. Nem um tribunal que decreta sentenças definitivas. A História não se faz para agradar a correntes ideológicas: faz-se para reconstruir, na medida do possível, a verdade dos factos.

3. O autor: 30 anos de carreira literária

António Manuel de Melo Breda Carvalho nasceu em Mealhada (1960), onde é professor do Ensino Básico no respectivo Agrupamento de Escolas. É licenciado em Estudos Portugueses pela Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e mestre pela Universidade de Aveiro, com uma dissertação sobre Acúrcio Correia da Silva – padre-poeta de intensa paixão regionalista, um luzeiro de cultura com prosa e versos derramados em revistas e jornais da época e grande impulsionador da Plêiade Bairradina, movimento que procurou conferir à região da Bairrada a expressão literária, artística e cultural que lhe faltava.

Num texto repassado de ironia, publicado no Jornal de Letras em Abril de 2019, o nosso autor confessa que o único livro que havia em casa dos pais era uma tia idosa, de nome Gracinda, que o embalava à noite com histórias de encantar, nos tempos recuados da sua meninice. O verdadeiro contacto físico com os livros aconteceria mais tarde, aprendidas as primeiras letras, graças à Biblioteca Itinerante da Gulbenkian.

Estreia-se a publicar aos 28 anos, com In Vino Veritas, (1989) um livro de contos com o qual obtém, ex-aequo, o Prémio Literário Região da Bairrada. São catorze histórias de ambiência bairradina, com saborosos trechos como este: “Sentia-se feliz no afago das videiras. Imaginava as dornas a verter cachos nos sulcos dos caminhos, os tanques na fermentação rebelde do mosto, as pipas a estalarem prenhes de vinho” (p. 20). Um hino de louvor às raízes regionais, roteiro sentimental escorado numa terminologia fiel aos vocábulos da região, onde o vinho está sempre presente, algumas vezes no estado alterado de quem bebeu para lá da conta.

Estreia-se a publicar aos 28 anos, com In Vino Veritas, (1989) um livro de contos com o qual obtém, ex-aequo, o Prémio Literário Região da Bairrada. São catorze histórias de ambiência bairradina, com saborosos trechos como este: “Sentia-se feliz no afago das videiras. Imaginava as dornas a verter cachos nos sulcos dos caminhos, os tanques na fermentação rebelde do mosto, as pipas a estalarem prenhes de vinho” (p. 20). Um hino de louvor às raízes regionais, roteiro sentimental escorado numa terminologia fiel aos vocábulos da região, onde o vinho está sempre presente, algumas vezes no estado alterado de quem bebeu para lá da conta.

Segue-se a maré dos contos. Em 1991 foi distinguido com o Prémio de Conto Câmara Municipal de S. Pedro do Sul (menção honrosa) e também com o Prémio de Conto Joaquim Namorado (Câmara Municipal da Figueira da Foz, 1.º prémio, ex -aequo) com o livro A Ver Navios. O escritor e poeta João de Mancelos viu nesta colectânea “uma revelação muito positiva que agita as águas paradas do conto na região centro” (Latitude, suplemento cultural de O Aveiro, n.º 5, Junho, 1995). Outros contos premiados: O Canto e o Conto do Leitor (Prémio Jornal de Notícias, 1991); No Silêncio da Casa (Prémio Literário Horácio Bento de Gouveia, 1994) e A Mala Verde (Prémio Literário Idalécio Cação, 2012).

Em 1993 publica O Buçaco na Literatura, com capa de Domingos Pires (pintor da Pampilhosa) uma antologia de vinte poetas e prosadores, situados entre o século XVI e o século XX, um “regaço bem cheio de textos literários que imortalizaram o Buçaco” (introdução). Em 1997, sai nova antologia: Montemor-o-Velho: Percursos Literários. Em 2003 é publicada a antologia Escritas e Escritores da Bairrada, com selecção de textos, anotações e estudo introdutório da responsabilidade de António Breda Carvalho.

Há também lugar para duas monografias locais: Mealhada. A Escrita do Tempo (1997) e Misericórdia da Mealhada. Um Século de História (2006), obra que nos dá a conhecer os cabouqueiros e outros impulsionadores da Misericórdia – fundadores e provedores – os irmãos beneméritos e os serviços sociais prestados, enfim, o verdadeiro pulsar de uma instituição de solidariedade social. Livro útil para quem se interessa por conhecer melhor o passado do concelho da Mealhada, nomeadamente ao nível da sua experiência associativa.

As Portas do Céu (2001) é o seu primeiro romance. Obra de carácter histórico-religioso, centrada na história do convento de Santa Cruz do Buçaco, que foi habitado entre os séculos XVII e XIX pelos monges carmelitas descalços, teve menção honrosa do Prémio António Feliciano de Castilho, com o júri a salientar um “estilo vivo e estimulante, com uma excelente argumentação teológica (…) com algumas pequenas jóias no campo da significação e da linguagem”.

As Portas do Céu (2001) é o seu primeiro romance. Obra de carácter histórico-religioso, centrada na história do convento de Santa Cruz do Buçaco, que foi habitado entre os séculos XVII e XIX pelos monges carmelitas descalços, teve menção honrosa do Prémio António Feliciano de Castilho, com o júri a salientar um “estilo vivo e estimulante, com uma excelente argumentação teológica (…) com algumas pequenas jóias no campo da significação e da linguagem”.

O ano de 2011 é um marco importante na carreira literária do escritor. O Prémio Literário João Gaspar Simões atribuído ao seu segundo romance, O Fotógrafo da Madeira, viria a funcionar como estímulo e alavanca para outros títulos que são o fruto de uma mais empenhada e amadurecida dedicação à escrita. Como o próprio confessa: “A partir de então, cada conto e cada romance foram actos de amor que me saciaram (Jornal de Letras, 24.04.2019).

O Fotógrafo da Madeira, “talvez um dos melhores romances sobre aquela ilha editados este século”, na opinião de Miguel Real (Jornal de Letras, 10.04.2019), traça um retrato do ambiente anti-liberal em meados do século XIX, da crise do comércio do vinho, do desemprego em grande escala, da pobreza crónica e do flagelo do analfabetismo. É desse caldo social que emergem personalidades vigorosas como o madeirense estrangeirado Afonso Elias (amante de fotografia que regressa de Paris para gerir a Quinta da Colina e transporta consigo os ventos de mudança que tanto desagradam ao conservadorismo das forças vivas da região) ou o médico protestante Robert Reid, que mal chega ao Funchal, em 1838, procura ocupar o espaço de abandono a que Igreja Católica tinha condenado a população, erguendo escolas e até um hospital e promovendo a evangelização popular. A reacção das autoridades locais, mancomunadas com a Igreja Católica (governador, bispo, presidente da câmara) não se faria esperar, com manifestações de grande intolerância para com este acrisolado defensor do calvinismo.

O Fotógrafo da Madeira, “talvez um dos melhores romances sobre aquela ilha editados este século”, na opinião de Miguel Real (Jornal de Letras, 10.04.2019), traça um retrato do ambiente anti-liberal em meados do século XIX, da crise do comércio do vinho, do desemprego em grande escala, da pobreza crónica e do flagelo do analfabetismo. É desse caldo social que emergem personalidades vigorosas como o madeirense estrangeirado Afonso Elias (amante de fotografia que regressa de Paris para gerir a Quinta da Colina e transporta consigo os ventos de mudança que tanto desagradam ao conservadorismo das forças vivas da região) ou o médico protestante Robert Reid, que mal chega ao Funchal, em 1838, procura ocupar o espaço de abandono a que Igreja Católica tinha condenado a população, erguendo escolas e até um hospital e promovendo a evangelização popular. A reacção das autoridades locais, mancomunadas com a Igreja Católica (governador, bispo, presidente da câmara) não se faria esperar, com manifestações de grande intolerância para com este acrisolado defensor do calvinismo.

Os Azares de Valdemar Sorte Grande, menção de honra no Prémio Literário João Gaspar Simões (2012) recria o ambiente da Figueira da Foz nos finais da Monarquia e inícios da I República. Valdemar é a personagem central do romance, filho de pescador, aparentemente sem hipóteses de ascensão social. Uma espécie de herói pícaro que nos contagia quando recorre aos mais diversos estratagemas – alguns dignos de censura – para romper com o círculo de pobreza que o aprisiona. O caminho está juncado de escolhos, mas ele não desiste. Às vezes sente-se derrotado. Cai e levanta-se. Faz lembrar o cavaleiro de Ariosto, em Orlando Furioso, que mesmo depois de morto continua a combater. A partir de 1910 Valdemar conhece a sedução pela política e a transição do caciquismo monárquico para o republicano franqueia-lhe as portas para uma realidade em que parece movimentar-se com notório à-vontade.

Os Azares de Valdemar Sorte Grande, menção de honra no Prémio Literário João Gaspar Simões (2012) recria o ambiente da Figueira da Foz nos finais da Monarquia e inícios da I República. Valdemar é a personagem central do romance, filho de pescador, aparentemente sem hipóteses de ascensão social. Uma espécie de herói pícaro que nos contagia quando recorre aos mais diversos estratagemas – alguns dignos de censura – para romper com o círculo de pobreza que o aprisiona. O caminho está juncado de escolhos, mas ele não desiste. Às vezes sente-se derrotado. Cai e levanta-se. Faz lembrar o cavaleiro de Ariosto, em Orlando Furioso, que mesmo depois de morto continua a combater. A partir de 1910 Valdemar conhece a sedução pela política e a transição do caciquismo monárquico para o republicano franqueia-lhe as portas para uma realidade em que parece movimentar-se com notório à-vontade.

Os Filhos de Salazar (2016) é outro romance histórico que abarca, em termos cronológicos, o período compreendido entre a ditadura militar que se estabelece após a queda da I República e o fim do Estado Novo, ditado pela Revolução de Abril de 1974. As personagens centrais deste romance, onde Salazar e o cardeal Cerejeira também estão presentes, são Mariano e Mariana, construções ficcionais que pretendem ilustrar o ambiente em que se movimentam os apoiantes e os opositores do regime. Ele é filho biológico do catedrático nacionalista Leandro de Albuquerque. Ela seria adoptada por Leandro após a morte dos pais. Mariano e Mariana, não o sendo, crescem como irmãos a quem são inculcados os mesmos valores, mas que acabam por calcorrear caminhos distintos. Essa trajectória de vida transportou-me, literalmente, para Novecento (1900), o monumento cinematográfico de Bernardo Bertolucci que entre outras temáticas aborda a vida de dois amigos de infância que cresceram juntos: Olmo (filho de camponeses e rendeiros) e Alfredo (oriundo de uma família de latifundiários). Na vida adulta enveredam por caminhos políticos e ideológicos distintos, que acabam por reflectir as suas origens sociais na Itália das primeiras décadas do século XX.

Voltemos a Mariano e Mariana, cujos percursos de vida também vão ser distintos: ele, filho obediente, será padre, acomodado inicialmente ao regime e convencido de que o Estado Novo, para lá do Deus, Pátria e Família, colocava o bem-estar da população acima de quaisquer outros interesses (doce ilusão que o rodar dos anos se encarregaria por desfazer). Ela, rebelde, seguiria por caminhos transviados, em rota de colisão com a moral conservadora cultivada pelo poder político e pela Igreja Católica. Só que, como na vida as mudanças estão sempre a acontecer, tantas vezes de forma imperceptível, os dois enveredam, mais tarde, por opções e filosofias de vida que chegam a contrariar os pressupostos ideológicos a que inicialmente estiveram ancorados. O fim de algumas ilusões desfeitas, que acabaram por tombar, talvez exaustas, como andorinhas na lama. Esta mudança de rumo dos protagonistas é a metáfora que desmonta o consabido monismo ideológico do Estado Novo, para o qual só havia preto e branco, nada de cores intermédias: quem não é por nós é contra nós, quem não é salazarista é comunista. E, no entanto, havia uma franja muito significativa de população acomodada, castrada culturalmente, que não fazia ondas nem tinha qualquer coinsciência política. Gente mais treinada para obedecer do que para exercitar a liberdade; gente para quem, mais do que ser a favor ou contra a ditadura, o que interessava era a sobrevivência económica, o tratar da vidinha, nada de falar em política, porque o caladinho é o melhor. O regime agradecia.

Voltemos a Mariano e Mariana, cujos percursos de vida também vão ser distintos: ele, filho obediente, será padre, acomodado inicialmente ao regime e convencido de que o Estado Novo, para lá do Deus, Pátria e Família, colocava o bem-estar da população acima de quaisquer outros interesses (doce ilusão que o rodar dos anos se encarregaria por desfazer). Ela, rebelde, seguiria por caminhos transviados, em rota de colisão com a moral conservadora cultivada pelo poder político e pela Igreja Católica. Só que, como na vida as mudanças estão sempre a acontecer, tantas vezes de forma imperceptível, os dois enveredam, mais tarde, por opções e filosofias de vida que chegam a contrariar os pressupostos ideológicos a que inicialmente estiveram ancorados. O fim de algumas ilusões desfeitas, que acabaram por tombar, talvez exaustas, como andorinhas na lama. Esta mudança de rumo dos protagonistas é a metáfora que desmonta o consabido monismo ideológico do Estado Novo, para o qual só havia preto e branco, nada de cores intermédias: quem não é por nós é contra nós, quem não é salazarista é comunista. E, no entanto, havia uma franja muito significativa de população acomodada, castrada culturalmente, que não fazia ondas nem tinha qualquer coinsciência política. Gente mais treinada para obedecer do que para exercitar a liberdade; gente para quem, mais do que ser a favor ou contra a ditadura, o que interessava era a sobrevivência económica, o tratar da vidinha, nada de falar em política, porque o caladinho é o melhor. O regime agradecia.

Balizado entre as revoluções de 28 de Maio de 1926 e 25 de Abril de 1974, Os Filhos de Salazar é um livro de revoluções, onde as interiores não são as menos importantes; livro que fala dos filhos que o ditador não teve – viveu e morreu solteiro – mas deixou como herança espiritual e mental; finalmente, livro que nos mostra o que Portugal teria a ganhar se, depois de seminarista, Salazar tivesse chegado a padre católico.

Em 2017, novo romance: O Crime de Serrazes. Um crime que a 26 de Julho de 1917 vitimou, na casa das Quintãs, mais conhecida por Solar dos Malafaias (em Serrazes, S. Pedro do Sul) o licenciado Augusto Teles de Malafaia e foi cometido por familiares: um primo e o futuro cunhado. Um drama que encheu as bocas do mundo durante alguns anos, com dois julgamentos, culminando em condenação após uma segunda sentença mais benevolente, que a transcrição e integração nesta obra de depoimentos, notícias de imprensa e actas das audiências ajuda a perceber (os interessados na reconstituição do crime podem compulsar estas e outras peças processuais no livro publicado em 1922 pelo então advogado de acusação Cunha e Costa, Uma Causa Célebre. O Crime de Serrazes). Breda Carvalho oferece-nos este livro por ser mais dado à ficção do que à reconstituição factual, por lhe dar mais prazer “a liberdade de inventar a partir de uma base real” e por ter encontrado na obra de Cunha e Costa “a mola que me catapultou para a escrita do romance” (palavras do autor, na cerimónia de apresentação do livro, a 27 de Agosto de 2017, em Serrazes).

Em 2017, novo romance: O Crime de Serrazes. Um crime que a 26 de Julho de 1917 vitimou, na casa das Quintãs, mais conhecida por Solar dos Malafaias (em Serrazes, S. Pedro do Sul) o licenciado Augusto Teles de Malafaia e foi cometido por familiares: um primo e o futuro cunhado. Um drama que encheu as bocas do mundo durante alguns anos, com dois julgamentos, culminando em condenação após uma segunda sentença mais benevolente, que a transcrição e integração nesta obra de depoimentos, notícias de imprensa e actas das audiências ajuda a perceber (os interessados na reconstituição do crime podem compulsar estas e outras peças processuais no livro publicado em 1922 pelo então advogado de acusação Cunha e Costa, Uma Causa Célebre. O Crime de Serrazes). Breda Carvalho oferece-nos este livro por ser mais dado à ficção do que à reconstituição factual, por lhe dar mais prazer “a liberdade de inventar a partir de uma base real” e por ter encontrado na obra de Cunha e Costa “a mola que me catapultou para a escrita do romance” (palavras do autor, na cerimónia de apresentação do livro, a 27 de Agosto de 2017, em Serrazes).

Morrer na Outra Margem (2018) foi talvez o livro de António Breda cuja leitura mais prazer me deu. Excelente romance em que a personagem central, a poetisa modernista Judith Teixeira, contemporânea de Pessoa, acaba marginalizada por causa da sua poesia homoerótica, com aprensão e destruição das obras censuradas. Como é sabido, Pessoa escreveu o Aviso Por Causa da Moral, saindo a terreiro para defender António Botto – e também o autor de Sodoma Divinizada, Raúl Leal – e, ao mesmo tempo, fustigar o provincianismo da vida mental portuguesa do seu tempo. Com esta tomada de posição, Pessoa viria a atear uma polémica literária a que chamou “o caso mental português”, o qual acabaria por arrastar, além das Canções de António Botto, também Decadência, o livro de estreia de Judith Teixeira.

Morrer na Outra Margem (2018) foi talvez o livro de António Breda cuja leitura mais prazer me deu. Excelente romance em que a personagem central, a poetisa modernista Judith Teixeira, contemporânea de Pessoa, acaba marginalizada por causa da sua poesia homoerótica, com aprensão e destruição das obras censuradas. Como é sabido, Pessoa escreveu o Aviso Por Causa da Moral, saindo a terreiro para defender António Botto – e também o autor de Sodoma Divinizada, Raúl Leal – e, ao mesmo tempo, fustigar o provincianismo da vida mental portuguesa do seu tempo. Com esta tomada de posição, Pessoa viria a atear uma polémica literária a que chamou “o caso mental português”, o qual acabaria por arrastar, além das Canções de António Botto, também Decadência, o livro de estreia de Judith Teixeira.

Ora como Régio também defendeu e promoveu literariamente o poeta das Canções, em António Botto e o Amor, uma questão se levanta: que mistérios terão levado Álvaro de Campos – cujo manto de indignação cobria apenas Leal e Botto – e Régio – que literalmente lhe desfecha o tiro de misericórdia, em 1927, quando afirma: “Todos os livros de Judith Teixeira não valem uma canção escolhida de António Botto” – a não defender da mesma forma a poetisa, deixando que a sua obra resvalasse para os subterrâneos da clandestinidade? Apenas por ser mulher? É que se Botto, talvez o nosso poeta maldito, à falta de um Rimbaud, deu ao país o calor das suas Canções, a poetisa sáfica não foi menos generosa nos seus poemas e no seu entranhado amor português. Dir-se-ia que a mentalidade portuguesa da época era já o “ovo da serpente” onde estaria a incubar o pequeno fascismo santacombadense, que acabaria por derrubar a I República poucos anos depois (1926).

Romance onde se cruzam as vidas de alguns poetas, há em Morrer na Outra Margem diálogos ficcionados deliciosos, numa escrita onde confluem a audácia narrativa e o rigor poético, como acontece entre Fernando Pessoa e sua mãe (pp. 23-24), que me dispenso de transcrever para não subtrair aos possíveis leitores o prazer da descoberta. Romance, também, da marginalidade dos artistas. Uma obra magnífica, que não tem encontrado nem a atenção nem a expectativa benévola que o autor merece, porque quem escreve aspira a ser lido e comentado e os que fingem borrifar-se para isso costumam ser, afinal, os mais sôfregos.

Publicado em 2019, o livro A Odisseia do Espírito Santo arrebatou o Prémio Literário Carlos de Oliveira em 2018. Ainda não li a obra, pelo que me dispenso de a comentar, fazendo-o por interposta pessoa. Escreveu Miguel Real, com a autoridade que se lhe reconhece: a obra “recorda ficcionalmente um episódio de heresia religiosa acontecido no século XVIII na aldeia de Vilarinho, em Mondim de Basto (Vila Real). Do ponto de vista do romance histórico, retrata com perfeição o modo como a religião pode evoluir de uma prática social de devoção a uma transcendência para uma prática nitidamente supersticiosa (…). De sublinhar, como importante no campo lexical, a fusão operada entre o léxico dos nossos dias e o do século XVIII na região de Trás-os-Montes, o que obrigou o autor a juntar, no final, para ilustração do leitor, um ‘glossário’ de inúmeros vocábulos. Com os dois romances referidos (este e O Fotógrafo da Madeira), António Breda Carvalho integrou o seu nome, com justiça, no actual panorama do romance histórico português” (Jornal de Letras, 10.04.2019, p. 14).

Publicado em 2019, o livro A Odisseia do Espírito Santo arrebatou o Prémio Literário Carlos de Oliveira em 2018. Ainda não li a obra, pelo que me dispenso de a comentar, fazendo-o por interposta pessoa. Escreveu Miguel Real, com a autoridade que se lhe reconhece: a obra “recorda ficcionalmente um episódio de heresia religiosa acontecido no século XVIII na aldeia de Vilarinho, em Mondim de Basto (Vila Real). Do ponto de vista do romance histórico, retrata com perfeição o modo como a religião pode evoluir de uma prática social de devoção a uma transcendência para uma prática nitidamente supersticiosa (…). De sublinhar, como importante no campo lexical, a fusão operada entre o léxico dos nossos dias e o do século XVIII na região de Trás-os-Montes, o que obrigou o autor a juntar, no final, para ilustração do leitor, um ‘glossário’ de inúmeros vocábulos. Com os dois romances referidos (este e O Fotógrafo da Madeira), António Breda Carvalho integrou o seu nome, com justiça, no actual panorama do romance histórico português” (Jornal de Letras, 10.04.2019, p. 14).

Fechando este capítulo: ao parabenizar o escritor pelos fecundos trinta anos de vida literária, convém referir que os três livros que têm por cenário o espaço geográfico do concelho de Oliveira do Bairro (In Vino Veritas, Acúrcio Correia da Silva e a Bairrada e agora A Banda Que Tocou Fora da Graça de Deus) extravasam o património concelhio: são, pelo menos, de toda a Bairrada, que também assim se engrandece. Para os que vivem na região dos pâmpanos e a sentem como sua, devia ser proibido esquecer António Breda Carvalho. O rude ofício da escrita pressupõe esforço e superação, porque nenhuma arte é fácil e o talento, quando existe, tem de ser trabalhado. É isso que tem feito o nosso autor bairradino, oferecendo-nos, sobretudo a partir de 2011, romances de inegável fôlego, bem urdidos e onde o prazer da escrita e algumas doses de refinado humor – num registo irónico, mas não inocente – são notórios.

Não é a primeira vez, nem será porventura a última, que Breda Carvalho dá nota do seu desencanto com o ofício de escritor. São gemidos culturais de quem se sente marginalizado e ignorado pela indústria cultural. Voltou a fazê-lo na apresentação do último “filho” que gerou. As razões são conhecidas e remetem para o verdadeiro silvedo que é hoje a república das letras: a dificuldade que os chamados autores de província sentem para publicar as suas obras, assim como quem escreve para uma gaveta de ilusões; o espaço da criação cada vez mais reduzido às lógicas do mercado, com a maioria das editoras a publicar apenas o que comercialmente lhe interessa, numa verdadeira submissão do acto criativo a cálculos de rendibilidade imediata; os livros vendem pelo marketing e pela marca que os promove e já não pela qualidade que lhes transmite o escritor; o êxito do escritor é ditado cada vez mais pelas habituais capelinhas literárias do elogio mútuo. E fiquemos por aqui.

Depois de me ter confessado coisas do tipo “começo a sentir-me cansado e amaldiçoo-me por estar viciado na droga da escrita”, apetece pedir a Breda Carvalho para levar a sério o repto lançado pelo seu antigo professor de literaturas africanas e brasileira, Pires Laranjeira, no posfácio a Letras Sob Protesto, de Arsénio Mota: “Escreve mais, pá, sempre!”. Deixe-se guiar pela compulsão da escrita quando ela de si se apodera, mas evite deixar-se manietar pela desvalorização crescente do capital simbólico que são as ideias e os livros em que elas se materializam, porque o acto da escrita está muito para lá da mera alienação do homem condenado e reduzido ao dinheiro e à mercadoria. Continue a brindar-nos com ironias finas como esta, depois do novo alento que ganhou com O Fotógrafo da Madeira: “Talvez tenha de escrever O Fotógrafo dos Açores”. Mantenha-se fiel ao que escreveu no primeiro dia de 2016: “inexoravelmente continuarei a escrever, cumprindo a minha voluntária prisão perpétua”.

Sim, retome a bola e jogue, deixe-se guiar pelo prazer da escrita, para seu e nosso deleite, porque é essa a sua condição, também presente nestes versos de José Gomes Ferreira, que agora lhe devolvo: “Mas é do destino / de quem ama / ouvir um violino / até na lama”.

Obras consultadas:

ABREU, Luis Machado de, Portugal Anticlerical. Uma História do Anticlericalismo. Gradiva, 2019

CARVALHO, David Luna de, “O significado das acções colectivas de repertório nacional na I República”. Ler História, n.º 59, 2010, pp. 128-129; idem, Os Levantes da República (1910-1917). Resistências à laicização e movimentos populares de repertório tradicional na 1.ª República Portuguesa. Edições Afrontamento, Março de 2011.

CATROGA, Fernando, O Republicanismo em Portugal. Da formação ao 5 de Outubro de 1910. Coimbra, Faculdade de Letras, 1991

GRANJO, Silas, Troviscal Republicano. Banda Excomungada, Clero Interdito (1922-1939), (2010). Uma primeira versão deste trabalho foi inicialmente publicada em Actas do Colóquio- O Anticlericalismo Português: História e Discurso, Edição da Universidade de Aveiro, Outubro de 2002, pp. 225-306.

MADUREIRA, Arnaldo, A Questão Religiosa na I República. Contribuição para uma autópsia. Livros Horizonte, 2003.

MOURA, Maria Lúcia de Brito, A Guerra Religiosa na Primeira República. Lisboa, Editorial Notícias, 2004.

PATO, Maria Leocádia, Rio da Memória. A Banda do Troviscal (1997).

PINTO, António Costa, Os Camisas Azuis. Ideologia, Elites e Movimentos Fascistas em Portugal (1914-1945). Lisboa, Editorial Estampa, 1994.

SANCHIS, Pierre, Arraial: Festa de um Povo – as romarias portuguesas, pp.205-206.

SANTOS, Miguel Dias, A Contra-Revolução na I República (1910-1919). Imprensa da Universidade de Coimbra, Novembro 2010.

O romance abre com um importante prefácio de Silas Granjo, neto do fundador da Banda, onde se enumeram as peripécias de um conflito que a opôs aos representantes da Igreja Católica entre 1922 (início da excomunhão) e 1939 (fim do interdito). Está lá praticamente tudo o que de mais significativo há a registar nesses conturbados dezassete anos. O povo do Troviscal, desagradado com o que considerava ser uma perseguição das autoridades eclesiásticas à sua Banda Escolar, resolve também interditar todos os padres do exercício de qualquer cerimónia religiosa nos limites da freguesia. Anota Silas Granjo: “Imagine-se – exercício bem difícil nos tempos de hoje – cinco anos sem casamentos católicos, baptizados, enterros, confissões, festas religiosas, missas e sermões, em toda a freguesia!” (p. 14).

O romance abre com um importante prefácio de Silas Granjo, neto do fundador da Banda, onde se enumeram as peripécias de um conflito que a opôs aos representantes da Igreja Católica entre 1922 (início da excomunhão) e 1939 (fim do interdito). Está lá praticamente tudo o que de mais significativo há a registar nesses conturbados dezassete anos. O povo do Troviscal, desagradado com o que considerava ser uma perseguição das autoridades eclesiásticas à sua Banda Escolar, resolve também interditar todos os padres do exercício de qualquer cerimónia religiosa nos limites da freguesia. Anota Silas Granjo: “Imagine-se – exercício bem difícil nos tempos de hoje – cinco anos sem casamentos católicos, baptizados, enterros, confissões, festas religiosas, missas e sermões, em toda a freguesia!” (p. 14).

É que sobre a figura do maestro da Banda e outros episódios ocorridos no Troviscal e no concelho durante a I República – nomeadamente em 1915, no consulado da ditadura de Pimenta de Castro – há trabalhos impugnáveis. Alguns deles já foram denunciados por Silas Granjo, nomeadamente os contidos em Troviscal. Visão histórico-cultural, da autoria do escritor bairradino Armor Pires Mota. A forma como apouca a figura do maestro José de Oliveira Pinto de Sousa, formando e emitindo opinião a partir da consulta de um jornal monárquico que lhe era notória e ideologicamente adverso – O Povo de Anadia – mostra bem como o juízo actual sobre as personalidades da I República não pode deixar para segundo plano os juízos que delas fizeram os seus contemporâneos. Era seguramente diferente, bem mais lisonjeira e digna de crédito, a opinião que do professor e maestro tinham os seus alunos, discípulos e músicos.

É que sobre a figura do maestro da Banda e outros episódios ocorridos no Troviscal e no concelho durante a I República – nomeadamente em 1915, no consulado da ditadura de Pimenta de Castro – há trabalhos impugnáveis. Alguns deles já foram denunciados por Silas Granjo, nomeadamente os contidos em Troviscal. Visão histórico-cultural, da autoria do escritor bairradino Armor Pires Mota. A forma como apouca a figura do maestro José de Oliveira Pinto de Sousa, formando e emitindo opinião a partir da consulta de um jornal monárquico que lhe era notória e ideologicamente adverso – O Povo de Anadia – mostra bem como o juízo actual sobre as personalidades da I República não pode deixar para segundo plano os juízos que delas fizeram os seus contemporâneos. Era seguramente diferente, bem mais lisonjeira e digna de crédito, a opinião que do professor e maestro tinham os seus alunos, discípulos e músicos.